|

ISSN: 1562-384X Año XXVIII / Número 86. Julio-Diciembre 2024 DOI: 10.32870/sincronia |

|||||||||||

| Revista semestral de Filosofía, Letras y Humanidades | ||||||||||||

Transformar la ficción: una actividad mental para modelar y aprender sobre cambio climático. Transforming fiction: a mental activity to modelling and learning about climate change. |

||||||||||||

| DOI: 10.32870/sincronia.axxviii.n86.36.24b | ||||||||||||

| José Manuel Ruvalcaba Cervantes Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Unidad Monterrey. (MÉXICO) CE: jruvalcabac@cinvestav.mx |

||||||||||||

| Recepción: 14/04/2024 Revisión: 20/05/2024 Aprobación: 07/06/2024 | ||||||||||||

Cómo citar este artículo (APA): En párrafo: En lista de referencias:

|

Resumen. Palabras clave: Ficción climática. Cambio climático. Actividad mental. Modelización. Abstract: Keywords: Climate fiction. Climate change. Mental activity. Modelling. |

|||||||||||

Introducción Transformar la ficción climática en un modelo científico escolar es una actividad mental que exhibe características estructurales específicas y funcionales. Algunas propiedades del pensamiento narrativo y los experimentos pensados logran explicar las características de esta actividad mental. Aquí presento una propuesta que es desarrollada como parte de un proyecto que estudia las relaciones entre ciencia ficción y el desarrollo de la imaginación y el pensamiento científico con docentes de ciencias. En la segunda sección describo las propiedades del pensamiento narrativo y los experimentos pensados que explican las características estructurales y funcionales de la transformación de la ficción climática en un modelo científico escolar. En la tercera parte expongo la propuesta teórica, las características estructurales y funcionales de transformar la ficción climática en un modelo científico escolar para trascender la explicación intuitiva. En la cuarta, señalo algunas dificultades inherentes a transformar la ficción climática (cli-fi), las cuales son una oportunidad para continuar investigando esta actividad mental. Enseñanza y aprendizaje sobre cambio climático El cambio climático tiene una alta presencia en los medios de comunicación y redes sociales, por lo que muchas de las ideas escolares y concepciones sobre cambio climático son iguales a las representaciones sociales de cambio climático. Gran número de las representaciones sociales apelan a ideologías, miedos y, en general, a lo que como individuos en una sociedad no deberíamos hacer, pero no a lo que podríamos hacer colectivamente para mitigar el cambio climático. En consecuencia, estudiantes y docentes perciben el cambio climático como un problema sin una solución definitiva, un asunto de riesgo y peligro para la humanidad y todas las especies que habitan la Tierra, sin trascender el grado de anécdota o curiosidad escolar. Por ello, existen algunas propuestas (Eilam, 2022) que urgen a estudiar el cambio climático de manera sistemática, estructurada y organizada, dejándole su propio espacio como contenido, incluso incorporándolo a nivel curricular como una asignatura escolar más. La ausencia del estudio del cambio climático como contenido conduce a reducidas conceptualizaciones, resultando en generalizaciones desorganizadas e incoherentes (Varela et al., 2020). El aprendizaje superficial de las características del cambio climático da paso a la emergencia de concepciones que lo describen como un problema sin repercusiones en el día a día y la vida individual, un problema exclusivo para gobiernos y grandes corporaciones económicas, un problema en áreas costeras y reducido a un tema atmosférico y de conservación ambiental (Zona-López et al., 2023). Generalmente, los principios y manifestaciones generales del cambio climático guían el estudio de sus dimensiones científicas y sociales. Sin embargo, el estudio de la manifestación local de fenómenos climáticos crea aprendizajes significativos (Eilam, 2022). El analfabetismo científico a la hora de explicar los fenómenos locales favorece posiciones acríticas hacia los fenómenos climáticos, propias de negacionistas, escépticos o aquellos alejados de las representaciones del conocimiento científico. Para ampliar las concepciones sobre el cambio climático y distinguir entre causas y consecuencias, es necesario utilizar diversos recursos e instrumentos didácticos pertinentes para pensar en sistemas complejos que integren dinámicamente modelos de diversa naturaleza. Aprender sobre el cambio climático requiere traspasar los límites tradicionales del currículo impuestos por disciplinas aisladas, la segregación y la dispersión curricular (Eilam, 2022; Walsh & McGowan, 2017). Una forma de cruzar estas líneas son los modelos narrativos (Bruner, 1991), que adquieren valor cognitivo (Schneider-Mayerson, 2018; Yussof & Gabrys, 2011) cuando experimentamos con ellos en el pensamiento. En concreto, centro mi atención en la ficción climática (cli-fi, por sus siglas en inglés) como modelo narrativo. El cli-fi es un subgénero de la literatura de ciencia ficción. La característica nuclear de este subgénero de ciencia ficción es que las narrativas cli-fi nos invitan a imaginar escenarios en los que causas antropogénicas modifican el clima y el medio ambiente de la Tierra. La literatura cli-fi es una propuesta para experimentar en el pensamiento con el potencial de enseñarnos diferentes maneras de pensar sobre el mundo y la naturaleza (Canavan, 2014) porque permiten la convergencia de la narrativa (esencia de la ficción) y el pensamiento formal (lógico y sistemático). La narrativa proporciona elementos para modelar una realidad posible más allá de nuestras percepciones y conocimiento ordinario. La narrativa hace de la imaginación una herramienta para extender nuestra mente hacia lo inimaginado, lo poco conocido y desconocido (Canavan, 2014), alimentando nuestras intuiciones sobre el futuro. El pensamiento sistemático y formal investiga, ordena y analiza las intuiciones y posibilidades reales de nuestros escenarios imaginados. El pensamiento formal restringe la imaginación; no obstante, no se trata de una camisa de fuerza sino de una forma de explorar y organizar, a partir de la ficción, aspectos que no hemos percibido en nuestra realidad. Sin embargo, las propuestas para operar con los modelos narrativos del cli-fi lo hacen de forma intuitiva, por ensayo y error (Yusoff & Gabrys, 2011; Schneider-Mayerson, 2018). Mi propuesta sistematiza el uso de modelos narrativos para enseñar y aprender sobre el cambio climático. La actividad mental de transformar el cli-fi en modelos científicos escolares es la base de la propuesta, y se pretende trascender la visión intuitiva por ensayo y error para potenciar la didáctica de la ficción climática. Se sintetiza concibiendo la transformación de la ficción climática como transformar un modelo narrativo en un modelo científico escolar por medio de la experimentación en el pensamiento. Desde la modelización narrativa y formal y la experimentación en el pensamiento se defiende que la actividad de transformar es ordenada, estructurada y funcional, no intuitiva. Características de los experimentos pensados y el pensamiento narrativo Experimentos pensados Los experimentos mentales tienen una larga tradición en la historia de la ciencia y la didáctica. Son un instrumento para trabajar algunas de las nociones alternativas e incompletas que se manifiestan en la escuela porque fomentan la manifestación de ideas previas, el diseño de experimentos de laboratorio y proyectos de investigación escolares, propician la conjetura de hipótesis y la evaluación de aprendizajes. En didáctica, es común encontrar ejemplos destinados principalmente a utilizar experimentos mentales como instrumentos cognitivos para mediar la comprensión de ideas contraintuitivas y, en ocasiones, desarrollar habilidades científicas. El uso pedagógico de los experimentos mentales se da en diferentes momentos de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, dependiendo de su rol pedagógico: teórico o metodológico (Ruvalcaba Cervantes, 2020). El rol teórico corresponde al uso de experimentos para comprender, explicar y comunicar ideas, modelos y principios científicos abstractos o contraintuitivos. El rol metodológico utiliza experimentos mentales vinculados al diseño experimental, proyectos de investigación, indagación escolar y resolución de problemas. Si bien no existe un consenso explícito sobre un método de experimentación pensada, es factible señalar un proceso general indistinto del rol pedagógico asignado al experimento pensado. Ernst Mach (1976) describió tal proceso y es posible reformularlo de la siguiente manera:

El método implica recuperar información de la memoria, imaginar situaciones, construir y simular un modelo mental, transformar el modelo, explorar las consecuencias de transformar el modelo y comunicar una solución o conclusión. El proceso de experimentación del pensamiento requiere que abstraigamos del modelo narrativo una serie de proposiciones, teóricas y empíricas, para pensar, identificar y analizar el orden de las proposiciones que describen el comportamiento del sistema objeto de experimentación y la posterior manipulación de variables. Controlar las variables implica simular mentalmente las relaciones e ideas según el orden establecido. Las simulaciones mentales nos ayudan a prever, a través de percepciones cuasisensoriales, el comportamiento futuro del sistema representado. El resultado o conclusión de predecir y explicar el comportamiento del sistema imaginario objeto de experimentación debe ser evaluado y justificado a partir de los contenidos científicos que explican lo real. El resultado es un modelo que explica el fenómeno objeto de experimentación en la situación narrada. Este método implica que los experimentos mentales tienen una estructura:

Transformar la narrativa en un modelo formal de ideas es complejo; requiere poner en acción habilidades de pensamiento científico (categorizar, abstraer, argumentar, deducir, generalizar) y hacerlas explícitas junto con la serie de contenidos científicos con los que se experimenta en el pensamiento. Al experimentar en el pensamiento situaciones de ficción climática, las entidades teóricas y los arreglos proposicionales establecidos son la base para transformar la información icónica. La complejidad radica en transformar porque implica un conjunto de acciones mentales dirigidas y controladas que nos alejan y acercan a nuestro referente narrativo inicial. Transformar el pensamiento narrativo en pensamiento formal es una actividad mental en la que el objeto de representación (cambio climático) permanece como referente, pero el contenido y el formato de la representación cambian, de modo que emergen nuevas posibilidades de ejecutar y controlar acciones y operaciones sobre el referente. La transformación abre la posibilidad de construir nuevas representaciones del cambio climático y no sólo asociar información. Es una actividad mental que busca construir nuevos esquemas para pensar el cambio climático de manera multimodal: establecer relaciones y conexiones entre modelos y explicaciones abarcando dimensiones científicas y sociales (Zona-López et al., 2023). Por tanto, transformar modelos narrativos en modelos formales ayuda a explicar el cambio climático y construir nuevas representaciones y formas de pensar sobre el cambio climático. Identifico algunas complicaciones de transformar modelos narrativos en formales. Estas complicaciones se alinean con algunas dificultades manifestadas por docentes al experimentar en el pensamiento reportadas en la literatura:

Al experimentar mentalmente situaciones imaginarias y transformarlas, las acciones se asocian a los usos (Clement, 2003) y propósitos (Ruvalcaba et al., 2021; Ruvalcaba & Quintero, 2022) de los modelos narrativos y formales. Significa que la transformación del cli-fi en un modelo científico escolar ocurre para describir un modelo teórico, problematizar las relaciones causales de un modelo teórico, explorar las condiciones de validez de un modelo (Ruvalcaba et al., 2021), o representar un fenómeno (Ruvalcaba & Quintero, 2022). En este sentido, transformar un modelo narrativo de cli-fi en un modelo escolar es operar mentalmente como en el caso de la experimentación pensada: para encontrar una solución a un problema, explicar la solución (Clement, 1994; 2003) o poner a prueba la solución (Reiner & Gilbert, 2000; Özdemir, 2009; Asikainen & Hirvonen, 2014). Basado en el trabajo de John Clement (1994; 2003; 2009), señalo otra característica de la experimentación pensada que ayuda a comprender la transformación del cli-fi: traducir las percepciones a un lenguaje explícito. Operar con situaciones imaginarias implica activar esquemas motores y perceptivos para simular mentalmente. La simulación ejecuta acciones mentales que producen sistemas análogos de objetos naturales. En la base de estas simulaciones se encuentran intuiciones que no deben confundirse con recuerdos incidentales. Según Clement, las intuiciones son interpretativas y no inferenciales, de modo que resultan concepciones de anclaje y asimilación de una situación física. Por tanto, experimentar en el pensamiento y traducir cli-fi en modelos escolares implica una actividad de transferir esquemas motores y perceptivos incrustados en sistemas de representación perceptual situados a una nueva situación imaginaria. En otras palabras, traducir imágenes y percepciones a lenguaje. Pensamiento narrativo Jerome Bruner (1996) distingue el pensamiento narrativo del pensamiento pragmático. El primero es una manifestación natural para comprender el mundo cotidiano, mientras que el pragmático tiene una estructura lógico-científica que representa el pensamiento formal y abstracto. No significa que el pensamiento narrativo carezca de lógica y estructura; por el contrario, tiene orden, secuencia y elementos estructurados que lo convierten en una poderosa herramienta para interpretar la realidad. El pensamiento narrativo es pensar de forma natural; nos resulta familiar ya que no requiere entrenamiento como ocurre con el pensamiento formal. El pensamiento narrativo se verifica por criterios de semejanza, por su mayor o menor parecido con la realidad. El pensamiento pragmático, poderoso para hacer abstracción de la realidad, requiere entrenamiento porque apunta a construir explicaciones lógicas y verificables mediante criterios de verdad empírica (Bruner, 1996). Los investigadores didácticos han investigado el uso del pensamiento narrativo en la educación científica (Vrasidas et al., 2015; Avraamidou & Osborne, 2009; Hadzigeorgiou, 2016). Reportan el éxito en la comunicación de ideas científicas presentadas en formato de discurso narrativo. Es decir, la narrativa se considera un medio para construir analogías, figuras retóricas y herramientas mnemotécnicas que promuevan comprender y recordar explicaciones del mundo natural. Los modelos narrativos favorecen el interés por estudiar y comprender los modelos científicos (Avraamidou & Osborne, 2009). Sin embargo, estoy interesado en transformar el pensamiento narrativo en un modelo formal y utilizar la narrativa como herramienta de pensamiento, no solo de comunicación y comprensión. Transformar el cli-fi en un modelo científico escolar implica plantear y resolver problemas del cambio climático a partir de situaciones imaginarias. Detrás de esta idea está el supuesto de que no toda narrativa fomenta el pensamiento (Swirski, 2007). Al asumir el estudio de la transformación del cli-fi, la narrativa debe exhortar a imaginar y manipular. Tal actividad exige agencia para aislar y ajusta elementos del modelo narrativo y, en consecuencia, operar con variables pertinentes, de modo que la situación se sienta y se experimente vívida y real. La narrativa nos permite abordar los problemas con una visión diferente ya que los elementos propios de la narrativa nos permiten utilizar el modelo narrativo como analogía o metáfora a la hora de resolver un problema. La literatura explica (Gendler, 2013; Swirski, 2007; Miščević, 1992) cómo los elementos narrativos estimulan las intuiciones para construir soluciones cognitivamente más costosas y complicadas mediante métodos amodales. La narración estimula experiencias previas cercanas al problema porque la estructura discursiva es familiar. Por elementos narrativos me refiero a estructura, componentes y características que constituyen el pensamiento narrativo. La estructura comprende el tiempo, la secuencia, el escenario, la historia, los personajes, la trama, el conflicto, el desenlace, los hechos, los acontecimientos y el narrador. Los componentes son contenido narrativo, composición hermenéutica (Bruner, 1991), propósito de la historia, propósitos de agencia del personaje y acciones mentales desencadenadas en el lector. Las características del pensamiento narrativo vienen dadas por apelar a la familiaridad, el sentido de lo vivido, el appetite (Avraamidou & Osborne, 2009), las emociones desencadenadas en el lector, el incumplimiento y la referencialidad (Bruner, 1991) y las consecuencias del relato. Las escenas imaginarias que narra el cli-fi pueden aludir a aspectos técnicos, físicos, climáticos, ambientales, sociales, políticos y económicos del cambio climático. Según el tipo de aspectos de las narrativas, poco a poco se va transformando el modelo narrativo en un modelo que es objeto de experimentación pensada. La transformación lleva a convertir el proceso de evaluación de la verificabilidad en un proceso formal y abstracto. En su momento, es necesario establecer pruebas formales que sean objeto de experimentación pensada. Los resultados arrojados por el experimento mental se valorarán como posibles reales, posibles irreales, posibles probables o posibles improbables. Posible real significa que los resultados son posibles y compatibles con un escenario real, no sólo imaginario. Lo posible irreal implica que los resultados o conclusiones son válidos exclusivamente bajo el escenario imaginario expuesto en la narrativa. Posiblemente probable es cuando la conclusión presenta características contingentes en la realidad natural. Posiblemente improbable es cuando el resultado nos muestra la contingencia de los acontecimientos naturales de la narración como altamente improbables en el escenario imaginario e improbables en un escenario natural. Evaluar los resultados de transformar el modelo narrativo en un modelo científicos escolar por medio de experimentar con las relaciones sugeridas en las escenas imaginadas no significa calificar las soluciones como correctas o incorrectas en función de su posibilidad y probabilidad de ser reales. La evaluación de los resultados indica la agencia y tipo de acciones realizadas al transformar la ficción, la distancia con el conocimiento previo y el propósito del experimento pensado. Las evaluaciones alientan a explorar las múltiples relaciones y su carácter ontológico entre los elementos narrativos y las variables elegidas. Las valoraciones de los resultados indican los grados de transformación del cli-fi en un modelo formal. Transformar la narrativa en un modelo científico escolar transforma el contenido y la estructura del pensamiento y el proceso de validación. Del cli-fi al modelo científico escolar Transformar el cli-fi en un modelo formal se encuentra en el intersticio entre operar con modelos narrativos y experimentar con el pensamiento (Figura 1). Figura 1. Transformar el cli-fi en un modelo científico escolar es un conjunto de acciones mentales entre el modelo narrativo y el experimento mental.

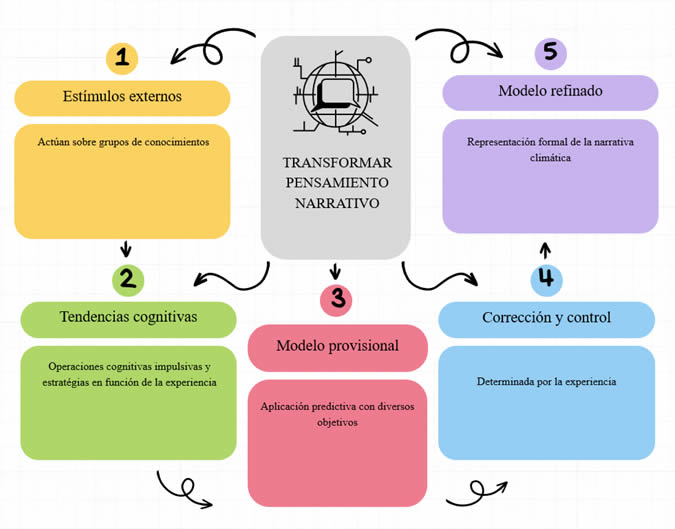

Por un lado, lo que distingue al modelo narrativo es el dinamismo y transformación de elementos de la capacidad cultural para crear historias y explicar el mundo natural (Bruner, 1991). Por otro lado, el experimento pensado exhibe su valor epistémico al transformar la estructura icónica y proposicional del sistema que es objeto de experimentación. Para ambos, la intuición es la base de la actividad transformadora; este último emerge y evoluciona en "entornos concretos de la vida real" (Swirski, 2007, 104). Propongo transformar sistemáticamente el cli-fi en un modelo científico escolar mediante el análisis de la intuición. Como se ve en la Figura 1, considero la actividad transformadora como un conjunto de acciones mentales que nos llevan de la ficción al modelo científico escolar. Se trata de pasar del contenido (cuasi) sensorial y (cuasi) perceptual proporcionado por los estímulos narrativos hacia el pensamiento científico y formal. La idea es que las trayectorias mentales de los objetos representados en la mente sigan las trayectorias de los objetos físicos (Dehaene, 2019; Clement, 1994; 2003; 2009). Transformar el cli-fi en un modelo formal es convertir la base perceptiva de la narrativa en lenguaje formal. Nuestra mente evolucionó de tal manera que nos permite comprender e interpretar nuestro entorno para movernos por él. Experimentar con elementos narrativos nos anima a reconstruir mentalmente nuestras interpretaciones del mundo exterior, a reflexionar y sacar conclusiones sobre cómo ese mundo puede comportarse en el futuro. Las narrativas se convierten en modelos formales cuando adquieren estructura y contenido abstracto y cuando los criterios de verdad empíricos y lógicos se intercambian por criterios de similitud para juzgar la validez del modelo. En la Figura 2, represento esta actividad. Figura 2. Transformación de la cli-fi como actividad mental.

La transformación del cli-fi en un modelo formal comienza con la percepción de estímulos narrativos, que desencadenan representaciones narrativas y cuasisensoriales recuperadas de la memoria. Los estímulos actúan sobre grupos de conocimientos que -pueden ser categorizados, pero no necesariamente vinculados- y promueven una serie de acciones cognitivas que operan con el contenido de los estímulos narrativos y el conjunto de conocimientos y representaciones activadas. Ejemplos de acciones son imaginar, reflexionar, evocar, analizar variables y evaluar. Las acciones cognitivas suelen mostrar tendencias. Algunas acciones son más significativas y frecuentes durante la transformación del cli-fi. Se ha reportado que, al menos los docentes, tienden más hacia actos imaginativos (Ruvalcaba et al., 2022). Las acciones son intersticios entre los pensamientos narrativos y formales. Algunas acciones implican recuperar elementos de los modelos narrativos y teóricos relacionados con el referente climático. Los elementos se abstraen de los modelos recuperados y se operan para construir un modelo provisional con una función de aplicación; el propósito es predecir el posible comportamiento futuro del referente climático objeto de transformación. Luego se simula mentalmente el modelo provisional para evaluar las variables, analizar sus relaciones y validar el análisis y las consecuencias para evaluar la relevancia del modelo con respecto a la referencia climática. El siguiente paso es reconocer errores en la estructura y el contenido del modelo y evaluar la similitud entre la narrativa cli-fi y el referente climático. La identificación de errores y la evaluación tienen como finalidad declarar cambios y acciones necesarias para corregir y refinar el modelo provisional. Así, se obtiene la versión formal y final desde un modelo provisional ahora refinado para representar el modelo narrativo inicial expuesto en la ficción. Lo primero que se aprecia en la Figura 2 es la convergencia de actos cognitivos individuales con elementos culturales al transformar la narrativa en un modelo formal, propio de actividades asociadas a la imaginación científica (Ruvalcaba et al., 2022). La transformación del cli-fi comienza con estímulos externos provenientes de las narrativas: representaciones y modelos culturales. Los estímulos fomentan operaciones cognitivas para construir modelos provisionales cuyo contenido y formato comienzan a transitar de lo narrativo a lo formal. Al construir modelos provisionales entran en juego otros actos cognitivos individuales de control del modelo y gestión de la corrección, dependiendo tanto de la experiencia con el modelado y su contenido formal y narrativo, como de los mediadores culturales que sustentan el proceso de modelado y transformación del cli-fi en un modelo científico escolar. Finalmente, las acciones tienen como objetivo desarrollar un modelo formal para representar el objeto de atención cognitiva en cli-fi. Los estándares científicos escolares, es decir, el conocimiento cultural, validan la última versión del modelo formal. Lo segundo por apreciar en la Figura 2 son las características estructurales y funcionales de la actividad cognitiva para transformar el cli-fi en pensamiento formal. Como parte de su estructura, observo objetos de acción, los objetivos de acción, el propósito de las acciones y las acciones cognitivas. Las características funcionales son la ejecución de la acción, la dirección de la acción y el control y corrección de la acción. Los objetos de acción son: el modelo narrativo con el que se opera y transforma; el referente climático objeto de representación narrativa y formal; el contenido de los modelos narrativos y formales; otros estímulos externos de carácter cultural que contribuyen a evocar contenidos narrativos y formales que ayudan a transformar el cli-fi en un modelo formal. El objetivo de la acción es la construcción de un modelo provisional y del modelo formal depurado; estos modelos son el objetivo. La finalidad de las acciones corresponde a la finalidad asignada -implícita o explícitamente- al transformar el cli-fi. Según la literatura (Ruvalcaba & Quintero, 2022; Ruvalcaba et al., 2021), se modela para problematizar y representar un fenómeno, representar y reproducir un modelo teórico ideal o comprender e identificar elementos críticos de un modelo teórico ideal o fenómeno climático. Las acciones cognitivas son las operaciones mentales con las que se procede sobre los objetos y referentes para transformar el cli-fi en pensamiento formal. Estas son: imaginar, evocar, filtrar, abstraer, reflexionar, restringir, relacionar, explorar, simular, inferir, analizar, evaluar y validar. Las acciones cognitivas son operaciones para construir y simular el modelo narrativo y formal de referencia climática. or ejecución de la acción me refiero a llevar a cabo las acciones cognitivas. La ejecución puede ser impulsiva o estratégica. La experiencia con el objeto (narrativa, modelos formales y referente climático) determina la capacidad de ejecución. La dirección de la acción especifica hacia dónde se orienta la acción, es decir, si las acciones pretenden explicar, problematizar, justificar, exponer, describir, validar o reproducir el referente climático o modelo teórico ideal que lo representa. La experiencia de trabajar con los objetos de transformar el cli-fi en pensamiento formal determina el control y la corrección de la acción. El control de las acciones y el control sobre los contenidos con los que se opera favorece identificar (1) la estrategia para transformar el modelo narrativo del cli-fi y su respectiva representación formal; (2) el propósito y dirección de las acciones; (3) errores en el proceso de transformación de lo ficticio a lo formal, y gestionar errores tanto en la operación como en el modelo objetivo y la estructura de este último. El control y la corrección están asociados a la capacidad de modelar y ejecutar cada acción que transforma el cli-fi en un modelo formal. Limitaciones de transformar el cli-fi en un modelo formal sobre cambio climático Antes de exponer las limitaciones, enfatizo que las limitaciones significan desafíos para transformar el cli-fi en un modelo formal. Asumo la limitación como un espacio de posibilidades que contiene repertorios de acción para transformar el cli-fi en pensamiento formal. Al aumentar nuestras experiencias con la actividad para transformar el cli-fi, aumentamos nuestras capacidades para hacerlo, estableciendo un nuevo límite. Se puede pensar, por analogía, en círculos concéntricos. El círculo interior y más pequeño representa nuestras primeras experiencias con esta actividad cognitiva, y el área del círculo representa el área de posibilidades de acción con el conocimiento y la capacidad de transformar el cli-fi. Al aumentar nuestras habilidades con esta actividad, pasamos al siguiente círculo, con un área más grande, que representa mayores posibilidades de lo que podemos hacer con cli-fi. Y así sucesivamente, a medida que mejoran nuestras habilidades, aumentan nuestras posibilidades de acción para operar y, con éxito, transformar el cli-fi en modelos formales. Por tanto, las limitaciones significan áreas de oportunidad en el aprendizaje.

Conclusiones Al final, expuse las limitaciones que nos plantean dificultades para transformar el cli-fi. Las limitaciones me llevaron a repensar la transformación del cli-fi en un modelo formal en términos del clásico problema cognitivo: comprender la traducción del pensamiento en acción. Este problema busca comprender la naturaleza de la relación entre los sistemas cognitivo y motor encargado de planificar y ejecutar acciones. Algunas posiciones mantienen una traducción, otras que no existe tal traducción, y defienden una relación de interfaz entre el pensamiento (sistema cognitivo) y la acción (muy cercano al sistema motor). Repensar el problema de traducir el cli-fi en un modelo formal requiere reconocer la calidad sensorial del pensamiento narrativo, por lo que las representaciones motoras son responsables de iniciar la movilidad de conocimientos y activar el proceso imaginativo. Asimismo, vale dejar dos preguntas: ¿Cuál es la diferencia entre traducir y transformar el cli-fi en un modelo formal?, y ¿cuál es la relevancia del sistema motor en el aprendizaje del cambio climático?

|

||||||||||||

Referencias Asikainen, M. A., & Hirvonen, P. E. (2014). Probing pre-and in-service physics teachers’ knowledge using the double-slit thought experiment. Science & Education (23) 1811-1833. https://doi.org/10.1007/s11191-014-9710-1 Avraamidou, L., & Osborne, J. (2009). The role of narrative in communicating science. International Journal of Science Education 31(12) 1683-1707. https://doi.org/10.1080/09500690802380695 Brown, J. R. (2011). The laboratory of the mind: Thought experiments in the natural sciences. Routledge. Bruner, J. (1991). The narrative construction of reality. Critical Inquiry 18(1) 1–21. https://doi.org/10.1086/448619 Bruner, J. (1996). Realidad mental y mundos posibles. Barcelona: Gedisa. Canavan, G. (2014). If this goes on. In: Canavan, G. & Robinson,K. S. Green Planets: Ecology and science fiction. 1–24. Wesleyan University Press. Clement, J. (1994). Imagistic Simulation and Physical Intuition in Expert Problem Solving. In: Ram, A. & Eiselt, K. Proceedings of the Sixteenth Annual Conference of the Cognitive Science Society. 201–206. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315789354 Clement, J. (2003). Imagistic simulation in scientific model construction. Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society 25(25). Clement, J. (2009). The role of imagistic simulation in scientific thought experiments. Topics in Cognitive Science 1(4) 686-710. ttps://doi.org/10.1111/j.1756-8765.2009.01031.x Dehaene, S. (2019). ¿Cómo aprendemos?: Los cuatro pilares con los que la educación puede potenciar los talentos de nuestro cerebro. Siglo XXI Editores. Eilam, E. (2022). Climate change education: the problem with walking away from disciplines. Studies in Science Education 58(2) 231–264. https://doi.org/10.1080/03057267.2021.2011589 Gendler, T. S. (2013). Intuition, imagination, and philosophical methodology. OUP Oxford. Hadzigeorgiou, Y. (2016). Imaginative Science Education: The Central Role of Imagination in Science Education. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29526-8 Lambert, J. L.; Lindgren, J. & Bleicher, R. (2012). Assessing elementary science methods students' understanding about global climate change. International Journal of Science Education 34(8) 1167-1187. https://doi.org/10.1080/09500693.2011.633938 Lambert, J. L., & Bleicher, R. E. (2013). Climate change in the preservice teacher’s mind. Journal of Science Teacher Education 24(6) 999-1022. https://doi.org/10.1007/s10972-013-9344-1 Mach, E. (1976). Knowledge and error. Springer Netherlands. Miščević, N. (1992). Mental models and thought experiments. International Studies in the Philosophy of Science 6(3) 215–226. https://doi.org/10.1080/02698599208573432 Özdemir, O. F. (2009). Avoidance from thought experiments: fear of misconception. International Journal of Science Education 31(8) 1049-1068. https://doi.org/10.1080/09500690801932538 Reiner, M., & Gilbert, J. (2000). Epistemological resources for thought experimentation in science learning. International Journal of Science Education 22(5) 489–506. https://doi.org/10.1080/095006900289741 Ruvalcaba, J. M. (2020). Experimentos pensados y movilidad de conocimientos: un estudio con profesores de física del nivel secundario. Doctoral Thesis. México: CINVESTAV. Ruvalcaba, J. M., Quintero, R. & Gómez, A. A. (2021). Conocimiento de contenido de profesores: el experimento pensado de caída libre de Galileo. Enseñanza de las ciencias 40(1) 5-24. https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.3357 Ruvalcaba, J. M.; Ruiz, H. L., & Quintero, R. (2022). Imaginación científica escolar: actividad social y cognitiva. Sincronía XXVI(81) 487-500. http://doi.org/10.32870/sincronia.axxvi.n81.24a22 Ruvalcaba, J. M. & Quintero, R. (2022). Conocimiento docente: ¿modelar la caída libre o un modelo teórico?. Revista de Enseñanza de la Física (34) 283-288. Schneider-Mayerson, M. (2018). The influence of climate fiction: an empirical survey of readers. Environmental Humanities 10(2) 473-500. https://doi.org/10.1215/22011919-7156848 Swirski, P. (2007). Of literature and knowledge: Explorations in narrative thought experiments, evolution and game theory. Routledge. Varela, B.; Sesto V. & García-Rodeja, I. (2020). An investigation of secondary students’ mental models of climate change and the greenhouse effect. Research in Science Education (50) 599-624. https://doi.org/10.1007/s11165-018-9703-1 Vrasidas, C.; Avraamidou, L.; Theodoridou, K.; Themistokleous, S. & Panaou, P. (2015). Science fiction in education: Case studies from classroom implementations. Educational Media International 52(3) 201-215. https://doi.org/10.1080/09523987.2015.1075102 Vygotsky, L. S. (2004). Imagination and creativity in childhood. Journal of Russian & East European Psychology 42(1) 7-97. https://doi.org/10.1080/10610405.2004.11059210 Walsh, E. M., & McGowan, V. C. (2017). ‘Let your data tell a story’: Climate change experts and students navigating disciplinary argumentation in the classroom. International Journal of Science Education 39(1) 20–43. https://doi.org/10.1080/09500693.2016.1264033 Yusoff, K. & Gabrys, J. (2011). Climate change and the imagination. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 2(4) 516-534. https://doi.org/10.1002/wcc.117 Zona-López, J. R.; Ruiz-Ortega, F. J. & Márquez-Bargalló, C. (2023). Modelos de explicación sociocientífica sobre el cambio climático desde una perspectiva multimodal. Educación y Humanismo 25(44) https://doi.org/10.17081/eduhum.25.44.5747

|

||||||||||||

|

Universidad de Guadalajara Departamento de Filosofía / Departamento de Letras |

|||||||||||