|

||||||||

Modelos cognitivos y adquisición del lenguaje: Cognitive models and language acquisition: a biocultural approaching. |

||||||||

Arturo Morales Campos

|

DOI: 10.32870/sincronia.axxvii.n83.26b23 | |||||||

Recibido: 17/01/2023 |

||||||||

Cómo citar este artículo (APA): En párrafo: En lista de referencias:

|

Resumen. Palabras clave: Modelo cognitivo. Rasgos pertinentes. Semiosis. Neurociencias. Abstract. Keywords: Cognitive model. Relevant traits. Semiosis. Neurosciences. |

|||||||

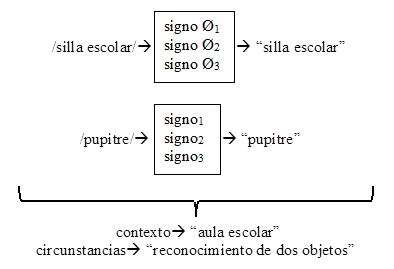

Introducción En el presente trabajo, trataremos de explicar (con lineamientos neurocientíficos y semiocognitivos) un caso posible de la adquisición del lenguaje en infantes, a través de tres diferentes modelos cognitivos; se trata del aprendizaje de un par de palabras españolas que, por su cotidianidad durante las primeras etapas de la niñez (inclusive, antes del nacimiento, como veremos), resultan muy importantes. Nos referimos a |mamá| y |papá|. Para el logro de nuestro objetivo, en los primeros tres apartados, presentaremos nuestras bases teóricas de las que partiremos. El último lo dedicaremos para la elaboración de los tres diferentes modelos que expliquen parte de los procesos cognitivos o bioculturales durante el aprendizaje de ese par de palabras. Las neurociencias han ofrecido variadas evidencias en cuanto a la especialización de los sistemas sensoriales dentro de un número considerable de seres vivos, incluido el humano. Los sistemas más estudiados son el visual, el somático (comúnmente, conocido como el tacto) y el auditivo. Se ha demostrado que existe, al comienzo de un proceso de percepción,[2] una marcada selectividad de características físicas del objeto-estímulo[3] (ver, por ejemplo: Zeman, 2009, p. 40; Bach-y-Rita, 2010, p. 46; Smith, 2010, pp. 54-55 y 58-59; Dehaene, 2018, p. 84) que, poco a poco, se van complejizando hasta la obtención de un intrincado modelo cognitivo de dicho objeto-estímulo, por parte del sujeto perceptor. En concreto, esas características corresponden a aspectos de forma del mismo objeto: tamaño, textura, color, intensidad, proximidad, sabor, olor, tono, perspectiva, fuente emisora, dirección, etc. y de otros aspectos físicos más como peso, dureza, penetrabilidad, impenetrabilidad, consistencia, en fin. Lo anterior hace evidente la presencia, en los seres cognoscentes, de una capacidad de categorizar (González, 2010, p. 11) “rasgos pertinentes” (“características distintivas”, Smith y Kosslyn, 2008, p. 75; “granularidad tosca”, Smith, 2008, p. 54) de un objeto-estímulo determinado. Este procedimiento, a pesar de su brevedad,[4] “está dominado exclusivamente por el reconocimiento de la forma de los símbolos [u otros elementos de la realidad], su ‘extracción’” (Dehaene, 2018, pp. 79-83; las cursivas son nuestras). Dicha categorización se presenta en dos grandes vertientes: perceptiva y conceptual (González, 2010, p. 11).[5] En ambas posibilidades, el sujeto “aprende a extraer la información relevante” (Bach-y-Rita 2010, p. 43). La “extracción” puede entenderse mejor bajo el concepto de ‘abstracción’. En principio, dicha “información relevante” se refiere a los rasgos pertinentes (formales) ya mencionados. La abstracción inicia en la sensación que, a raíz de la evolución de las especies (filogenia) y del desarrollo de un sujeto particular (ontogenia), se ha convertido en un procedimiento altamente selectivo. Pensemos, por ilustrar lo anterior, en los receptores cutáneos: existen cuatro tipos de ellos en la mano humana (Romo, et al. 2002, p. 363) y cada uno está especializado en registrar diversos fenómenos como calor, frío, dolor, diferentes grados de presión, texturas, entre otros. La especialización es un factor importante, pues, de no ser así, un ser viviente se vería incapaz de percibir algo relevante o de interés dentro del cúmulo de estímulos que lo rodeara en todo momento: acabaría sobresaturado y por ignorar cualquier sensación. La abstracción, pues, reside en esa selectividad de sólo algunos rasgos pertinentes que, posteriormente, el sujeto generalizará para tener una idea, más o menos amplia, del objeto-estímulo percibido. Al final del recorrido, habrá experimentado una percepción un tanto organizada de la realidad. Lo anterior no ignora el conocimiento adquirido previamente por parte del sujeto. El contacto con la realidad “exige dar cuenta de nuestra sensibilidad a rasgos atencionalmente seleccionados en la experiencia y una particular integración cognitiva en el procesamiento de la información” (Vega, 2010, p. 161; las cursivas son textuales). La división, entonces, entre categorización perceptiva y categorización conceptual, al menos en los humanos, no es tajante: habrá situaciones en las que participen las dos (González, 2010, p. 13-14). Entendamos, pues, que, en todo momento, estaremos frente a procesos biológicos (innatos) y culturales (adquiridos) indisolublemente unidos.[6] Pongamos un ejemplo sencillo para explicar lo hasta ahora dicho. ¿Cómo diferenciar un pupitre de una silla? Imaginemos que la silla tiene el mismo estilo del pupitre, dado que se trata de una silla que ocupará un/a profesor/a en un aula escolar —ese ambiente nos hace explicito el contexto del evento, y el ejercicio de reconocer entre ambos objetos propone unas circunstancias en las que transcurre todo el proceso—; esto es, asiento y respaldo de plástico y de una sola pieza, estructura y patas de tubular. La respuesta a este ejercicio debe iniciar por mencionar los rasgos pertinentes (formales) de uno de los dos objetos. Tomaremos el pupitre. Éste se diferencia de la silla por tener una estructura tubular, que sale de la propia estructura tubular del asiento, y se proyecta hacia arriba a una altura cercana a tres cuartos del respaldo. En ese punto, dicho conjunto tubular se curva, si estamos de frente al pupitre, de derecha a izquierda (para personas zurdas) o de izquierda a derecha (para diestras), en forma horizontal. Sobre esta última estructura, aparece una superficie plana (de plástico o de aglomerado), llamada “paleta”, que sirve para apoyar libros o libretas en uso y como soporte para escribir. Debajo del asiento, a una altura media de las patas, se encuentra una rejilla para colocar útiles, libros o libretas que no estén en uso. La anterior descripción es un conjunto de rasgos pertinentes mínimos para establecer diferencias (reconocer y categorizar) entre el pupitre y la silla. La percepción de uno y otra permitirá destacar dichos rasgos pertinentes existentes en el pupitre y ausentes en la silla. Pensemos, además, que el contexto (“aula escolar”) y las circunstancias (“reconocimiento de dos objetos”) son factores que vehiculan, en mejor manera, todo el proceso cognitivo. (Ver Figura 1).

Las partes ausentes en la silla (la estructura que sostiene la paleta, la paleta y la rejilla), a pesar de ello, aportan significación relevante, pues, en principio y como hemos señalado, permiten la distinción (y, por lo tanto, el reconocimiento y la categorización) entre los dos objetos. En este sentido, la ausencia es un signo, signo Ø (signo cero). La figura 1 es un modelo semiósico del ejercicio de comparación que hemos expuesto. Los signos Ø en la /silla escolar/ son, respectivamente: /la estructura ausente que sostiene la paleta/, /la paleta ausente/ y /la parrilla ausente/. Por el lado del /pupitre/, los signos determinantes son: /la estructura que sostiene la paleta/, /la paleta/ y /la parrilla/. El contexto y las circunstancias cubren todo el proceso. Las nociones que aparecen entre barras diagonales (//) indican que estamos tratando con la sensación (visual-material) de los objetos y no con su respectivo concepto que los define o identifica (nombre), como es el caso de las nociones entre comillas (“”).[8] Esto último pertenece al reconocimiento y la categorización en el que el proceso cognitivo estará representado por el concepto específico para cada objeto. La sensación sería equivalente a la “primeridad” propuesta por Charles Sanders Peirce: “La primeridad es el modo de ser que consiste en el ser del sujeto positivamente tal como es sin respecto a cualquier otra cosa. Lo cual puede ser solamente una posibilidad” (1994, p. 31);[9] posibilidad de una “‘sensación en bruto’ no etiquetada” (Favareau, 2009, p. 30)[10] de un algo.[11] En cierta manera, pupitre, silla, contexto y circunstancias nos ofrecen una información compleja y amplia que nos permite acceder a una perspectiva de la realidad: “el aprendizaje humano no es solo un filtro de reconocimiento de formas, sino la formación de un modelo abstracto del mundo” (Dehaene, 2019, p. 67). Esto es, la posesión de ese conocimiento, por lo menos, nos facultará para desenvolvernos en el contexto y las circunstancias propuestos: utilizar uno de los dos objetos de acuerdo con nuestro papel (estudiante o profesor/a) y asumir una actitud congruente dentro del espacio físico en el que se registra el evento; lo anterior con base en la existencia de una especie de frontera ideológica entre el área reservada para el profesor/a y la propia para los/las estudiantes: ninguna de las dos resulta fácil intercambiar. Veamos cómo se registra toda una serie de procesos, claramente delimitados, que explica todo el fenómeno: sensación, cognición y una posible comunicación del contenido. Dentro de la cognición, podemos localizar, a su vez, procesos de percepción y algunas emociones que fortalecen el conocimiento. Supongamos que el sujeto percibiente participa en una competencia en la que deberá presentar, en el menor tiempo posible, la diferencia entre un pupitre y una silla. La ansiedad lo forzará a hacerlo rápidamente: es un motor para no decaer o desistir. En otros escenarios completamente diferentes, las emociones funcionan como una fuerte inclinación hacia desarrollar una actividad por encima de otras.[12] Finalmente, después de todo lo anterior, encontramos un círculo virtuoso entre procesos culturales y procesos biológicos: “el conocimiento [adquirido] afecta a la percepción” (Smith y Kosslyn, 2008, p. 155; las cursivas son textuales) y viceversa. Procesos de aprendizaje en etapas tempranas del desarrollo La memoria juega un papel determinante al momento de recurrir a cualquiera de esos tres procesos. Tan determinante es la memoria en el aprendizaje humano que empieza a desarrollarse ya en el vientre materno.

Por ello es que algunos experimentos con neonatos/as revelan que estos seres son capaces de memorizar y reconocer el rostro de su madre a las pocas horas de haber nacido (de las 2 a las 7 horas): “Es necesaria muy poca exposición visual activa del rostro de la madre para establecer este recuerdo, aunque la correlación significativa entre la exposición y la cantidad de preferencia indica que esta última se fortalece con la experiencia” (Bushnell, 2000, p. 73),[14] pues resulta de vital importancia para la sobrevivencia del sujeto (Lopera, Bobes y Valdés-Sosa, 2008, p. 18). Por otro lado, el neurocientífico Stanislas Dehaene ofrece algunas pruebas del aprendizaje in utero. Con base en varios experimentos (propios y de otros equipos), afirma que el embrión puede mostrar cierta disposición en cuanto al reconocimiento de los elementos centrales de la estructura facial.

Además, ese mismo embrión tiene una fuerte capacidad para adquirir el lenguaje (distinción entre algunas palabras, elementales reglas lingüísticas, etc.), ya que, “desde el tercer trimestre de embarazo, el feto ya es capaz de oír” (2019, p.109). Esto está relacionado con la preferencia que tienen los/las recién nacidos/as por su lengua materna (Dehaene, 2015, pp. 291 y 2019, pp. 108-109). Así, existe conformada una red neuronal innata (gracias a la herencia ejercida por las diferentes especies animales a lo largo de la evolución) que, de alguna manera, “prepara” al ser humano para enfrentarse con la realidad circundante.

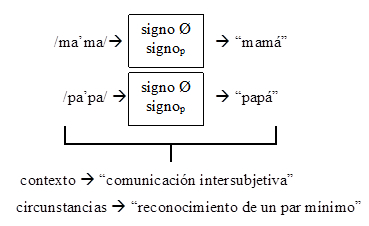

Dehaene se refiere a que, en esos pequeños sujetos, es evidente un proceso cognitivo, si se quiere, rudimentario, al menos, en cuanto a reconocer sonidos lingüísticos y diferenciarlos de otros no-lingüísticos; sólo será preciso esperar la etapa de la explosión del lenguaje (entre los 2 y 3 años) para que el dominio lingüístico sea, paulatinamente, más claro y profundo. Algunos hallazgos extra resultan sorprendentes en demasía: “ya a los 4 días de edad, un bebé puede descomponer los sonidos del habla en unidades más pequeñas —sílabas— que luego puede ‘numerar’” (Dehaene, 2016, p. 79), es decir, esa “numeración” consiste en separar dichos sonidos para reconocerlos como segmentos individuales. Las anteriores evidencias echan por tierra la teoría de Piaget, relativa a considerar el cerebro neonato como tabula rasa: nos muestran que existe una fuerte inclinación por aprender (y aprehender) la realidad (subjetiva o interna, es decir, el estado de su cuerpo, y la objetiva o externa) en todo momento. El registro de actividad neuronal en las clásicas áreas del lenguaje (Broca y Wernicke)[15] (Dehaene, 2014, p. 238-239 y 2015, p. 292) es, quizás, una de las pruebas más sólidas en cuanto a la adquisición temprana del lenguaje, pero también es posible valerse de la atención que los bebés prestan a los sonidos y a las imágenes. Por ejemplo, en otro experimento, se le coloca una “tetina” (chupete o chupón) en la boca del sujeto. La magnitud de la presión, debida a la succión, llega a una computadora que, inmediatamente, produce un sonido de tres sílabas carentes de sentido, como “‘bakifoo’ o ‘pilofa’”. Al principio, el bebé muestra interés en el sonido: su succión es más continua; pero, con el paso del tiempo, su atención decae, resultado del hastío. En consecuencia, la computadora introduce una nueva palabra, ahora de dos sílabas y, de nueva cuenta, sin sentido: en seguida, el bebé “vuelve a succionar enérgicamente para escuchar esa nueva estructura de las palabras” (Dehaene, 2016, p. 79). De hecho, al nacer, “el bebé puede reconocer entre la mayor parte de las vocales y de las consonantes […] las trata como categorías distintas” (Dehaene, 2019, pp. 109 y 110), el registro de actividad neuronal es la evidencia. La exposición, digamos, a los eventos de la lengua fuerza al bebé a “encontrar” sus reglas (Dehaene, 2019, p. 75). Un ejemplo es el verbo español ‘caber’. Por razones más eufónicas y semánticas que gramaticales, la conjugación de la primera persona singular del presente simple de indicativo tiene la forma irregular ‘quepo’. Es común escuchar a infantes decir ‘cabo’ (claro que esta forma verbal, por lo que hemos visto, ya la habrían formulado antes de hablar), lo cual concuerda con esa conjugación: para los verbos regulares de la segunda terminación (-er), la forma para la primera persona del singular del presente de indicativo debe ser raíz + o, es decir, justamente ‘cabo’. La irregularidad, en este caso, responde a establecer una diferencia con el sustantivo ‘cabo’ que refiere nociones como: “extremo”, “fin” o “término” de algo; “grado militar bajo”; “cuerda”; etc. Las anteriores evidencias nos sirven para sustentar que la búsqueda del significado precede al ejercicio del habla (ver Eco, 1999, p. 28). El proceso semiósico en el aprendizaje El signo lingüístico de Ferdinand de Saussure está compuesto por dos elementos íntimamente unidos entre sí: expresión (o significante) y contenido (o significado). La expresión es la “imagen acústica” o la “huella psíquica, la representación que de él [del sonido de alguna palabra] nos da el testimonio de nuestros sentidos” (Saussure, 2001, p. 92). Para el mismo Saussure, la imagen acústica no es el sonido en sí de una palabra, sino el efecto sensorial[16] y, por lo tanto, es un contenido mental (psicológico) (2001, p. 92). En nuestro ejemplo, la materia del plano de la expresión es la sensación de las ondas electromagnéticas (fenómeno físico) reflejadas por cada uno de los dos objetos que permite la generación, por parte del sujeto percibiente, de una imagen mental carente de un concepto lingüístico que la identifique. Debido a su complejidad y para evitar un reduccionismo (no todas las imágenes mentales son visuales), prefierimos llamar a esa imagen “modelo presemiósico”. El plano del contenido, en cambio, incluye plenos aspectos cognitivo-culturales, emocionales y de memoria. En este punto, coinciden varios “modelos semiósicos” referentes a la posición, distancia, diseño, movilidad o inmovilidad, relación emotiva, comparación, en fin, del objeto-estímulo. La imagen mental inicial se complejiza cada vez más y adquiere dinamismo: como una película, exhibe varias perspectivas de un mismo objeto-estímulo. Existe un tercer y último modelo al que se le denomina “modelo comunicacional”, y se refiere, en gran parte, a la materialización, en algún momento, de los anteriores modelos bajo algún formato: discursivo, esquemático, pictórico, etc. Por su parte, Umberto Eco (2000), dice que un código es un conjunto de reglas, el cual “asocia los elementos de un sistema transmisor con los elementos de un sistema transmitido” (p. 83); el primero se corresponde con el plano de la expresión y el segundo equivale al plano del contenido. Los elementos de uno y otros sistemas no deben ser de la misma naturaleza. A su vez, si seguimos a Ferdinand de Saussure, esa unión genera un signo.[17] Las tres nociones —‘semiosis’, ‘código’ y ‘signo’—, dentro de la semiótica, están íntimamente interrelacionadas y, en adición, tomar una, forzosamente, atrae a las otras dos. El hilo conductor que las liga es la generación y comunicación[18] de significado cuando un sujeto percibiente entra en contacto con un objeto-estímulo (presente y/o ausente). Bajo las reglas de la semiótica, es que ese binomio objeto-estímulo, se reconoce como objeto-signo. Por otro lado, reconocemos esa misma triada como “proceso semiósico”, una de las partes fundamentales para el aprendizaje. Como mencionamos, el plano de la expresión está conformado por la sensación del objeto-signo. Este primer plano, paulatinamente, se encontrará “envuelto” por el plano del contenido, es decir, por una noción, no necesariamente lingüística,[19] en el que participan las normas del conocimiento cultural, adquiridas por el sujeto, y sus emociones. Pensemos en el sonido de los pasos de un perro que se acerca a nosotros. La sensación de ese sonido contiene los elementos mínimos para poder reconocerlo (si tenemos la experiencia) como un sonido entre otros (vago, si se quiere) y no como, digamos, un olor. El ritmo, el roce de las uñas en el piso, la ligereza, etc. son un conjunto de rasgos pertinentes pertenecientes al plano de la expresión y que, precisamente, produce el efecto sensible de un sonido sin su referente específico, es decir, falto de identidad (primeridad). Dentro del plano del contenido, es factible tener un modelo auditivo-conceptual (mental) de un perro bravo que está a punto de mordernos y, en consecuencia, se recurre a los posibles sentidos de ‘huir’, ‘peligro’, etc., ligados a emociones y acciones consecuentes. Si se trata de las pisadas de nuestro perro, el significado cambia: no trataremos de escapar, sino de establecer un tipo de contacto comunicativo con el perro: un afectuoso saludo. Como podemos observar, la sensación del sonido o la “imagen acústica”[20] es de naturaleza diferente del factor que conforma el plano del contenido. Por otro lado, las normas culturales son las que permiten esa asociación y, por lo tanto, la misma asociación resulta ser un código. Finalmente, por su carácter significativo, dicha unión es un signo o, más específicamente, un objeto-signo, puesto que no es un fenómeno exclusivamente mental. La sensación se desata gracias al contacto con la materialidad del sonido: interioridad y exterioridad se unen en el acto cognitivo. Bien, el paso de un plano al otro conlleva procesos de sensación, emoción, cognición (estos dos últimos entendidos como percepción) y, además, de una posible comunicación interpersonal. En este sentido, el concepto ‘objeto-signo’ es insuficiente para poder integrar toda la complejidad registrada dentro procesos biológicos y culturales que implican un acto cognitivo. Así, la noción ‘modelo’ (ya sea presemiósico, semiósico o comunicativo) explica en mejor manera cada intervalo. Finalmente, la semiosis cubrirá todo el fenómeno: desde la sensación y la cognición hasta la comunicación. Por lo tanto, asimismo, incluirá aprendizaje, conocimiento, reconocimiento y categorización. Modelos cognitivos para un par lingüístico mínimo Modelo semiósico Las dos palabras deben aparecer claramente diferenciadas para el sujeto percibiente, es decir, durante la emisión, no interviene “ruido” alguno que pueda entorpecer el proceso comunicativo y, además, el sujeto emisor tratará de emitirlas pausadamente, exagerando la gestualización (disposición de los labios y apertura de la boca) y, de ser posible, recurriendo al referente. En un primer evento, el sujeto percibiente se enfrenta a la serie de sonidos que conforman la palabra |mamá| y, en un segundo, a los de la palabra |papá|. La notación entre barras diagonales (//) pertenece al ámbito de la fonología, por lo tanto, sólo indican los sonidos ausentes de significado y pertenecientes al plano de la expresión. El sonido consonántico /m/ se encuentra en la primera palabra y ausente en la segunda. Lo inverso pasa con el sonido consonántico /p/. Este par de contrastes es un inicial conjunto diferenciador que permitirá el reconocimiento y la clasificación, a partir de la relación con su referente, de cada una de las palabras. Es decir, el sonido /p/ es un signo Ø en /ma’má/ y un signo determinante en /pa’pá/ o signo pertinente (signop); el sonido /m/ es un signo Ø en /papá/ y determinante en |mamá| o signo pertinente (signop). Los signos pertinentes son un segundo conjunto identificador. Los rasgos distintivos (signos Ø) e identificadores (signosp) de cada uno son, en concreto, los que vehiculan cualquiera de las dos posibilidades. (Ver Figura 2)

Las comillas dobles (“”) se refieren a los conceptos, es decir, al plano del contenido. Consideramos que el sujeto percibiente ya puede establecer la vinculación entre los dos planos, es decir, enlaza los sonidos con sus respectivos significado y referente: el grado de acceso al significado es alto, aunque no tenga todavía la capacidad de hablar. Modelo visual de coincidencia de características

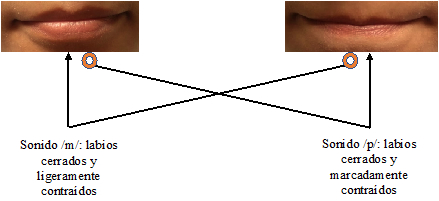

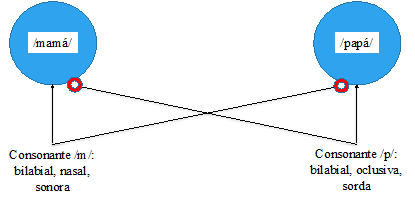

Como podemos darnos cuenta, cada uno de los modelos anteriores sirve para una capacidad cognitiva específica. Hemos notado que el último, el modelo de coincidencia de características, puede utilizarse para, al menos, dos diferentes sistemas sensoriales: el visual y el auditivo. Este modelo funciona para palabras escritas, sin embargo, lo hemos adaptado para exponer un modelo visual de características distintivas, como la disposición de los labios, y uno auditivo, como los rasgos fonológicos distintivos, entre el par mínimo escogido. En la figura 3, hemos construido la variante visual. Dado que los recién nacidos presentan una inclinación por observar y memorizar rostros, no resulta fuera de lugar que, en adición, observen y memoricen ciertos rasgos faciales que impliquen sonidos del código lingüístico. Un sujeto infante, por lo tanto, tendrá muy desarrolladas esas facultades. Las diferencias, en cuanto a la forma de los labios, para producir los sonidos /m/ y /p/, se centran en la manera en que se cierran. En cada caso, esa clausura permite la nasalidad en el /m/ y la oclusión en el /p/. En el primero, la unión de los labios no es tan marcada como cuando se produce el segundo. De nueva cuenta, estos rasgos mínimos son, para cada evento, signo ausente o signo Ø y signo pertinente o signo p. Modelo auditivo de coincidencia de características

Como ya esbozamos, la nasalidad y la sonoridad son signos pertinentes, signosp, en /m/ y ausentes o signos Ø en /p/. La oclusión y la sordez son signos pertinentes, signosp, en /p/ y ausentes o signos Ø en /m/. La emisión de los sonidos correspondientes al par mínimo que hemos trabajado no requiere de articulaciones complejas ni inaccesibles para el sujeto percibiente. Por otro lado, el vínculo que une el resultado de la unión de los dos planos, de la expresión y del contenido, con el correspondiente referente implica un esfuerzo semiósico de bajo nivel, sobre todo y como ya hicimos mención, si el sujeto emisor recurre a factores paralingüísticos como el señalar al referente. Consideraciones finales Como es posible concluir, cada nueva estrategia está ligada indisolublemente a la anterior, a tal grado que es susceptible que se genere un bucle o procedimiento circular entre la última y la primera. Finalmente, por evidentes y elementales que parezcan los tres modelos cognitivos que hemos presentado, constituyen una herramienta teórica útil para explicar algunos fenómenos de la adquisición de una lengua, del funcionamiento de la semiosis y de la imposibilidad de separar los ambientes biológico y cultural en los que se desarrolla el ser humano. Los diferentes significados que les otorgamos a los elementos de la realidad, en general, y al de las palabras, en particular, parte de un acuerdo intersubjetivo (ver Apel, 2008, p. 71); a través de la semiosis, es que, como sujetos, unimos los procesos culturales con los biológicos en diferentes modelos cognitivos.

Notas: [1] Este trabajo se realizó bajo el marco del Proyecto 320702 “La semiosis entre redes culturales y procesos mentales. Modelos cognitivos y cultura”, Ciencia Básica y/o Ciencia de Frontera. Modalidad: Paradigmas y Controversias de la Ciencia 2022-Conacyt. [2] Consideramos dos tipos de percepción: aferente y eferente. En el primero, el objeto-estímulo está presente, en el segundo, el sujeto recurre a la memoria o a otros estados de la conciencia (alucinaciones, sueños, etc.). [3] Cada vez que nos refiramos a los conceptos ‘objeto’ o ‘elemento de la realidad/universo’, a menos que aclaremos lo contrario, estaremos considerando seres vivos (incluido el ser humano), objetos y/o eventos. La cosificación obedece únicamente al contacto cognitivo que, además, puede ser reversible. [4] Se ha encontrado que la percepción visual de palabras escritas o de números arábigos empieza a los 110 ms. (Dehaene, 2018, p. 79). [5] En forma general, la categorización perceptiva está vinculada a aspectos sensibles y la categorización conceptual a aspectos inteligibles (como el uso del lenguaje). Recomendamos González (2010, pp. 11-36) para una visión más amplia acerca de esta distinción. [6] Dehaene (2019, p. 91-111) ofrece varias evidencias de esta ineludible imbricación. [7] Todas las figuras presentadas en este trabajo fueron elaboradas por el autor. [8] Más adelante, precisaremos estos conceptos. [9] La traducción es nuestra. [10] La traducción es nuestra. [11] La generación de los signos y su concepto, a su vez, pueden entenderse, respectivamente, como la “segundidad” y la “terceridad” de Peirce (1994, pp. 143 y 144-145). Las tres nociones explican su signo triádico. [12] Para abundar a propósito de las emociones y su fuerte vínculo con la cognición, recomendamos Damasio 2010, 2015, 2018, 2019a y 2019b. [13] El hipocampo es una estructura cerebral que participa en procesos de memoria. [14] La traducción es nuestra. [15] Es ya sabido que no existe un área precisa para el lenguaje (Marcos-Ortega, 1999, pp. 270-272), se necesita la participación coordinada de varios núcleos y áreas cerebrales para llevar a cabo ese acto cognitivo. [16] En una nota a pie de página, Saussure aclara: “La imagen acústica es, por excelencia, la representación natural de la palabra, en cuanto hecho de lengua virtual, fuera de toda realización del habla” (2001, p. 91). [17] En realidad, Saussure no contemplaba los conceptos ‘plano de la expresión’ ni ‘plano del contenido’; en su lugar, recurría a los de ‘significante’ y ‘significado’ que, correspondientemente, equivalen a aquéllos dos. [18] Si seguimos a Eco (1999, p. 29), la comunicación puede ser con el mismo sujeto percibiente. [19] La noción no es necesariamente lingüística, pues, como ya hemos visto, antes de aprender a hablar, los neonatos ya se han hecho de aspectos significativos. Por otro lado, las personas sordomudas también son capaces de generar nociones sin el auxilio de una lengua. [20] Como se puede entender, para nosotros, “imagen acústica” no precisamente es la idea utilizada por Saussure (2001, p. 91-92), puesto que él se refería a aspectos estrictamente lingüísticos: el sonido mental de una palabra, su “huella psíquica”. De acuerdo con la tradición estoica, el significante o signo es físico (Beuchot, 2004, p. 17). Más adelante, cambiaremos el concepto ‘imagen’ por ‘modelo’. |

||||||||

|

Universidad de Guadalajara Departamento de Filosofía / Departamento de Letras |

|||||||