| |

En La madre del monstruo se encuentra una narrativa realista que refleja la problemática social y personal que vive la madre. De las características del realismo que Montes de Oca (1971) presenta, se puede decir que el cuento posee las siguientes:

-

Es narrado de forma impersonal, el escritor suprime su yo: El cuento está narrado en tercera persona.

-

Impasibilidad ante la realidad que copia: Se realiza una descripción cruda del cuerpo del monstruo. Aunque se trate de un niño, no hay sentimentalismo.

-

Es minucioso en el detalle. Se describen detalladamente el físico y el comportamiento del monstruo.

-

Trabajo en el idioma hasta expresar con fidelidad lo real: El autor hace uso de múltiples recursos literarios y lingüísticos para lograr una descripción que considera fidedigna.

-

Narrativa descriptiva.

-

Imitación fotográfica: Los primeros párrafos del texto hacen una descripción ambiental local que pareciera o una fotografía o una toma aérea cinematográfica en una secuencia: cielo-mar-horizonte-islote. La descripción del monstruo tiene características muy visuales y sonoras.

Además, a lo largo de toda la narración se hace presente la opinión de la sociedad, representada en el texto por los vecinos y los extranjeros. La opinión de la gente está presente a lo largo de la tragedia de la madre. El monstruo, su cuerpo y su comportamiento son permanentemente del interés de los vecinos y su opinión se va modificando a lo largo de la historia. Los hechos narrados se desarrollan en una isla italiana cercana a Nápoles, que podría ser la isla de Capri, donde se sabe que Gorki vivió exiliado (González y Bompiani, 1987). El cuento comienza con cinco párrafos de corta extensión que describen: el cielo, el mar, la bahía de Nápoles y el silencio. Aclara que “El silencio reina en el cielo, en el mar y en el alma” (Gorki, 1977, p. 12), como si la historia del monstruo y de su madre no sólo silenciara al ser humano que es testigo de la desgarradora historia, sino que es de tal magnitud la tragedia que silencia incluso a la naturaleza.

La figura del monstruo es la imagen central en el cuento que se analiza. Aunque el cuento se denomina La madre del monstruo, la mayor parte de la narración se enfoca en describir el cuerpo, características y acciones del monstruo. Este cuento fue escrito en 1912, antes del comienzo del realismo socialista, el cual surgió después de la revolución rusa (Alonso, 1979), sin embargo, Gorki, que ya era un exponente del realismo ruso del siglo XIX, rescata en este cuento la vida de las personas de clase baja y describe físicamente al monstruo de forma cruda y detallada, de su psiqué nunca se menciona nada. En el cuento, el monstruo es el otro anormal, monstruoso. Es visto con morbo y con lástima, genera miedo, repulsión y hasta desprecio. Motiva en su espectador desde llantos hasta manifestaciones religiosas como santiguarse y rezar.

Con respecto a la figura de la madre, que es la que le da el nombre al cuento, se puede decir que es una mujer que soporta estoicamente su obligación como madre del monstruo, percibiendo su maternidad como castigo divino que debía de soportar: “¡Ay! No sé de qué puedo ser culpable, pero se me castiga con crueldad” (Gorki, 1977, p. 14). Según el Diccionario Sopena de Literatura (1973), M. Gorki sufrió críticas a su obra por una “…excesiva idealización de la humanidad de los personajes” (p. 589), incluyendo la figura de la madre en su novela más exitosa La madre, maltratada y golpeada por su marido y “detenida, injuriada, pisoteada y maltratada” por la policía (p. 589). En este cuento se encuentra una madre castigada por el destino o la divinidad. Antes de comenzar el análisis del cuento monstruoso, se sintetiza brevemente la historia de la madre del monstruo, que es quien lo engendra, lo cuida y alimenta hasta su muerte.

La historia de la madre comienza cuando se casa con un pescador que un día sale a trabajar y nunca regresa; ella, para ese momento, ya estaba esperando a su hijo. Al principio, después de darlo a luz, guarda silencio sobre la deformidad de su hijo y lo oculta. Después, ella misma les mostraba a sus vecinos a su hijo y éstos le aconsejaron que lo llevara a un asilo, pero ella se negó y dijo: “Soy su madre. Yo lo traje al mundo y yo he de ganar el sustento para él” (Gorki, 1977, p. 14). Se negó a casarse por miedo a engendrar otro monstruo. Por muchos años, la madre alimentó a su hijo, el cual tenía un apetito voraz y desmedido a tal grado que “el monstruo comía todo el fruto del trabajo materno, la sangre, la vida de la desgraciada mujer.” (Gorki, 1977, p. 14). Finalmente, el monstruo, después de mucho tiempo, murió a causa de un hartazgo de comida. La madre se mantuvo junto a la caja que contenía el cadáver de su hijo, mirando de forma interrogativa a todos los que desfilaron frente al cuerpo. Siguió mirando así a la gente, hasta que terminó por olvidarlo todo. Tal cual es su final. Se trata de una madre sacrificada, trabajadora y responsable que carga con el peso de criar al monstruo y, a pesar de las vicisitudes, es fiel a su rol de madre.

Marco teórico metodológico

El objetivo de este artículo es detectar los mecanismos mediante los cuales se construye el cuerpo monstruoso, así como los textos semióticos que rigen dicha construcción. Edmond Cross (1986) define el texto semiótico como:

Cualquier texto semiótico se define a partir de la existencia de una relación correferencial progresivamente formulada por las reducciones semiológicas sucesivas. Aunque se puede teóricamente organizar en torno a un campo léxico o un campo semántico, en cada caso, sin embargo, esta relación constituye una polarización que va más allá de esas categorías, en la medida en que puede incluir unos signos indirectos cuyas connotaciones reactivas. (p. 181)

Por lo que se realiza un análisis textual semiótico, literario y gramatical para detectar: 1) Los recursos que se utilizan para ello, como lo son: el ocultamiento, la cosificación, la animalización, la derivación, la comparación, la hipérbole, y 2) La forma en que los textos semióticos rigen los mecanismos mencionados.

Primeramente, se realiza un análisis sobre el simbolismo de la figura del monstruo en el cuento para determinar cuál es la función que desempeña dicha figura en el texto. En segundo lugar, se realiza un análisis breve de la estructura secuencial y temporal del cuento para contextualizar la figura del monstruo en el espacio y tiempo. En tercer lugar, se describen los mecanismos por medio de los cuales se construye el cuerpo monstruoso en el cuento y finalmente se elabora una tabla cronológica de evolución de la figura del monstruo en el texto, pues, aunque se trata de un personaje que carece de factor psicológico, es dinámico y sufre cambios a lo largo del tiempo. Aunque tiene conducta, ésta se manifiesta de forma animal y no humana.

El simbolismo del monstruo y su función en el texto

Antes de describir los mecanismos de construcción del cuerpo monstruoso, es importante revisar el simbolismo del monstruo, para tratar de identificar su función en el texto. Según Chevalier y Gheerbrant (1995), el monstruo puede significar en nuestra cultura:

-

Un guardián del tesoro

-

Una señal de lo sagrado, pues vigila y cuida lo sagrado.

-

La figura central del rito del pasaje (devora lo viejo para que nazca la nuevo). También significa: La devoración definitiva para que el devorado entre al infierno.

-

Las fuerzas irracionales, lo caótico y también lo tenebroso (en la biblia). También evoca el tiempo anterior a la creación del mundo.

-

Símbolo de resurrección (traga al hombre para generar un nacimiento nuevo),

-

En el plano de la mente significa una imaginación exaltada y errónea, una deformación enfermiza, un funcionamiento malsano de la fuerza vital. Simbolizan una amenaza exterior o interior (psíquica).

En el caso del cuento que se analiza, la figura del monstruo posee características de la simbología señalada:

-

En el plano de la psiqué significa deformación enfermiza de la mente y del cuerpo: no razona y está deforme. Hay un funcionamiento malsano de la energía vital. Se percibe como una amenaza exterior. Está en el patio donde todos, al pasar, se horrorizan al verlo: “Todos los que pasaban por la calle y miraban hacia el patio, se detenían estupefactos, estremecidos, sin atinar a comprender que era aquello” (Gorki, 1977, p. 14). Se presenta un cuerpo disfuncional, pues le faltan ciertas capacidades como el raciocinio y el habla, así como la facultad de caminar y se exaltan en él acciones como la de alimentarse excesivamente.

-

Es una figura que devora todo, y esto, asusta a quien lo mira. Devora comida de una forma brutal: “Cuando estaba afuera, los vecinos, cansados del constante mugir del monstruo, corrían a meterle en la boca mendrugos, frutas, legumbres y cuanto comestible tenían a mano” (Gorki, 1977, p. 14). Además, se le percibe como un devorador y drenador de vida: “el monstruo comía todo el fruto del trabajo materno, la sangre, la vida de la desgraciada mujer.” (Gorki, 1977, p. 14), “Te va a comer viva” (Gorki, 1977, p. 14), en palabras de un vecino:

-Cuando veo esa bocaza que se lo traga todo, se me ocurre también que mi fuerza ha sido también devorada por algo, no sé qué, pero que se le parece mucho. Y pienso que todos nosotros vivimos y morimos para mantener parásitos. (Gorki, 1977, p. 15).

-

En el plano religioso se le percibe como un castigo divino que ni la Madona ni el sol, hacedor de milagros, pueden mitigar, según el texto. Representa lo caótico en su físico y en su conducta, y lo irracional su comportamiento animal y su incapacidad para hablar: “La gente se marchaba santiguándose y musitando una oración. Aquello les recordaba todos los dolores y desgracias que les había deparado la vida” (Gorki, 1977, p. 15).

-

También parece simbolizar al que devora lo viejo para que nazca la nuevo. La explicación es compleja pues entraña cuestiones políticas: La madre se niega a llevar al monstruo a la plaza pues no quería que los extranjeros lo vieran: “-Sería horrible que los extranjeros lo vieran, contestó la madre horrorizada- ¿Qué pensarían de nosotros?”. Sin embargo:

Cierto día ocurrió que unos extranjeros visitaban el pueblo y lo husmeaban todo, entraron en el patio y se fijaron en el monstruo, que estaba metido en su caja. La madre fue testigo de sus gestos de repugnancia y comprendió que hablaban con repulsión de su hijo. Pero lo que más sorprendió fueron ciertas palabras pronunciadas con acento de desprecio y animosidad y, también, de triunfo. (Gorki, 1977, p. 16).

-

Más adelante, la madre pediría a un adivino que le dijera qué significaban esas palabras proferidas por los extranjeros, a lo cual el adivino le respondió que significaban: “Italia muere antes que las demás naciones latinas” (Gorki, 1977, p. 16). La propuesta va en dos sentidos:

-

El monstruo es asociado a Italia como un símbolo de decadencia de la monarquía como forma de gobierno, pues Italia todavía está en ese régimen cuando Gorki escribe el cuento exiliado en la isla de Capri. De las significaciones culturales del monstruo que proponen Chevalier y Gheerbrant (1995), tal vez el monstruo asociado a Italia representa: Devorar lo viejo (la monarquía) para que surja lo nuevo (la república). No se debe dejar de lado que Gorki fue un instigador de la revolución rusa de 1905, antecesora de la de 1917, para derrocar al régimen zarista (González y Bompiani, 1987). A partir de 1925 da inicio como escritor a su actividad sustentadora del régimen socialista promocionando el realismo socialista. Lukács (1977) dice acerca del realismo socialista:

[...] el realismo socialista examina las cualidades del hombre, sus facultades, etc., en todo cuanto en ellas existe de voluntad y aptitud para crear esta nueva realidad positiva. La protesta contra lo viejo, contra el capitalismo – es decir, el principal lazo de unión entre el realismo crítico y la perspectiva socialista –, es en el realismo socialista un elemento subordinado a la orientación principal de esa amplia positividad. (p.114)

Como se puede observar, existía una protesta contra lo viejo e Italia es la heredera de la antigua Roma por un lado y, por el otro, aún era gobernada por la monarquía.

- También puede significar aquello que simplemente es devorado y muere. El texto mismo hace una asociación entre el monstruo y la muerte: “Los vecinos construyeron para el engendro una caja semejante a un ataúd; lo llenaron de vellones de lana, colocaron en ella al pequeño monstruo y los pusieron en un rincón del patio” (Gorki, p. 13). El monstruo vive todo el tiempo en esa caja-ataúd y en ella muere. “Italia muere antes que las demás naciones latinas” (Gorki, 1977, p. 16): Italia está en decadencia pues es la única de las naciones latinas que continúa, para ese momento, en la monarquía.

La estructura secuencial y espacio temporal del texto

Se realiza un análisis breve de la estructura secuencial y temporal del cuento para contextualizar la figura del monstruo en el espacio-tiempo. A. J Greimas (1993) en La semiótica del texto propone la división del texto en secuencias, que pueden definirse como unidades espaciotemporales temáticas. El cuento se puede dividir en 10 secuencias a las que se les atribuyó un nombre que describe, a grandes rasgos, el contenido de dicha secuencia, distinguiéndola como una unidad.

- Secuencia 1: Descripción del contexto natural y geográfico (plano panorámico)

- Secuencia 2: La presentación de la madre

Las secuencias 1 y 2 se dan en un PRESENTE (los verbos están en presente) en el que el monstruo ya no existe (está muerto) y su madre parece haber olvidado a su hijo y lo relacionado con él. Sin embargo, las marcas que su hijo dejó en su conducta siguen ahí (mirada fija y sombría, viste de negro). Se describe el entorno, la isla y se describe a la madre.

- Secuencia 3: El nacimiento del niño monstruo

- Secuencia 4: El niño monstruo se desarrolla.

- Secuencia 5: El pretendiente de la madre

- Secuencia 6: El niño monstruo crece.

- Secuencia 7: Opinión y consejos de los vecinos

Las secuencias 3, 4, 5, 6 y 7 pertenecen al PASADO y relatan la historia del monstruo en la casa-patio en la que vive, así como las acciones de la madre, y vecinos que suceden en vida del monstruo.

- Secuencia 8: Los extranjeros desprecian al monstruo.

Esta secuencia también pertenece al PASADO. Tiene lugar en el patío al que los vecinos y personas que pasan tiene acceso visual y físico. Los extranjeros desprecian con sus miradas y palabras al monstruo. Profieren palabras negativas hacia Italia y las interpreta un adivino.

- Secuencia 9: La muerte del monstruo

La secuencia 9 transcurre en el PASADO. Tiene lugar en el patio. En ella tienen lugar la muerte del monstruo y una especie de funeral: el cuerpo del monstruo está dentro de su caja-ataúd, su madre vela junto a él y los vecinos desfilan frente a ellos.

- Secuencia 10: El olvido de la madre

La secuencia 10 es muy corta y también forma parte del pasado: habla de cómo poco a poco la madre olvida todo (incluyendo al monstruo).

La construcción de la figura del monstruo

Para la construcción de la figura del monstruo en el cuento La madre del monstruo de Máximo Gorki se utilizan dos tipos de mecanismos:

- Los mecanismos que construyen el estado y la conducta del monstruo.

- Los mecanismos que construyen el cuerpo del monstruo.

Estos mecanismos consisten en:

- Mecanismos de proceso: como el ocultamiento, la animalización, la cosificación, implicando estos dos últimos la deshumanización, que se aborda en ambas.

- Mecanismos de acción: Acciones del monstruo como el movimiento, el ruido y la devoración. El movimiento está asociado a partes del cuerpo que no se mueven y a movimientos exagerados. El ruido se asocia con sonidos no humanos o animales, la mudez y ruidos físicos. La devoración implica una alimentación fuera de los patrones humanos tanto en forma como en cantidad.

- Mecanismo gramatical: Como la derivación morfológica por medio de sufijos afectivos: despectivos, aumentativos y diminutivos. No modifican el concepto o significado base, pero agregan un componente que revela actitudes del hablante hacia aquello de lo que habla.

- Mecanismos retóricos: Que son figuras retóricas como la comparación y la hipérbole.

Todos estos mecanismos constituyen una sistemática en el texto, es decir, no se presentan de manera única y aislada, sino que se repiten a lo largo del texto cumpliendo una función específica. Detrás de cada mecanismo hay un texto semiótico que lo configura como se expondrá a continuación.

El ocultamiento como mecanismo que construyen la figura del monstruo

Este mecanismo se soporta en los textos semióticos ocultación vs revelación /exhibición, y dentro vs afuera. El ocultamiento, en el cuento, es invisibilización, estar apartado, escondido de la mirada del otro. El cuerpo monstruoso debe ser percibido, en este caso visualmente, para despertar el horror, la lástima y el desprecio en quien lo mira y para evitarlo se le esconde, se oculta, pues no puede suscitar nada si no es descubierto por el otro.

En el cuento de Gorki (1977), la primera reacción que tiene la madre después de que nace su hijo monstruo es ocultarlo:

- “Apenas nació el niño, ella procuró mantenerlo oculto de la gente” (p.13).

- “Nunca la vieron con él en la calle, al sol, para glorificarse con su hijo, como suelen hacerlo todas las madres” (p.13).

- “El niño había nacido contrahecho y esa era la causa de la pesadumbre de la madre y el motivo de que lo ocultase a la gente” (p.13)

- “…lo tenía envuelto en harapos en un rincón de su choza”. (p. 13)

La madre oculta a su hijo porque “[...] las mutaciones, las personas deformes, la bestialidad y lo sobrenatural, el ocultamiento y la destrucción violenta de ser humano son identificadas con el horror” (González, 2018). La monstruosidad genera horror, ocultar evita el horror.

De hecho, fue idea de los vecinos, y no de su madre, que el niño no fuera privado del sol. Son los vecinos (como sujeto colectivo) quienes le construyen una caja y lo ponen en un rincón del patio, con esta acción se acaba el ocultamiento, el monstruo queda a la vista de todos los vecinos diariamente. El monstruo se convierte en objeto de la mirada pública. La mirada descubre, visibiliza y focaliza. A partir de ese momento, los otros podrán visibilizar el desarrollo del monstruo, su crecimiento.

El texto semiótico ocultación/revelación u ocultación/exhibición se organiza en torno a los campos léxicos siguientes:

| Ocultación |

vs |

Revelación/Exhibición |

Ocultar |

|

Sacar (al patio) |

Envolver |

|

Advertir/Enterarse |

“No ver” |

|

Ver |

Sin embargo, a más crece el monstruo, la lástima de los otros se va transformando en horror: “Todos los que pasaban por la calle y miraban hacia el patio, se detenían estupefactos, estremecidos sin atinar a comprender que era aquello” (Gorki, 1977, p. 14).

El texto semiótico dentro vs afuera explica la oposición entre la choza, donde el monstruo bebé estaba oculto envuelto en harapos y el patio, un lugar donde cualquiera puede ingresar y ver lo que hay ahí. Dentro (choza) se da la ocultación, afuera (patio) la exhibición. Afuera está el sol, pero también la mirada de los vecinos y de las personas que pasan por la calle. El mismo sujeto colectivo (los vecinos) que ubican al monstruo afuera (en el patio) parecieran exhibirlo para horrorizarse al verlo.

El ruido como mecanismo que construyen la figura del monstruo

El texto semiótico ruido vs idioma/lengua es otro texto semiótico que rige un mecanismo de construcción del cuerpo monstruoso: el ruido. El monstruo no habla, quitarle esa capacidad es una forma de deshumanizarlo. Por el contrario, se le asocia a ruidos que hacen los animales. Pero este mecanismo va más allá de la animalización, pues el impacto del ruido se asocia a la mudez del monstruo y a que hay ruidos asociados a ciertas acciones. El monstruo:

- No tiene la capacidad del habla: “Era mudo” (Gorki, 1977, p. 14)

- Muge como una vaca. El lenguaje que maneja semeja el de un animal y no el de un ser humano: “abría el hocico y empezaba a dar unos mugidos roncos” (Gorki, 1977, p. 14), “su mugido se hizo persistente” (Gorki, 1977, p. 14), “constante mugir del monstruo” (Gorki, 1977, p. 14), “mugir con acento imperativo” (Gorki, 1977, p. 15).

- Hace ruido al comer: “mascaba con gran ruido” (Gorki, 1977, p. 15).

- Hace ruidos desagradables: “sorbiéndose los mocos” (Gorki, 1977, p. 15)

El movimiento como mecanismo que construyen la figura del monstruo

El texto semiótico movimiento vs quietud es otro texto semiótico que rige un mecanismo de construcción del cuerpo monstruoso. El movimiento se asocia a lo monstruoso y la quietud o inmovilidad, a lo humano. Los movimientos que se presentan están en cabeza y cara, y son los siguientes:

- No deshumaniza al monstruo, pero le quita la cordura: “menear como un loco la cabezota” (Gorki, 1977, p. 14)

- No es normal que una nariz vibre o se mueva involuntariamente: “La gran nariz, achatada, vibraba” (Gorki, 1977, p. 15).

- Los ojos se convierten en mancha, no hay mirada: “los ojos se le movían hasta fundirse en una mancha turbia” (Gorki, 1977, p. 15).

- El rostro está en un perpetuo movimiento que se asocia a la muerte: “la pálida faz, cuyas contracciones semejaban las de la agonía” (Gorki, 1977, p. 15).

La devoración como mecanismo que construyen la figura del monstruo

La acción de devorar, que ya se había mencionado en la simbología, también es un mecanismo de construcción del cuerpo monstruoso, lo sustentan los textos semióticos: comer vs devorar, apetito vs glotonería, saciable vs insaciable. El comer, el apetito y lo saciable se asocian a lo humano y devorar, la glotonería y lo insaciable se asocian al monstruo. También, se trata de un recurso que deshumaniza al niño. La RAE (2014) dice que “devorar” es 1) Comer su presa el animal y 2) Comer algo con ansia y apresuradamente. Ambos significados se asocian al monstruo en el cuento:

- “insaciable glotonería” (Gorki, 1977, p. 14).

- “cuando alguien comía cerca o cuando olía alimento, abría el hocico y empezaba a dar mugidos roncos” (Gorki, 1977, p. 14).

- “Cuando estaba fuera, los vecinos, cansados del constante mugir del monstruo, corrían a meterle en la boca mendrugos, frutas, legumbres y cuanto comestible tenían a la mano” (Gorki, 1977, p. 14).

- “Te va a comer viva” (Gorki, 1977, p. 14).

- “llenando aquella boca sin fondo que engullía sin cesar” (Gorki, 1977, p. 14).

- “comía todo” (Gorki, 1977, p. 14).

Este alimentarse insaciablemente convierte un acto de supervivencia, una necesidad básica como comer, en algo grotesco, que espanta y horroriza a quienes observan al monstruo.

La derivación como mecanismo de construcción del cuerpo monstruoso

En la primera descripción que se hace del monstruo (cuando es un niño pequeño), se lo dota de tres elementos corporales: una cabezota, los inmensos ojos inmóviles y cara amarillenta, que eran lo que durante mucho tiempo sólo pudieron ver los vecinos. Hasta ese momento los vecinos ignoraban que había nacido contrahecho. Pero en esta descripción inicial hay un indicio del cuerpo monstruoso en el manejo del aumentativo en el sustantivo cabezota, la adjetivación de cada sustantivo que nombra una parte del cuerpo y el sufijo despectivo del adjetivo “amarillenta”. Los vecinos sólo habían podido ver la cabeza y cara del niño, ignoraban el resto de la constitución física, la cual sí había visto su madre y eso la tornó taciturna, con el ceño fruncido y la mirada extraña. A cada siguiente descripción, el cuerpo del niño se aleja más de lo humano y se acerca más a lo animal y finalmente a la cosa.[1]

Los textos semióticos en los cuales se sustentan los mecanismos de derivación son aprecio vs desprecio, normal/estándar vs grande y normal/estándar vs pequeño. Tanto la palabra “aprecio” como “desprecio” pertenecen a un discurso mercantilista cosificante. Las dos palabras son derivadas de la palabra “precio”. Se trata de dos metáforas mediante las cuales “poner precio” y “negar o quitar precio” se definen la estima y la nula estima. Sin embargo, despreciar, va más allá de desvalorizar algo o a alguien, sino que implica rechazar e inferiorizar. El desprecio en el texto se manifiesta morfológicamente por medio de la derivación afectiva, la cual “es el proceso mediante el cual se añade a un radical sufijo que revelan la actitud del hablante hacia el concepto indicado por aquel.” (Penny, 2006, p. 319). Esta derivación afectiva orientada al desprecio se manifiesta por medio de los sufijos despectivos, que tienen una función peyorativa.

Por otro lado, están los sufijos diminutivos y aumentativos que aportan un rasgo de significación como “pequeñez” o de “gran tamaño” (Penny, 2006, p. 319). En el texto lo anormal y lo monstruoso también están definidos a partir la diferencia de tamaño con respecto al estándar o aquello que está dentro de los límites de la normalidad. A continuación, se presentan las características del cuerpo monstruoso en las que se presentan sufijos aumentativos, diminutivos y despectivos:

La cabezota (aumentativo)

Cara amarillenta (despectivo)

Cuello delgaducho (despectivo)

Unos bracitos (diminutivos)

Una cabezota enorme (aumentativo)

La ávida bocaza (despectivo)

El amarillento rostro (despectivo)

Aquel horripilante mascarón (aumentativo)

Otras partes del cuerpo del monstruo se verán afectadas en su tamaño por medio de la hipérbole que se verá más adelante. Como se pudo observar, además del desprecio, lo más pequeño de lo normal y lo más grande de lo normal se utilizan para construir el cuerpo monstruoso.

La animalización como mecanismo de construcción del cuerpo monstruoso

Este mecanismo se rige por el texto semiótico lo humano vs lo animal. El mecanismo de la animalización puede ser definido con base en Diego Andueza (2017) como un mecanismo de deshumanización. En este cuento, la animalización se utiliza como un mecanismo a partir del cual se configura el cuerpo monstruoso. La configuración del cuerpo monstruoso tiene diversas etapas dentro de la historia y las descripciones físicas indican, por una serie de comparaciones que se van presentando, una serie de transformaciones a través de lo animal. El niño va adquiriendo una configuración que ya no es solo humana, sino también animal. Se verá cómo el monstruo, gradualmente, se hace más animal. Aquí se presentan en orden de aparición los elementos animalizantes:

Aleta de pez (brazo)à agudos dientes à hocico à mugidoà dientes carnicerosà lengua de víboraà lagartija (mano)

Animalización del cuerpo: Las extremidades superiores e inferiores del monstruo son asemejadas a las aletas de un pez: “Tenía este unas piernas y unos bracitos en extremo cortos, como aletas[2] de pez” (Gorki, 1977, p. 13), lo cual explica también el hecho de que el niño no pueda caminar y permanezca siempre metido en el cajón. También se le compara con un reptil: “…la mano diminuta y breve como la patita de una lagartija” y “lengua de víbora” (Gorki, 1977, p. 15), lo cual no le impedía tomar trozos de comida con la mano. Se menciona que “En la boca surgieron dos hileras de agudos dientes” (Gorki, 1977, p. 14), en este caso, existe una apelación al conocimiento del mundo, en el que es sabido que los seres humanos no tienen dientes con forma aguda. Esta cualidad se acerca más a una cualidad de los animales marinos, tales como el tiburón. Así, esta descripción encuentra relación semántica con la comparación hecha anteriormente con el pez. Por último, existen otras partes del cuento en las que aparece la descripción de aspectos físicos como propios de animales, comparaciones con animales y comportamientos configurados mediante lo animal, tal como muestran estas citas: “Los labios, al moverse, dejaban al descubierto unos dientes carniceros” (Gorki, 1977, p. 15), como los de un mamífero carnicero, el cual caza a otros animales para comer.

Animalización del comportamiento: Se menciona que el niño era mudo, por lo que “…cuando alguien comía cerca o cuando olía alimento, abría el hocico y empezaba a dar mugidos roncos” (Gorki, 1977, p. 14). En este fragmento es notable la desaparición de la voz del niño, ya que no le es posible articular ni comunicar nada con palabras. La animalización toma un aspecto muy complejo en este punto, ya que por extensión y asociación se sugiere que el comportamiento que tiene el niño cuando tiene comida cerca es similar al de un animal, como si esta cualidad fuera típica de los animales. Al mismo tiempo, ya que el niño es mudo, caracterizarlo como animal justifica el hecho de que no pueda hablar, ya que es una cualidad de los animales. Por último, es claro que la utilización de palabras que remiten a lo animal, como “hocico” y “mugido”, hace que el comportamiento del niño lo acerque conceptualmente a un animal. Así pues, los rasgos físicos y de conducta referidos anteriormente concretizan, en el monstruo, el comportamiento animal que este tiene ante la comida.

El aspecto de la alimentación es un proceso que se repite en el cuento. Este fragmento deja clara la relación entre la alimentación y lo animal: “Comía más, cada día más; su mugido se hizo persistente” (Gorki, 1977, p. 14). Este mugido remite a la cita anterior, en el que este sonido se comienza a entender como una señal de exigencia de alimento del niño. En otras palabras, el mugido se convierte en la única posible voz con un solo mensaje, a través de la cual solo es posible entender que el niño quiere comer. Este hecho se remarca cuando se menciona que “…la pobre madre estuvo llenando aquella boca sin fondo que engullía sin cesar” (Gorki, 1977, p. 14). En esta cita la animalización se ve presente en el verbo “engullir”, el cual es definido por Martín Alonso (1988) en la Enciclopedia del idioma como “Tragar atropelladamente y sin mascar la comida” (p. 1721), comportamiento o acción que se asocia social y culturalmente a los animales que no mastican, sino que simplemente tragan. El monstruo come en una cantidad exagerada, que lo torna más monstruoso, lo cual se hace notar en expresiones como “comía todo" (Gorki, 1977, p. 14), “aquella boca sin fondo” (Gorki, 1977, p. 14). Es notable cómo se animaliza totalmente la acción de comer: desde pedir comida (mugir) hasta la boca, dientes y lengua.

No puede dejarse de lado, por otra parte, que en la mayoría de los fragmentos citados existe presencia de sustantivos y acciones que se utilizan solo para referir a lo humano, por un lado, y a lo animal, por otro. Es decir, en los fragmentos en los que se describe un aspecto físico o comportamiento a través de vocabulario que refiere únicamente a los seres humanos, también se combina con vocabulario que suele utilizarse para referir a aspectos de lo animal. En palabras de Isabel Echavarría (2003) se está ante el uso de vocabulario a través del cual se animaliza al ser humano al basarse en la metáfora conceptual LAS PERSONAS SON ANIMALES, ya que existe un uso de lo animal para construir un cuerpo que se quiere configurar como monstruoso.

Para entender esta relación entre lo humano y lo animal, Matías Ayala (2018) menciona que lo humano, para ser comprendido, suele complementarse con los conceptos de los animales, los autómatas y los espectros, categorías que desde una visión cultural completan la percepción sobre lo humano, sin embargo:

También se suele pensar que ellos no son fundamentales, que exceden a la definición tradicional de lo humano. Lo humano es lo que, por definición, no es animal. Ellos son un exceso que se puede desechar cuando se piensa lo esencial de lo humano (el espíritu, la conciencia, el lenguaje) (Ayala, 2018, p. 13).

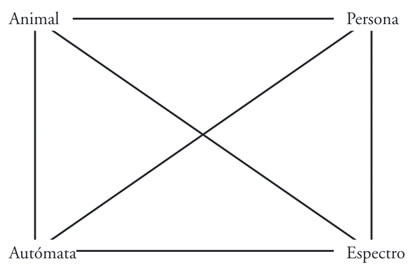

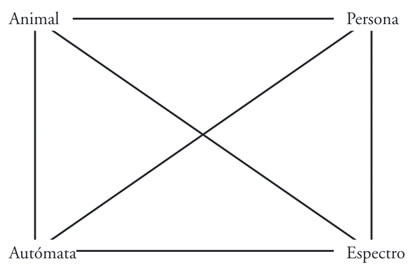

Bajo esta reflexión, en el cuento de Máximo Gorki se encuentra la concepción sobre lo animal, en la que lo animal excede lo humano, convirtiéndolo en un monstruo. Según el cuadrado semiótico propuesto por Ayala (2018), pueden existir relaciones y oposiciones entre lo humano, lo animal, los autómatas y los espectros (Ver imagen 1):

Imagen 1. Cuadrado semiótico. Persona, animal, autómata, espectro.

Fuente: Ayala, 2018, p. 14.

En este cuadrado semiótico se podría ubicar al monstruo en el punto medio entre lo animal y lo humano, pues el monstruo es presentado en este cuento mediante el uso continuo de descripciones que combinan aspectos humanos y aspectos animales, lo cual hace que su corporalidad exceda los rasgos que se suelen considerar normales, típicos o característicos de lo humano.

Esta doble configuración humano-animal, que da como resultado un cuerpo monstruoso, convierte al niño no solo en un ser anormal en términos naturales sino también en términos sociales, ya que según Foucault (2000) en su libro Los anormales:

La noción de monstruo es esencialmente una noción jurídica – jurídica en el sentido amplio del término […] porque lo que define al monstruo es el hecho de que, en su existencia misma y su forma, no solo es la violación de las leyes de la sociedad, sino también de las leyes de la naturaleza – (p. 61).

En este sentido, el cuerpo del niño se vuelve monstruoso no solo por su combinación de aspectos humanos y animales, sino también porque social y culturalmente la combinación de estos elementos es visto como algo extraño o anormal y por ende puede considerarse monstruoso. En el cuento es posible ver cómo esta transgresión corporal a las leyes naturales se traslapa a lo social y, en términos de la ley religiosa, el hecho de que tener un hijo monstruo sea considerado un castigo, como sucede con la madre del monstruo en este cuento.

Se ha podido observar, hasta este punto, que la descripción del niño tiene distintas etapas. En un primer momento el niño sigue siendo descrito como niño, pero, conforme avanza el cuento, las descripciones van utilizando diversos mecanismos, entre los cuales se presenta la animalización, para configurar lo monstruoso a través de la combinación de aspectos humanos y animales.

Así pues, según lo expuesto hasta ahora, puede observarse que la animalización es uno de los mecanismos principales a través del cual se configura lo monstruoso, ya que este agrega no solo aspectos físicos animales, sino también conductuales, haciendo que el niño se convierta en un monstruo mediante el recurso de acercarlo a lo animal.

La cosificación como mecanismo de construcción del cuerpo montruoso

Otra de las formas de construir lo monstruoso en el cuento es cosificar a un ser humano. El texto semiótico que rige este mecanismo es humano vs objeto-cosa. Para Hernández (2016), "…el cosificar es lo opuesto al reconocimiento de la alteridad" (p. 240). Se le niega al monstruo ser considerado como ese otro, como un ser humano. Se degrada progresivamente entre lo animal y la cosa.

El proceso de cosificación del niño para convertirlo en monstruo se da principalmente por medio de la comparación y de la analogía con objetos. A continuación, se presentan citas del cuento (Gorki, 1977), en las que se resaltan en negritas los elementos cosificantes:

- Su cabeza se compara, por forma, con una cosa esférica: una bola, la más genérica de los objetos esféricos: “…la cabeza hinchada como una bola”. (p. 13).

- El verbo hendir significa rajar, cortar, como si la sonrisa fuera un objeto punzocortante que cortara la boca, la cual, por analogía, sería un objeto sólido: “…boca hendida por una sonrisa inexpresiva” (p. 13).

- La boca se percibe como un objeto que se puede llenar, como una caja o un barril que no tienen fondo: “…la pobre madre estuvo llenando aquella boca sin fondo” (p. 14).

- Una vez más la cabeza es asemejada a una cosa esférica, un globo, por forma: “La cabeza, cada vez más desarrollada, era horrible. Semejaba un globo”. (p. 14)

- Se puede observar cómo el monstruo es referido en el texto con un pronombre demostrativo neutro en tercera persona, deja de ser un “aquel” para convertirse en un “aquello”: “Todos los que pasaban por la calle y miraban hacia el patio, se detenían estupefactos, estremecidos sin atinar a comprender qué era aquello.” (p. 14), “Aquello les recordaba todos los dolores y desgracias que les había deparado la vida” (p.15).

- Su cara se denomina con la palabra “mascarón” que es un rostro o cara artificial y grande, análoga a la humana, pero no humana. Su escasa cabellera se deshumaniza también, se describe como “manojo”, que es un haz de cosas finas y largas: “Aquel horripilante mascarón estaba rematado por un manojo de pelos negros y rizados como los de un africano” (p. 15).

- Sus ojos se asemejan a algo que llegara a punto de fundición, como un metal o cera o piedra, a partir de un movimiento muy rápido. Los movimientos del monstruo, en general, son un mecanismo más de la construcción del cuerpo monstruoso: “…los ojos se le movían hasta fundirse en una mancha turbia y sin fondo sobre la pálida faz” (p. 15).

El texto semiótico humano vs objeto-cosa se sustenta, por tanto, en el siguiente campo léxico:

humano |

vs |

objeto-cosa |

cabeza |

|

globo-bola |

boca |

|

barril-caja |

sonrisa |

|

objeto punzo cortante |

él |

|

aquello |

cabellera |

|

manojo |

rostro |

|

mascarón |

ojos |

|

metal-cera-piedra |

Se puede observar cómo la cosificación constituye una sistemática a lo largo del texto para deshumanizar al niño al describir su cuerpo. Se presenta una gradación de deshumanización desde que el monstruo es niño y se ignoraba que había nacido contrahecho hasta que crece, tal como muestra la Tabla 1:

Tabla 1. Proceso de deshumanización.

Humano à |

Animalización à |

Cosificación |

Sólo se conocen su cabeza y rostro que ya presentan ciertos indicios de anormalidad o rareza, pero se concibe como humano. |

Se le deshumaniza comparando las partes del cuerpo y sus acciones con las de un animal. |

Se le deshumaniza comparando las partes de su cuerpo con objetos y refiriendo su ser por medio de un adjetivo demostrativo neutro en tercera persona “aquello”. |

Fuente: Elaboración propia.

La Chica (2015) afirma que "Cuando la despersonalización de un ser humano no implica la muerte biológica del cuerpo, sino que se lo retiene en vida aniquilando todo lo demás, no está produciendo otra cosa que la animalización y/o la cosificación del cuerpo que resta" (p. 106), y es lo que sucede en el texto, el monstruo que se despersonaliza a tal punto que nunca se le dio un nombre, ni siquiera un apodo. A partir de que se descubre que es anormal, es llamado el pequeño monstruo, el monstruo, el engendro.

La hipérbole como mecanismo de construcción del cuerpo monstruoso

La hipérbole o exageración es una figura retórica que exagera o magnifica el verdadero concepto de las cosas aumentándolas o disminuyéndolas (Montes de Oca, 1971). Los textos semióticos que rigen este mecanismo son lo normal vs lo exagerado, donde lo normal se asocia a lo humano y lo exagerado a lo monstruoso. En el texto, la hipérbole tiene la intención y la función de construir al monstruo y el cuerpo monstruoso. En Gorki (1977), lo monstruoso se construye combinando aumentativos y diminutivos, maximizando y disminuyendo el tamaño de las partes del cuerpo para hacerlos anormales[3]:

- Se minimizan los brazos y las piernas, las primeras con un doble recurso como derivación (-ito) y especificación (“en extremo cortos”): “…tenía unas piernas y unos bracitos en extremo cortos, como aletas de pez” (p. 13).

- Se magnifica el apetito y el tamaño de la boca. “…la ávida bocaza” (p. 14).

- Se magnifica el tamaño de la cabeza del monstruo por medio de dos recursos como la derivación (-ota) y la especificación (“enorme”): “Una cabezota enorme” (p. 13).

- Se exagera a mayor grado el tamaño de los ojos: “…inmensos ojos inmóviles” (p. 13), “…los ojos mates, desencajados, casi salían de las órbitas” (p. 15).

- Se minimiza el tamaño del cuello: “…la cabeza […] se sostenía a duras penas sobre el cuello delgaducho y endeble” (p. 13).

- Ambas palabras exageran el exceso de apetito: “…insaciable glotonería” (p.14).

- Se exageran el apetito del monstruo y las acciones de los vecinos para calmar su hambre: “…los vecinos, cansados del constante mugir del monstruo, corrían a meterle en la boca mendrugos, frutas y legumbres y cuanto comestible tenían a la mano” (p. 14).

- Se exagera el apetito del monstruo magnificándolo y hasta el punto de vampirizarlo: “Te va a comer viva le decían a la madre” (p. 14), “El monstruo comía todo el fruto del trabajo materno, la sangre, la vida de la desgraciada mujer” (p. 14).

- Se sobre exagera el tamaño de la cabeza magnificándolo, como si se comparara con el tamaño de las casas: “Semejaba un globo a punto de desprenderse del atrofiado cuello para elevarse por el aire, tras haber topado con las esquinas de las casas” (p. 14).

- Se exagera el tamaño de las orejas maximizándolo: “…a cada lado del globo surgían dos desmesuradas orejas que parecían tener vida propia e independiente” (p. 15).

Los campos léxicos asociados al texto semiótico que rige este mecanismo se presentan a continuación:

lo normal |

vs |

lo exagerado |

brazos |

|

bracitos en extremo cortos |

piernas |

|

piernas en extremo cortas |

boca |

|

ávida bocaza |

cabeza |

|

cabezota enorme, un globo a punto de desprenderse |

ojos |

|

inmensos ojos que casi salían de las órbitas |

cuello |

|

cuello delgaducho y endeble |

apetito |

|

insaciable glotonería |

orejas |

|

desmesuradas orejas que parecían tener vida propia |

La hipérbole es una figura “que consiste en aumentar o disminuir excesivamente la verdad de lo que se dice” (Fernández, 2007) y que tiene la función de acentuar y exagerar lo pequeño y lo grande, de tal manera que las partes del cuerpo monstruoso sobresalen aún más del tamaño normal o estándar. Esta exageración, al igual que los otros mecanismos, deshumaniza al niño y lo convierte en monstruo.

La comparación como mecanismo de construcción del cuerpo monstruoso

La imagen o comparación o símil es una figura de pensamiento de tipo descriptivo que para hacer más plástico un hecho real lo compara con otro que tiene las mismas cualidades en mayor grado (Montes de Oca, 1971). En Gorki (1977) se presentan las siguientes comparaciones para construir el cuerpo monstruoso[4]:

- Se compara con un animal (pez): “…tenía unas piernas y unos bracitos en extremo cortos, como aletas de pez” (p. 13).

- Se compara con un objeto esférico: “…la cabeza, hinchada como una bola” (p. 13) y “Semejaba un globo a punto de desprenderse del atrofiado cuello para elevarse por el aire” (p. 14).

- Se compara con un animal (lagartija): “…la mano diminuta y breve como la patita de una lagartija” (p. 15)

- Se compara con un insano mental o con un demente: “…empezaba […] a menear como un loco la cabezota” (p. 14)

- Se compara con una persona: “…pelos negros y rizados como los de un africano” (p. 15). Esta comparación tiene un aspecto racista.

Se puede observar como las comparaciones deshumanizan al niño, excepto una que manifiesta racismo donde lo rizado y lo negro del cabello se manejan como elementos de degradación, a pesar de que se le compara con otro ser humano. Este mecanismo se rige por el texto semiótico lo humano vs lo no humano: Por medio de la comparación del monstruo con elementos no humanos como animales y cosas. También se rige por el texto semiótico cordura vs locura: La locura se asocia a lo monstruoso. Finalmente, también se rige por el texto semiótico blanco vs negro, por el color de piel y características físicas como el cabello.

La evolución del cuerpo monstruoso en el cuento: etapas

Para terminar, se presenta una tabla de evolución del cuerpo monstruoso a lo largo del texto. En el cuento de Gorki (1977), el cuerpo monstruoso del hijo cambia con el tiempo, se desarrolla. La monstruosidad del cuerpo y de su conducta aumenta con el pasar del tiempo. Nunca se explicita su verdadera edad, solo se menciona sucesivamente que los años pasan. Es imposible determinar con exactitud a qué edad corresponde cada descripción, pero esto solo recalca la naturaleza monstruosa. Al catalogarse como monstruo deja de tener edad, esta indeterminación es parte de lo monstruoso, pero las etapas de la vida se pueden deducir parcialmente, tal como muestra la Tabla 2:

Tabla 2. Etapas de evolución del cuerpo monstruoso. Descripciones

ETAPA |

DESCRIPCIÓN DEL CUERPO MONSTRUOSO |

DESCRIPCIÓN 1:

Nacimiento: El niño nace.

Temporalidad: “Apenas el niño nació, ella procuró mantenerlo siempre oculto” (Gorki, 1977, p. 13). |

- No hay descripción. Hay un vacío de información sobre el niño. El cuerpo es ocultado al lector y a los vecinos en el cuento. Lo único que se puede ver es que “…lo tenía envuelto en harapos, en un rincón de su choza” (Gorki, 1977, p. 13). Lo envuelve para ocultarlo de la vista de los demás.

|

DESCRIPCIÓN 2:

Segunda etapa: El monstruo es niño pequeño que puede estar erguido y es capaz de sostener la cabeza.

Temporalidad: “Durante mucho tiempo ningún vecino pudo ver del niño más que…” (Gorki, 1977, 13).

Aún no se le califica como monstruo. La gente ignoraba que el niño había nacido deforme. |

- Cabezota

- Inmensos ojos inmóviles

- Cara amarillenta

|

DESCRIPCIÓN 3:

Tercera etapa: El monstruo es un niño pequeño.

Temporalidad: “No pasó mucho tiempo sin que todos se enteraran de su desgracia” (Gorki, 1977, p. 13).

Se presenta cuando los vecinos se dan cuenta de que el niño nació deforme. |

El niño había nacido contrahecho:

- Unas piernas y unos bracitos en extremo cortos, como aletas de pez

- La cabeza, hinchada como una bola

- El cuello delgaducho y endeble

- El rostro estaba todo surcado de arrugas.

- Ojos turbios

- Boca hendida por una sonrisa inexpresiva

|

DESCRIPCIÓN 4:

Cuarta etapa: El monstruo es un niño.

Temporalidad: “Pero fue transcurriendo el tiempo y el monstruo seguía siéndolo” (Gorki, 1977, p. 13). |

- Era mudo

- Una cabezota enorme

- Un largo tronco

- Unos atrofiados muñones

- Su sonrisa iba adquiriendo una expresión de insaciable glotonería.

- Boca

- Dos hileras de agudos dientes

- Cortos y deformes brazos

- El blanco mate de los ojos se le cubría de venillas sanguinolentas.

ACCIONES DEL MONSTRUO EN ESTA ETAPA:

- Tomar los trozos de pan y llevarlos a la ávida bocaza.

- Abrir el hocico, dar mugidos roncos y menear la cabezota (cuando alguien comía o cuando olía alimento).

- Comer mucho.

|

DESCRIPCIÓN 5

Quinta etapa: El monstruo es un niño mayor (posiblemente adolescente).

Temporalidad: “Durante muchos años, la pobre madre estuvo llenando aquella boca sin fondo que engullía sin cesar” (Gorki, 1977, p. 14). |

- Cabeza, cada vez más desarrollada, horrible.

- Atrofiado cuello

- Amarillento rostro, surcado de arrugas

- Pómulos salientes

- Ojos mates, desencajados, casi salían de las órbitas.

- Gran nariz, achatada, vibraba y se estremecía.

- Boca enrojecida

- Delgada lengua de víbora

- Labios

- Dientes carniceros

- Dos desmesuradas orejas que parecían tener vida propia e independiente.

- Horripilante mascarón (su cara)

- Un manojo de pelos negros y rizados

- Mano diminuta y breve como la patita de una lagartija

ACCIONES DEL MONSTRUO EN ESTA ETAPA:

- Siempre traía un pedazo de cualquier cosa comestible en la mano.

- Si tenía hambre, alargaba el cuello para mugir con acento imperativo.

|

DESCRIPCIÓN 6:

Sexta etapa: La muerte del monstruo (adolescente o adulto). “Al día siguiente, a consecuencia de un hartazgo, su hijo murió entre convulsiones” (Gorki, 1977, p 16). |

“La madre se sentó en el patio, junto a la caja, con las manos cruzadas sobre aquella cabeza inerte […] Fijaba la mirada interrogante en cada uno de los que desfilaban ante el cadáver” (Gorki, 1977, p 16).

|

Fuente: Elaboración propia, basada en el texto La madre del monstruo (Gorki, 1977).

La Tabla 2 permite percibir en su completitud la apariencia del cuerpo monstruoso, su evolución y la asociación del cuerpo a conductas determinadas en cada etapa.

Conclusiones

En el presente trabajo se demostró que el ocultamiento, el ruido, el movimiento, la devoración, la cosificación, la animalización, la derivación, la hipérbole y la comparación son mecanismos que pueden ser utilizados para deshumanizar y para construir el cuerpo monstruoso. Socialmente se producen y se organizan imágenes y deseos que se identifican con lo humano, construyendo, por medio de la exclusión y de la desigualdad, los mecanismos por los cuales ciertos grupos son despojados de la humanidad (Ruiz, 2016). En el texto, la monstruosidad se construye con la suma: cuerpo + conducta - racionalidad. Es construida por la voz y la mirada narrativa. Según Ruiz (2016) “Cada cultura logra demarcar los límites de lo que considera humano en contraposición de lo que no es” (p. 2), como lo son en este caso lo animal y la cosa.

En el cuento, la mirada del otro pertenece a los vecinos, a la gente que pasa por la calle, a los extranjeros y hasta a la propia madre (para quien, a pesar de todo, el monstruo seguirá siendo su hijo hasta el final). Estos siempre son mencionados como sujetos colectivos “los vecinos”, “los hombres”, “las mujeres”, “los que pasaban por la calle”, “unos extranjeros” y son quienes perciben al monstruo. Lupón, Torrents y Quevedo (2012) definen percepción como:

El proceso de extracción activa de información de los estímulos, y elaboración y organización de representaciones para la dotación de significado. A diferencia del resto de las funciones cognitivas, presenta la característica distintiva de tener su origen en la interacción física que se da entre el medio y el organismo a través de los sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto) con lo que viene a ser el punto de encuentro entre lo físico y lo mental (p. 4).

El monstruo es percibido por la vista y el oído de los diferentes sujetos colectivos. Nunca se menciona cómo huele, ni las texturas de su piel, por ejemplo. Todas las características físicas son percibidas por la vista, son imágenes, y por el oído, los ruidos y sonidos que derivan de algunas conductas del monstruo como comer y pedir comida. La percepción de estos estímulos físicos deriva en la construcción de representaciones que van a ser asociadas a significados o a rasgos de significación. Se socializan, puesto que se valoran y clasifican a partir de categorías construidas socialmente. Así es como se va conformando la percepción social del monstruo. La madre lo oculta al nacer porque percibe la anormalidad de su cuerpo y lo oculta de la vista de otros. El sujeto colectivo “los vecinos” al principio lo percibe como ser humano pues solo puede ver (inmensos ojos y cabezota y rostro amarillo). Tres elementos físicos que, aunque salen de lo normal en tamaño, son suficientes para clasificar al individuo en la categoría de lo humano. Posteriormente, estos vecinos observarán el resto de las características físicas y categorizarán al individuo en las categorías de contrahecho, anormal y monstruoso, lo cual “…no se caracterizaba por poseer determinados rasgos mentales o físicos, sino por caer dentro del concepto de anormalidad sostenida en la sociedad en la que habitaba; es por lo tanto, un concepto cultural, que puede variar de una sociedad a otra” (Alonso, 2012, p.12), es decir, existen parámetros construidos socioculturalmente para clasificar lo normal y lo anormal. En este caso los sujetos colectivos perciben, al principio, como negativas y anormales las características físicas del monstruo, las cuales salen de lo normal.

Por lo anterior, se puede concluir que también las formas de construir el cuerpo monstruoso son culturales. En este trabajo se demuestra cómo el ocultamiento, el ruido, el movimiento, la devoración, la cosificación, la derivación, la animalización, la hipérbole y la comparación son mecanismos a los que recurre la voz narrativa para configurar un cuerpo y conducta monstruosos. Estos mecanismos se constituyen en el texto en una sistemática que refleja los modelos y patrones socioculturales a partir de los cuales:

- Un humano puede transformarse en monstruo (el concepto de monstruo)

- Un cuerpo puede considerarse monstruoso (la concepción del cuerpo monstruoso)

- Un cuerpo puede describirse como monstruoso (lenguaje)

- Transformar un cuerpo en monstruoso y a un ser humano en monstruo (proceso posible por el poder de la palabra),

Finalmente, se señala también, como conocimiento generado por esta investigación, que los mecanismos antes señalados y descritos a lo largo del artículo, realizan la construcción de la figura monstruosa configurada por un conjunto de textos semióticos, que apuntan a un sistema de oposiciones por medio de las cuales se concibe y configura conceptualmente la figura del monstruo (Ver Tabla 3):

Tabla 3. Textos semióticos configuradores de la figura monstruosa

ocultación vs revelación /exhibición

dentro vs afuera |

idioma/lengua vs ruido

blanco vs negro |

lo humano vs lo no humano

cordura vs locura |

comer vs devorar

apetito vs glotonería |

LO HUMANO

VS

LO MONSTRUOSO |

lo humano vs lo animal.

quietud vs movimiento |

saciable vs insaciable.

aprecio vs desprecio |

normal/estándar vs grande

normal/estándar vs pequeño. |

humano vs objeto-cosa.

lo normal vs lo exagerado. |

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar en la tabla 3: La oposición central es lo humano vs lo monstruoso, alrededor de ésta orbitan el resto de los textos semióticos, una parte de la oposición configura lo que se conceptúa como humano y la otra lo que se conceptúa como monstruoso

Referencias

Alonso, M. (1988). Engullir. En: Enciclopedia del idioma.

Alonso, M. (1979). Historia de la literatura mundial. España: LEDAF.

Alonso, A. (2012). El cuerpo monstruoso: dialéctica de la ocultación-desocultación. En: Filmhistoria Online, 2(22), 1-12.

Andueza, D. (2017). La animalización como mecanismo de deshumanización en la dictadura militar chilena (1973-1990). Revista Latinoamericana de Estudios Críticos animales, I(IV), 151-179.

Armiño, M. (Dir.). (1973). Gorki, Maksim. En Diccionario Sopena de Literatura. p. 1086).

Ayala, M. (2018). Animales, personas, autómatas y espectros en América Latina. Revista de Humanidades. (38)11-32.

Chevalier, J. y Gheerbrant, A. (1995). Monstruo. Diccionario de los símbolos.

Cross, E. (1986). Literatura, ideología y sociedad. Biblioteca románica hispánica. Madrid: Gredos.

Echevarría, I. (2003). Acerca del vocabulario español de la animalización. Círculo de lingüística aplicada a la comunicación. (15).

Fernández, V. (2007). Diccionario práctico de figuras retóricas y términos afines. Tropos, figuras de pensamiento, de lenguaje, de construcción, de dicción, y otras curiosidades. Buenos Aires: Albricias.

Foucault, M. (2000). Los anormales. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

González, J. (2018). Configuración semiótica del cuerpo terrorífico en el cine de horror. Sincronía, XXIII(74) 484-519.

González, J. y Bompiani, V. (1987). Gorki, Máximo. Diccionario Bompiani de Autores Literarios.

Gorki, M. (1977). La madre del monstruo. En A. Bartra (Antolog.), Relatos maestros de terror y misterio. España: Ediciones Martínez Roca.

Greimas, A. J. (1993). La semiótica del texto: Ejercicios prácticos. España: Paidós.

Hernández, J. (2016). La fecundidad: arrostrar la cosificación. En Cuadernos de pensamiento. (29) 219-241.

La Chica, M. (2015). La noción de persona y los procesos de despersonalización del ser humano a través del holocausto nazi. Una mirada antropológico-filosófica sobre el genocidio. En: Claves de pensamiento. IX(17) 87-111.

Lukács, G. (1977). Significación actual del realismo crítico. México: Biblioteca Era.

Lupón, M., Torrents, A. y Quevedo, L. (2012). Procesos cognitivos básicos. España: Universidad Politécnica de Cataluña.

Montes de Oca, F. (1971). Teoría y Técnica de la Literatura. México: Editorial Porrúa.

Penny, R. (2006). Gramática histórica del español. España: Ariel.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2014). Devorar. En Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.6 en línea]. https://dle.rae.es/devorar

Ruiz, M. (2016). Cuerpos basura: lo monstruoso como marca de lo desechable. En VI Coloquio interdisciplinario internacional “Educación, sexualidad y relaciones de género” (pp. 1-8). Argentina: Universidad Nacional de Córdoba.

Notas:

[1] Las negritas no pertenecen a las citas. Se utilizan para resaltar los elementos cosificantes en las citas de la descripción del monstruo.

[2] Los resaltados en negritas en las citas de este apartado sobre animalización resaltan los elementos animales.

[3] Se señala en negritas el elemento que exagera minimizando o maximizando y se subraya el elemento exagerado, en la descripción del monstruo.

[4] Las negritas y subrayado no están en el texto original, se utilizan aquí para señalar con negritas el elemento o nexo comparativo y se subraya aquello con lo que se compara.

|

|