|

||||||||||

Análisis sociosemiótico del cuento Alta cocina, Análisis sociosemiótico del cuento Alta cocina, |

||||||||||

| DOI: 10.32870/sincronia.axxix.n88.15.25b | ||||||||||

Patricia Monserrat Laguna Gómez |

||||||||||

| Recepción: 10/02/2025 Revisión: 13/03/2025 Aprobación: 16/06/2025 | ||||||||||

Resumen. Palabras clave: Semiosis. Análisis. Cultura. Registros discursivos. Abstract. Keywords: Semiosis. Analysis. Culture. Discursive registers. |

||||||||||

Cómo citar este artículo (APA): En párrafo (Parentética): En lista de referencias: |

||||||||||

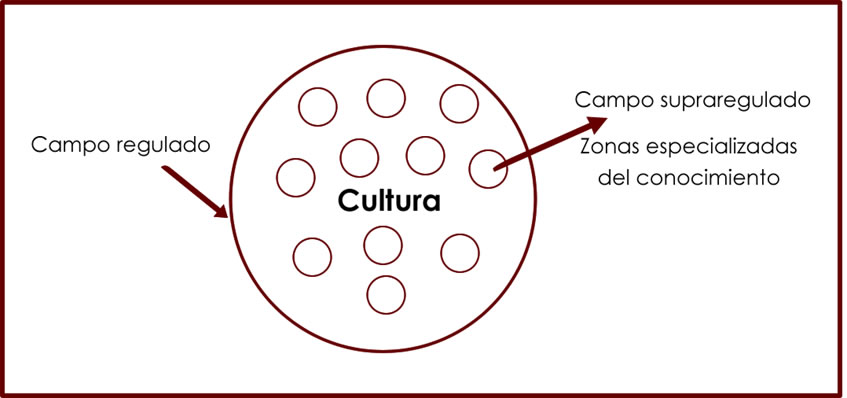

Introducción No solo la autora es capaz de poner los cabellos de punta, es también maestra en el arte de dejar una intranquilidad en quien la lee. “Alta cocina” es un relato en el que el narrador nos lleva de la mano a los recuerdos, donde nos enseña un método extraño de convivencia familiar, la tortura de unos animalitos que reúnen a todos a la mesa, tanto que la fama del platillo llega a oídos de todos. El narrador no quiere ser partícipe de la toma de los animalitos, pues ya sabe su inevitable fin, pero, su única acción es simplemente no llevarlos, aunque otro verdugo está listo para traerlos. La incomodidad del relato se transforma rápidamente en una empatía por los animalitos y en un enjuiciamiento a quienes permiten y llevan a cabo la acción de prepararlos para la cocina. Todo cuanto transcurre en los nueve párrafos, es rápido, sin lugar a acciones heroicas y tampoco a modificaciones argumentativas, el fin es el mismo, sin importar cuántas veces se trate de dar un giro a la trama, la autora no pierde tiempo en dar esperanza, es implacable y el daño ya está hecho. Los animalitos mueren, así como parte del narrador y de quien lee desde afuera. Aunque el cuento sea significativamente desesperante y baje los ánimos de cualquiera, encierra entre sus líneas un significado intratextual mucho más profundo, que por medio de rastros discursivos y de un acercamiento sociosemiótico se analizarán. Breve información sobre el cuento de Dávila y su producción. Lo anterior atiende a una historicidad dividida por los norteamericanos con ayuda de los ingleses para su estudio en tres partes: la cultura primitiva cuyo límite atiende al mismo proceso histórico económico que marca Marx, división de trabajo simple, costumbres arraigadas, creencias religiosas, evolucionando a la cultura universalista, la cual mediante procesos históricos, ha ido creando restrictivos para entender que estas costumbres arraigadas no son iguales en cada sociedad, identificando así estructuras similares pero no idénticas que individualizan cada ente. Esto da pie a la Cultura moderna, o de visión moderna, donde se entiende que la riqueza del término es justo la capacidad de nutrirse y no tener una definición única (Giménez, 2016, p. 46). Dentro de cada momento histórico de la evolución de cultura, encontramos tres fases: concreta, que atiende directamente a costumbres, es decir, los modos y formas de vida que caracterizan a un pueblo. En su época esta concepción causó revuelo, ya que ninguna civilización podía tener más altos rangos que la sociedad europea, además de que se encontraba la determinación de los factores morales, que se concebían como particulares de cada sociedad, es decir, todo el conjunto tenía valores morales similares para construir su entramado social. La fase abstracta en mediados del siglo XIX, se enfoca en modelos de comportamiento, cambia el sentido de la costumbre al de modelo y se delimita como un sistema que busca un significado de valores y modelos que regulan el comportamiento de las personas que están dentro del grupo social, es un factor para el estudio complejo del derecho y las normas, es decir, logra abstraer ciertos factores para estudiar, independientemente de un todo, seccionándola, reduciendo el término a un sistema de valores cuantificable. La última fase es la simbólica, en ella se da prioridad a los simbolismos, a los diversos significados que tienen las cosas y a la diversificación de una civilización a otra, momento en el cuál la lingüística toma relevancia y encaminará el término cultura a nuevas visiones (Giménez, 2016: 58). Cultura es un término de carácter moderno que aun presenta un sin número de vaivenes respecto a cómo debe abordarse. Las concepciones previamente mencionadas fueron altamente criticadas, porque los norteamericanos requieren siempre estudiar desde una perspectiva de totalidad, como una forma de conocimiento superior sobre del otro, sesgando, mostrando su necesidad de modelar y hacer que los factores diversos entren en esos moldes. Esto formula choques constantes, pero se logra que la cultura deje de ser un monopolio estudiado solo por la antropología, así la sociología, la historia, la geografía, la psicología, la semiótica y el derecho, como ciencias sociales, llegan a subsanar errores impuestos por antropólogos que no ligaban materias entre sí, deconstruyendo esta abstracción totalizadora y formulando entonces la posibilidad de comprender la Cultura como simbolismos únicos e identitarios dispersos de cada civilización, dotando al símbolo como un ente al que se le otorga un significado, este crea un uso, es la significación lo que crea Cultura (Giménez, 2016, p. 113). Durante mucho tiempo la cultura se entendía como un acceso inequívoco a aquello nutriente para el ser humano. Ser culto era sinónimo de disfrutar de la música clásica, de los paseos en museos y de los largos silencios en el campo, eran el equivalente máximo de cultura. Esta anterior visión seccionaba a aquellos que, económicamente se posicionaban superiores a los que no, los cultos sabían en su mayoría leer y escribir, tenían acceso a madera fina, mejores platillos, mejores ciudades y más idiomas. Su campo de conocimiento era rico y especializado, es por lo anterior que, la definición quedaba corta, ya que, aquellos sujetos económicamente mal posicionados tenían a su vez conocimientos únicos, creando así un campo especializado de conocimiento desconocido para los mejor posicionados. Esta visión antropológica cambió cuando estalló la Revolución Francesa y, aunque actualmente esta concepción sigue en boga, la cultura se estudia más como un fenómeno cambiante que como una extracción fija de “lo que debería ser” según el imaginario de unos cuantos (Giménez, 2016, pp. 16-17). Con la reconfiguración que causó la revolución francesa nacieron las academias y estas impulsaron debates abiertos que permitieron unificar o al menos entender cómo analizaban sus materias. La antropología norteamericana se había enfocado en una línea teórico – evolucionista que perduró hasta muy entrado el siglo XX, pero los ingleses, ya sea por creer que podían enseñarles a los americanos cómo mejorar sus estudios o como verdadero ímpetu de ayuda, enfocaron sus estudios en una línea de continuidad histórica que permitió la posibilidad de marcar un sistema bien delimitado, con etapas definidas e idénticas entre civilización y civilización, es decir, se demostró que cada civilización se había nutrido una con otra y no eran entes enteramente desalineados entre sí, es por lo anterior que una definición de cultura frecuentemente utilizada en el campo de la historia sea la del antropólogo británico Edward Burnett Tylor, que logró unir en una sola definición al ser humano como ente social y biológico: “La Cultura es ese todo complejo que comprende conocimientos, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad” (Kahn, 1975, p. 31). Como buen advenimiento de lo anterior, no tardaron nada en entrar al panorama los estudios de más naciones, donde la cultura quedó ligada a la lingüística de forma inalienable, la nueva era del diálogo marcó el fin del siglo XIX y aperturó a la transdisciplinariedad de todo el siglo XX y XXI, logrando poner el acento en que todo en la cultura tiene un significado, por tanto, siguiendo al soviético Iuri Lotman, la cultura es un texto en sí mismo (Lotman, 1996, p. 82). Para Edmond Cros, la formación discursiva se da: “Cada vez que podemos localizar y definir una regularidad entre los objetos, los tipos de enunciación, los conceptos, las elecciones y las temáticas” (Cros, 2003, p. 14). Es por esta razón que el discurso tiene un papel capital en el advenimiento del sujeto; es mediante su asimilación que se genera un yo en relación con la mismidad y la otredad. En la generación de un texto se activan de manera consciente o no consciente el conjunto de discursos que un sujeto posee, dando lugar a la inserción textual de varias visiones de mundo. La cultura no es un campo homogéneo, por tanto, podemos considerarla como un ente que se nutre a su vez que va evolucionando. Existe un fenómeno único en ella que se identifica como segmentación de la cultura, es decir, la cultura es un campo en sí mismo que se divide en campos mucho más especializados, con sus propios límites y reglas que le permiten una interdisciplinariedad (Cros, 2003). Un texto cualquiera no necesariamente refleja la realidad como es, lo que formula es una reproducción total o parcial de la vida social, homologando espacios, tiempos y representaciones para una interpretación del entorno. Una herramienta para lograr estudiarlo es tomar los textos como ocurrencias de los Campos Supraregulados de Producción Semiósica (Ver Figura 1), los cuales requieren conocimientos previos para acceder a ellos, es decir, la experiencia y las circunstancias donde nacemos hacen anteceder al hecho, por tanto, juegan un rol principal como vectores de las dinámicas sociales (González Vidal, 2012). Figura 1.

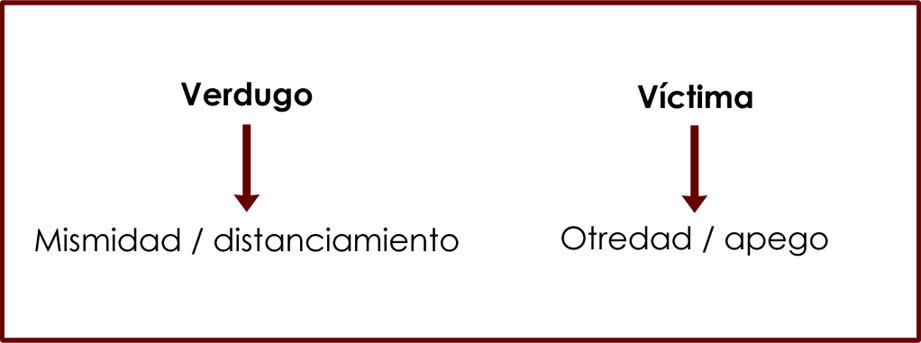

Si bien es cierto que la cultura es un campo de orden en el mundo, la lingüística y el análisis del discurso se ayudan de ella para sistematizar fenómenos que requieren ser individualizados para su estudio, dando pie a localizar marcas discursivas o registros que permiten resignificar el conocimiento. Los textos pueden ser cualquier cosa, pero, dentro de ellos se contienen detalles que los hacen únicos. Las metáforas son frecuentemente utilizadas dentro de estos textos y con ello acercan al lector al significado parcial, así como también lo dotan de las instrumentales necesarias para entender hacia dónde va. La limitación del texto la otorga él mismo, pero también la experiencia propia del sujeto que se acerca al texto remite al bagaje que condicionado o no presupone un significado diferente al intencionado al crearse (Lotman, 1996). En síntesis, la cultura es la forma de estar en el mundo del ser humano; en otras palabras, es un modo de existencia que nace de la capacidad simbólica de nuestra especie. Los registros discursivos en el cuento “Alta cocina” Habla de un espacio disfórico y cerrado, que, con algunos otros elementos, de primer momento hace creer que el espacio limitado es la casa familiar, más específicamente la cocina de la que el sujeto narrador intradiegético (cuando el narrador está dentro de la historia que narra) y equisciente (el narrador sabe lo mismo que el lector) (Genette, 1993). Pero no es el espacio nombrado a donde el narrador parece querer llevar, sino, más bien hace referencia al ámbito carcelario. La delimitación del espacio dentro del texto es sumamente importante porque dota al lector de un sentimiento de inmediatez de la pérdida de libertad, tanto en toma de decisiones como en la nula abstracción del espacio al que se está supeditado por el vínculo familiar y menoscabo que presenta el narrador. La sustracción de los condenados se lee claramente cuando, arrancados de su lugar de origen, van y cumplen una función en otro espacio. Jugando con la idea de las dictaduras, donde el secuestro era la marca de sometimiento para que el entorno supiera que “esa persona” estaba bajo un yugo del que solo podría salir si contestaba “bien” a un sinnúmero de preguntas, cuya respuesta solo conocía quien preguntaba. Dos ideas principales juegan un rol decisivo aquí. La primera es la coacción que lograda por medio de la intimidación y la violencia obligan a la víctima a aceptar su condición y la segunda es la inacción que el narrador parcialmente sumergido en el mismo ambiente, es un espectador obligado y no participante directo (Ver Figura 2). Figura 2.

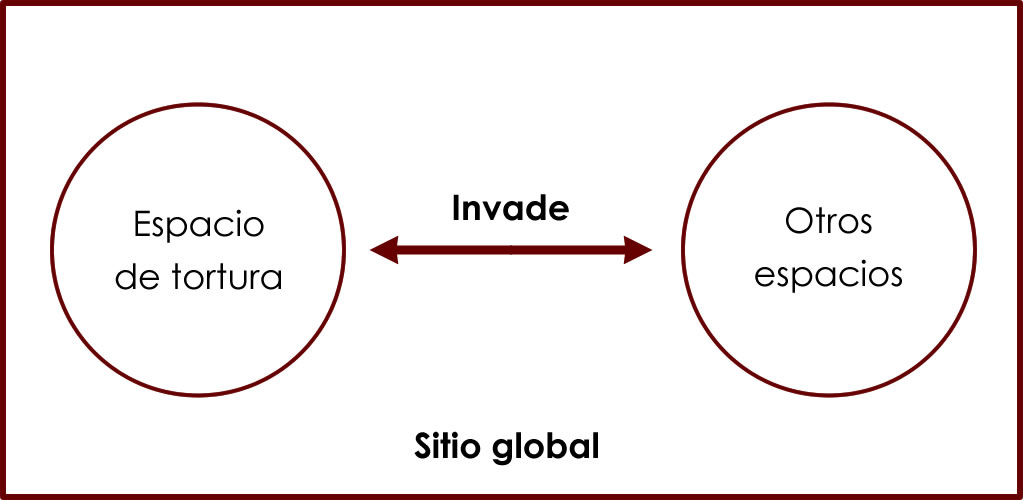

Los gritos son sin lugar a duda un código que, sin previo conocimiento, nos remiten automáticamente al sufrimiento, a la desesperación, a la angustia, a la tortura. Dentro del texto, la angustia está provocada por el sufrimiento del otro, expresado frecuentemente con la representación del agua. La lluvia como la simbolización contenedora del sufrimiento, que afectan a un no participante y sumen al lector al entendimiento y a la empatía hacia el narrador. Si bien es cierto que lo anterior atiende a una carga semántica, el lector entiende que, el narrador está inmerso en una situación de tortura, de sufrimiento y exterminio de la que no quiere ser parte, pero es cómplice parcial (si es que existe esta figura), ya que no proporciona a las víctimas, pero tampoco señala lo que ve mal en ello, hasta que, abstraído de la situación comprende el alcance de ella (Ver Figura 3). Figura 3.

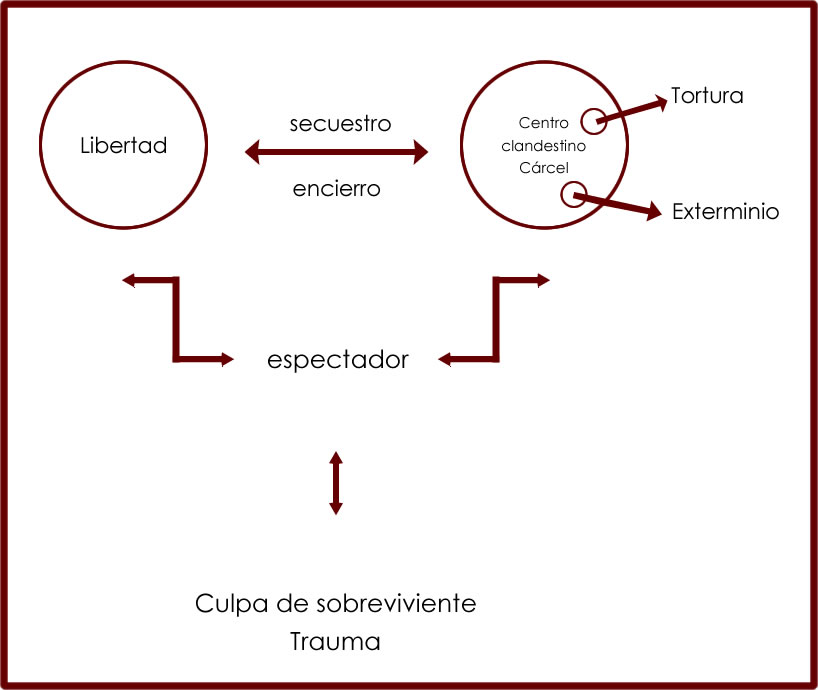

Para reforzar esta interpretación citaremos el cortometraje “Los vecinos” del año 2015, autoría del director chileno Diego Figueroa Saavedra, que nos narra en modo de ficción el otoño de 1975 en Santiago de Chile durante la dictadura militar. El protagonista, Antonio, cuyo nombre conoceremos por su hijo al teléfono, es un profesor de edad avanzada, que, por la cuestión política deja de asistir a clases y de momento salir del apartamento en el que vive solo. Prefiere coexistir ajeno a lo que pasa afuera de su departamento. No lee el periódico, no tiene televisión y tampoco escucha la radio. Vive, de alguna forma, aislado del exterior, dedicando su tiempo a leer, escribir, regar las plantas de su jardín y solo a cierta hora escuchar música clásica, cuyo tiempo resulta mínimo, imaginamos que para evitar alguna noticia que le rompa la burbuja que ha creado para repeler lo “otro”. Todo esto cambia, cuando llegan nuevos vecinos. Primero son ligeros golpes, frecuencias de radio altas, después, va en aumento cuando las voces de más personas y los gritos se vuelven continuos, repetitivos, desgarradores. Solo puede Antonio imaginar lo que está pasando en el muro vecino, con miedo, al regar las plantas, se asoma por encima de la barda y descubre a unos cuantos hombres armados, limpiándose en el patio vecino, jugando a la pelota. La pelota cae en su lado, se la piden de regreso y le desean un buen día al profesor, que presa del pánico retorna a su departamento y evita a toda costa salir a regar las plantas de nuevo. Mueren, como simbolismo de lo que pasa dentro del profesor y en el muro contiguo. La depresión, la desesperación, la imposibilidad de actuar, el sufrimiento que siente por el ajeno y los gritos, funden al profesor en un ciclo que se rompe medianamente cuando escucha los indudables gritos de una mujer. Grita él a su vez y le pega al muro: “dejadla en paz” es lo único que el profesor ha logrado hilar en lo que parecen meses, paran al otro lado, una silla se mueve, unos pasos se escuchan, el golpe a la puerta, el profesor inmóvil escucha cómo un hombre, el que presumiblemente lleva a cabo los actos de tortura, se planta a su puerta y le dice que, debería ir a desayunar con su hijo, justo como el chico se lo propuso esa misma mañana al otro lado del teléfono en quién sabe dónde. El hombre, pesado, se aleja y continua su trabajo. El profesor vencido se resigna a tapar sus oídos, y a la mañana siguiente levanta la bocina del teléfono y acepta de mala gana el desayuno y salir del departamento. Son los dieciséis minutos más angustiosos que se experimentan y es, sin lugar a dudas, un entramado de sensaciones únicas de las que somos conscientes, pero no conocedores de primera mano. El contexto lo tenemos, las sensaciones las conocemos y todo cuanto ocurre en el cortometraje lo sabemos, pero son las marcas discursivas las que nos permiten definir en realidad qué estamos viendo, qué estamos escuchando y hacia dónde se dirige el desenlace. Los gritos son el código que mueve la argumentación en el cortometraje. Podemos así decir lo mismo que de los gritos, las lágrimas y el agua en todo el texto de “Alta cocina” de Amparo Dávila (Ver Figura 4). Figura 4

Al igual que en el cortometraje, en el cuento de Dávila la inmersión no voluntaria y el rol empático pero inactivo crean en el narrador un palpable sentimiento de culpa que al parecer ha ido arrastrado a cuestas durante un tiempo. La representación plausible es su constante tormento, cuando, ya lejos de la situación, cada representación de los códigos semémicos, sean la lluvia, las cuentas negras, la soledad, causan una afección física y una regresión sistemática que le impiden olvidar la infancia (Ver Figura 5). Figura 5

Trauma Figura 6

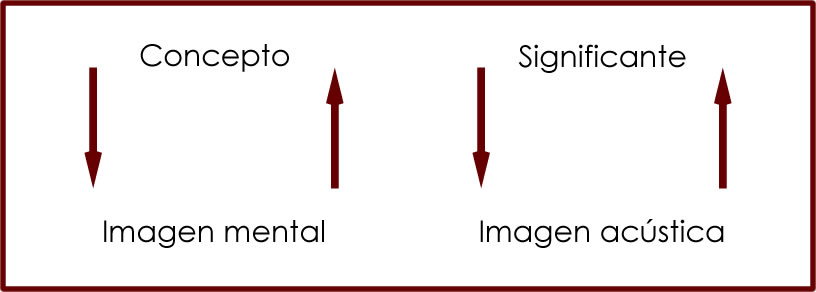

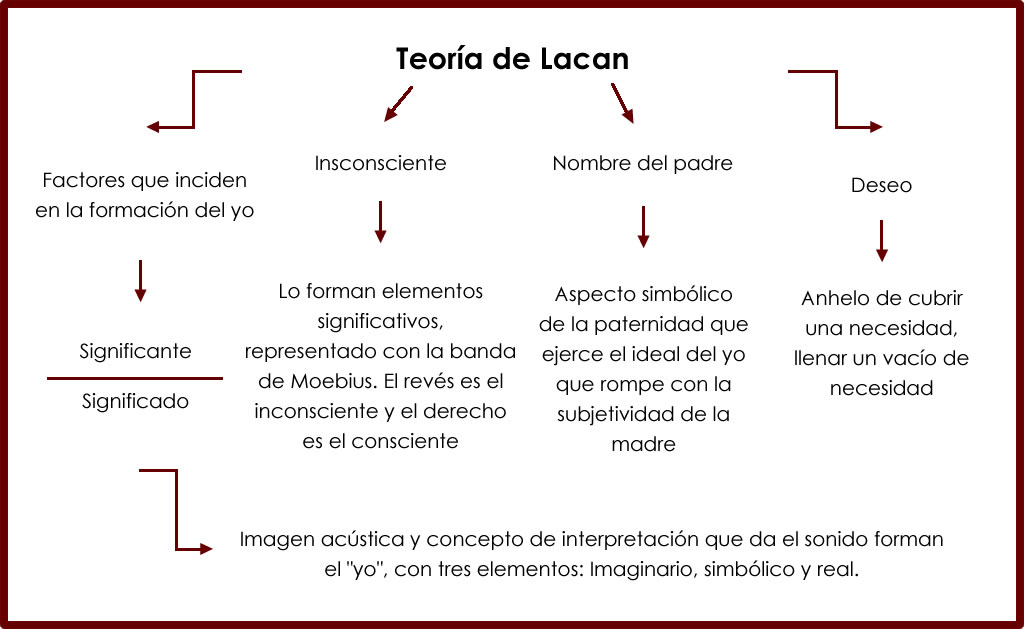

El entramado lacaniano es muy sencillo, pretende ser una herramienta doctrinaria que enuncia que el “yo” es construido a partir del discurso del “otro” y es por medio del lenguaje como se estructura, es decir, los demás nos construyen y no nosotros mismos, pero: “Para que Lacan introdujera el concepto de inconsciente en sus elaboraciones fue necesario que en él tuviera lugar la síntesis de múltiples pensamientos de otros autores” (Fernández, 2001, p. 163); como lo enunciamos anteriormente, el yo consciente e inconsciente de Freud y la fórmula de Saussure. Es necesario aclarar que esta construcción de Lacan no se trata de una prolongación de estas disciplinas (psicología y lingüística, respectivamente), sino del uso de escogidos elementos que admiten enriquecer la teoría psicoanalítica. Utiliza lo mejor de Freud en cuanto a sus estudios del ser humano y la estructuración del lenguaje de Saussure que hace comprensible el funcionamiento del inconsciente. “Ya que este autor efectúa un retorno a Freud, sin dejar de lado algunos de estos elementos que le permitieron pensar una nueva teoría de la estructura del lenguaje, es decir, del significante; de esta manera, hace comprensible la lógica del inconsciente” (Becerra Fuguen, 2014, p.1) (Ver Figura 7). Figura 7

La teoría de Lacan y su entramado está ahí para explicar la creación del sujeto quien ocupa su espacio en el lenguaje como vínculo recíproco.

Lo anterior es sumamente importante, ya que, la estructura que nociona al “yo” tiene en su entramado la idea del trauma, cuyo único fin es modelizar al sujeto que se unirá al lenguaje.

Trauma es una palabra que no tiene un significado fijo, atiende a un fenómeno ligado a una situación en la que un sujeto queda con alguna “alteración” mental, pero cada tradición psicoanalítica tiene su propia comprensión sobre el término. El pensamiento psicoanalítico se define a sí mismo en términos muy diferentes, en términos de traumas y su persistencia (Lacan, 1992, p. 10).

Pero, conforme su pensamiento va nutriéndose epistemológicamente, Lacan adecua y agrega ciertos factores a la definición freudiana. Después de leer a Kierkegaard, Lacan se enfoca en la repetición, en su libro Cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis (1987), encontramos que toma la definición de Kierkegaard con sus dos preceptos, Wiederholung (repetición) y Erinnerung (recuerdo) que son dos caras de la misma moneda: "Repetición y recuerdo son el mismo movimiento, excepto en direcciones opuestas, porque lo que se recuerda se repite hacia atrás" (Kierkegaard, 1983, p. 131). Aunque está de acuerdo, Lacan cree que estos dos conceptos relacionados tienen como límite la realidad, es decir, el sujeto recuerda su pasado pero no el evento o eventos traumáticos ya que no están simbolizados para el sujeto, pero el vacío que creo el trauma si está ahí, retomando a Freud para complementar su idea, "los síntomas histéricos pueden resolverse si, a partir de ellos, podemos encontrar el camino de regreso a la memoria de una experiencia traumática" (Freud, 1962, p. 195). Conclusión Sin embargo, desde una perspectiva sociosemiótica, el objetivo es develar los trayectos de sentido circulantes en una formación discursiva en un momento dado de su evolución histórica

|

||||||||||

Referencias Bruner, N. (2019). El concepto de Trauma en el Psicoanálisis Lacaniano. https://www.orientaciopsicologica.com/el-concepto-de-trauma-en-el-psicoanalisis-lacaniano/#:~:text=Seg%C3%BAn%20Lacan%2C%20hay%20un%20trauma,el%20mismo%20%22Otro%20entorno%22

Fernández, M. (2001). Del inconsciente freudiano al significante lacaniano. Medellín, Colombia: Editorial Universidad de Antioquia. Freud, S. (1961). Más allá del principio del placer. WW Norton & Company, Inc. Freud, S. (1962). La Edición Estándar de los Trabajos Psicológicos Completos de Sigmund Freud (Vol. III). Prensa de Hogarth. Genette, G. (1993). Palimpsestos. La literatura en segundo grado. (C. Fernández Prieto, Trad.) México: Taurus. Giménez, G. (2016). Estudios sobre la cultura y las identidades sociales. México: ITESO. González Vidal, J. (2012). Campos Suprarregulados de Producción Semiósica: Aspectos de semiótica de la cultura. México: Editorial Académica Española. González Vidal, J. C., & Morales Campos, A. (2017). Textualización del concepto ‘desaparecido’ en la canción María Pilar, de Teresa Parodi. Revista Amauta. doi: http://dx.doi.org/10.15648/am.30.2017.2 Kahn, J. (1975). El concepto de Cultura: Textos Fundamentales, escritos de Tylor (1871), Kroeber (1917), Malinowski (1931), White (1959) y Goodenough (1971). (B. d. Antropología, Ed., & M. Uria, Trad.) Barcelona: Editorial Anagrama. Kierkegaard, S. (1983). Miedo y temblor. Princeton University Press. Lacan, J. (1992). La ética del psicoanálisis. WW Norton & Company. Lotman, I. (1996). La semiosfera I. Semiótica de la cultura y el texto. (D. Navarro, Trad.) Madrid. Tylor, E. (1981). Cultura Primitiva (2ª ed.). (M. Suárez, Trad.) Madrid: Editorial Ayuso

|

||||||||||

|

||||||||||

|

Universidad de Guadalajara Departamento de Filosofía / Departamento de Letras |

|||||||||