|

||||||||||

El naufragio de la Calle de la Providencia. The shipwreck of Calle de la Providencia. |

||||||||||

| DOI: 10.32870/sincronia.axxix.n88.23.25b | ||||||||||

Alberto Navarro Fuentes |

||||||||||

| Recepción: 07/02/2025 Revisión: 30/04/2025 Aprobación: 06/06/2025 | ||||||||||

Resumen. Palabras clave: Burguesía. Luis Buñuel. Surrealismo. Tiempo. El ángel exterminador. Suspensión del sentido. Abstract. Keywords: Bourgeoisie. Luis Buñuel. Surrealism. Time. The Exterminating Angel. Suspension of meaning. |

||||||||||

Cómo citar este artículo (APA): En párrafo (Parentética): En lista de referencias: |

||||||||||

“Instruyámonos, cultivémonos, hagámonos todos “Yo tuve la suerte de pasar la niñez en la Edad Media,

Introducción

En este último caso, tal vez estaríamos hablando de que el sentido queda suspendido ante lo conocido-desconocido…en tanto vuelve a conocerse, reconociéndose. Mientras tanto, dicha suspensión del sentido no deja inmune la capacidad de juicio, ni la facultad de nombrar, mucho menos “la historia de los instintos personales” que cada individuo lleva consigo tanto filogenética como ontogenéticamente, ni tampoco la manera en la cual las pasiones humanas -cual Pentesilea acompañada de "Las Furias"- irrumpen derrumbando toda barrera de represión consciente, mostrando no solo nuestra frágil vulnerabilidad sino a la vez, la profunda incapacidad para hacerles frente efectiva y favorablemente. Afirma Pedro Poyato que:

Si consideramos lo mencionado hasta ahora, aunado a la cultura, el contexto y la falsedad sobre y alrededor de la cual ha sido construida la personalidad, la identidad y el sentido común, los desafíos a la razón y a la lógica que menciona Poyato en la cita anterior, aderezan y sazonan dicha suspensión y a lo suspendido. Las reacciones más que las respuestas que de aquí se deriven pueden ser de lo más imprevisibles, al grado de no lograr reconocerse ni en los actos ni en los hechos, optando por el olvido más que por la justificación y menos por la reconstrucción exculpatoria, defraudándose a sí mismos –y a los otros-, al cabo que los otros muy probablemente ya lo han hecho también consigo mismos y con los demás, siendo lo peor del caso: la iteración sin reemplazamiento y la repetición incierta y siempre amenazante de la indeterminación. Imagen 1: Foto de archivo “Luis Buñuel”

Luis Buñuel y su imaginario cinematográfico Buñuel, naturalizado mexicano tras el exilio de la guerra civil española, se adentra en lo más recóndito de la mente humana para delinear y perfilar a sus personajes, hasta encontrar y hurgar en lo más inconfesable y oscuro de su pensamiento. Los motivos y los temas de Buñuel saltan de un trabajo a otro, por lo que no es sencillo dejar de establecer vasos comunicantes entre sus obras, siendo la crítica a la burguesía y su estilo de vida (modo de existir), la represión del deseo sexual, por un lado; y, las imágenes y representaciones oníricas montadas en pantalla leit motiv, partes fundamentales de la obra del cineasta; por otro lado. El ángel exterminador (1962) -filme al que dedicaremos especial atención en este trabajo- llama particularmente la atención debido a la intertextualidad temático-discursiva que mantiene con otras de sus películas como El discreto encanto de la burguesía (1972) y Ese oscuro objeto del deseo (1977), entre otras. Para hablar de Luis Buñuel como realizador es necesario ubicarse a partir de los años 20 del siglo pasado, en donde las vanguardias[3] y en especial el movimiento surrealista tuvo un impacto significativo en nuestro autor y sus amistades más cercanas, quienes al menos en ese momento de su juventud se influenciaban e implicaban los unos a los otros. Resulta importante mencionar que junto a los movimientos artísticos ─que difícilmente se limitaban a existir dentro de los campos de la estética y la creación─, ni el fascismo y ni el totalitarismo dejaron inmune a las sociedades europeas en general, ni a España en particular.[4] Algunas de las amistades más señeras de Buñuel fueron Salvador Dalí y Federico García Lorca. Gala Candelas comenta que

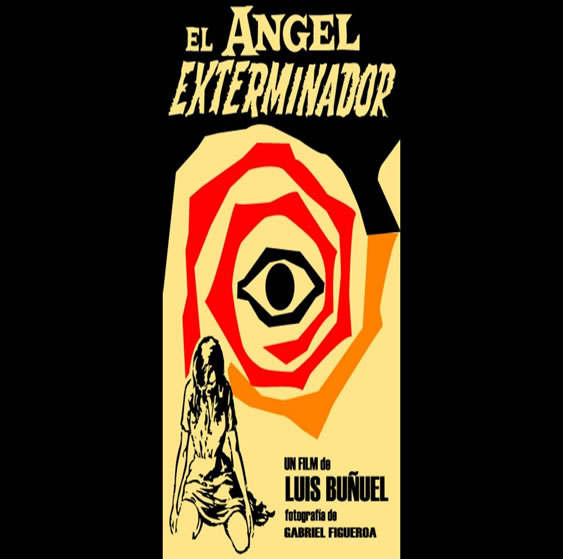

Estos tres autores, a la postre, siguieron caminos distintos. García Lorca fue asesinado por el régimen fascista de Franco. Dalí se empeñó en mantenerse en Europa, en París particularmente. Y Luis Buñuel, como sabemos, se exilió de la persecución fascista inicialmente en Francia, y posteriormente en México.[6] Coincidieron los tres, no obstante, en hacer de su obra su vida, de hacer la realidad conforme a su deseo a través del arte, y su legado pertenece vivo y palpitante hasta nuestros días. El ángel exterminador es una película que puede clasificarse en términos generales como surrealista,[7] producida en México por Gustavo Alatriste y protagonizada por Silvia Pinal entonces esposa del productor, Enrique Rambal y Claudio Brook. Esta fue realizada apenas un año después de que Viridiana (1961) se convirtiese en un éxito internacional, estrenándose en la Ciudad de México el 22 de septiembre de 1962. En el primero de estos filmes, las expectativas de los personajes siempre se ven frustradas cada vez que intentan tener un convite nocturno; mientras que, en el segundo, el protagonista no logra en ningún momento dar satisfacción a sus deseos sexuales. Tratándose de los dos primeros filmes aludidos en este trabajo, los personajes (las parejas) que asisten al evento organizado parecen todas cortadas por la misma tijera y bajo el mismo trazo: el de la burguesía. El vestido de gala, el habla pedantesca vacía y avasalladora, acaso llena de datos recién aprendidos para la ocasión, superfluos y anquilosantes, desinteresados para quien los externa y excedentes para quien los escucha. Su caminar, sus gestos, su ‘delicadeza’ al tomar la copa, empujársela a la boca y la degustación del brebaje, acompañados de las palabras de etiqueta apropiadas y rectificadas, así memorizadas para la ocasión que no será ni la primera ni la última, si no siempre la misma una y otra vez. Imagen 2: Cartel del filme “El ángel exterminador” (1962)

En El ángel exterminador encontramos que, tras asistir a disfrutar un evento operístico, un grupo de amigos e invitados deciden seguir a los Nóbile a una cena que tiene lugar en su mansión en la Calle de la Providencia. Desde las primeras escenas del filme se pueden observar extrañas conductas de los empleados domésticos en tanto los convidados van haciendo aparición. Más tarde, por una u otra razón, toda la servidumbre doméstica se ve impulsada a abandonar la casa repentinamente. La cena transcurre en unas cuantas escenas hasta que los invitados van constatando que no les resulta posible dejar la sala en la que se encuentran distribuidos conversando, debido a alguna razón que les resulta totalmente desconocida; pues no hay nada que les impida salir de allí, pero ninguno de ellos se siente capaz de intentarlo. Luis Buñuel en la realización de este filme, uno de los más políticos que llevó a cabo, afirmó en una serie de entrevistas que realizaron entre 1975 y 1977, Tomás Pérez Turrent (T.P.T.) y José de la Colina (J.C.) conjuntamente con el realizador aragonés, el cual dio origen a un libro titulado Buñuel por Buñuel, y cuyo capítulo XX se llama El ángel exterminador, que el guión y los diálogos eran creación suya y que el texto estaba basado en el cinegrama que había escrito hacía 5 años con Luis Alcoriza, titulado “Los náufragos de la calle Providencia”. Se puede confirmar que Buñuel modificó y extendió el guión, concebido en principio para realizar un cortometraje, cambiando el título. Aquí parte de aquella entrevista:

El tiempo en El ángel exterminador es el tiempo del ostracismo, el del sueño,[8] el que se diluye suave y despacio -bergsonianamente- en espacio, el espacio del derroche, del lujo, del interés que el aristócrata, burgués o plutócrata no deja de acumular en todo momento mientras se divierte y hace todo lo posible en cada gesto, para que se note la diferencia frente a lo igual, lo atrasado, lo que no está ni puede estar en donde él o ella respiran y ventosean. Se trata de una temporalidad subjetiva que se desprende del tiempo objetivo enmarcado este último en la línea del progreso, en la acumulación cronológica del derroche, de lo mal habido y lo malgastado, la vida del ‘fondo perdido’ y la especulación, típicos de la clase burguesa que observamos tanto en El ángel exterminador como en El discreto encanto de la burguesía. Un Tiempo que solo se encuentra con el tiempo cuando el reloj fisiológico; ese que en principio funciona “naturalmente” para todos por igual; sabe distinguir entre prioridades y postergaciones; tiempo elite en el que se da la bursatilización de la vida. Regresando a la obra de entrevistas que realizaron conjuntamente Tomás Pérez Turrent (T.P.T.) y José de la Colina (J.C.), en la que comentan con Buñuel en el capítulo dedicado al filme El ángel exterminador, encontramos reflexiones sumamente interesantes sobre el tiempo, los comportamientos de los personajes prototípicos de la burguesía de la época y la repetición. Leemos:

Sobre la manera en la cual puede o llega a correr el tiempo cinematográfico y que viene a colación con lo que observamos en El ángel exterminador (1962), Jean Epstein, teórico y director de cine francés de origen polaco, hablando sobre un tiempo que parece no transcurrir, al cual llama "tiempo intemporal" y que consideramos tiene mucha relación con la manera en la cual el tiempo ocurre dentro del filme buñueliano, afirma que [este tiempo]

Observamos en el filme que cuando el hartazgo por el internamiento en la casona llega a su máxima expresión, y la superfluidad ha agotado ya todos los artilugios del engaño, del marasmo intelectual, la abulia se hace presente en una <<sucesión>> ininterrumpida de presentes, haciendo de cada personaje un San Jerónimo deformado, no por la melancolía ni rodeado de un perro o un león durmiente y de sus instrumentos de medición, sino de la enfermedad burguesa que se asemeja a la vigilia y la hibernación del oso, a la mediocridad traducida en miedo y cobardía de los corderos en manada siguiendo al que lo adelanta sin objeto ni destino o voluntad definidos. El tiempo parece detenerse o entrar en una línea temporal más de discontinuidad que dé continuidad. Afirma Epstein que:

En virtud de lo anterior, la realidad se convierte en una realidad de irrealidades (surreal), y el tiempo se funde en una relación con el espacio, tal como ocurre en el mundo onírico, en el que:

Imagen 3: Fotograma de “El ángel exterminador” (1962)

Fuente: www.archive.org Observamos en el filme secuencias en las que acorde con el comportamiento abúlico y de aburrimiento de los personajes, ni el tiempo parece ser tiempo, ni el espacio, espacio. Por lo que la vida de los personajes se torna en una suerte de juego en la que el tiempo dispone de estos; los sujeta a su voluntad. Lo anterior, resulta de un recurso narrativo magistralmente construido por Buñuel, el cual según Epstein se debe en gran parte a que

Dicho de otra manera, de la mano de Epstein: “El cinematógrafo invita a reconsiderar el principio de la causalidad” (1960, p. 73). En El ángel exterminador (1962) el espacio[11] en la pantalla parece ser siempre el mismo tomado desde ángulos y perspectivas distintas, para mostrar en claroscuros los perfiles más siniestros de los convidados. No solo las tomas abiertas (objetivas) en donde todos los personajes o varios de ellos pueden verse maniobrando bajo la luz barroca que los abriga y hermana, sino también las tomas subjetivas que parten de la mirada misma de quien es capturado por la cámara mientras se dirige a alguien o algo más (dentro o fuera del encuadre) para expresar su ánimo o desánimo ante los acontecimientos que se suscitan en la pantalla. Eclosionan la soledad y el aislamiento, el lenguaje vacío y el sin-sentido de la vida superflua que se hace acompañar del enmascaramiento de lo real y de las otras máscaras que hay debajo, que sólo sirven de base para toda relación social que se establece desde allí, en la nulidad, todo esto funcionando en gran parte de manera intertextual con el otro filme al que hemos hecho alusión: El discreto encanto de la burguesía (1972). Imagen 4: Fotograma de “El discreto encanto de la burguesía” (1972)

Para cerrar esta parte concerniente al tiempo en El ángel exterminador (1962), citamos nuevamente a Epstein, quien afirma que

El ethos burgués y su contexto sociohistórico en El ángel exterminador Tenemos de trasfondo el ascenso de la burguesía, característica afín a los nuevos ricos que trajeron -no en ferrocarril precisamente- los gobiernos posrevolucionarios y el ‘alemanismo’ en México. El gusto por lo europeo, pero sobre todo por lo europeizante. Un México otro que creía que se abría camino al mundo de la Modernidad y el ‘Concierto Internacional de las Naciones’, cuando en realidad “lo abrían” la sociedad de consumo y las necesidades propias del <<Tío Sam>>, que luego de haberse involucrado en la gran conflagración de mediados del siglo pasado salieron victoriosos. Aunado a lo anterior, desempeñaban un papel muy importante en el imaginario social, las vanguardias europeas como ya se comentó, de las cuales el mismo Buñuel era producto en lanzamiento (exilio voluntario y forzado a la vez por la guerra civil en España y la Gran Guerra) y a la vez portador de las buenas nuevas, no necesariamente como algo mejor, pero si diferente, entre las cuales se encontraban la revolución de corte socialista, el surrealismo[12] y el psicoanálisis. Regresando a El ángel exterminador, las emociones, la desesperación, la abulia y el deseo afloran, no pueden ocultarse más ante la desesperación de no saber qué es lo que los mantiene allí recluidos sin poder retirarse de la mansión. Tal vez salir por la misma puerta por donde entraron sería suficiente, pero a nadie parece ocurrírsele idea tan poco descabellada. Tirar la casa, romper las paredes para salir. Tirar un muro, horadar una tubería para saciar la sed. Resguardarse de un oso y asesinar a los borregos para adormecer el hambre. En las entrevistas a las cuales ya hicimos alusión, por parte de Tomás Pérez Turrent y José de la Colina en común acuerdo con Luis Buñuel, comentan sobre las escenas más oníricas, simbólicas y surreales que aparecen en El ángel exterminador, como son aquellas en donde aparecen osos y corderos. Aquí un extracto:

Buñuel: Esto no lo sabía. Lo del oso, sí. El oso era "la Unión Soviética que tenía sitiada a la burguesía", y así la película quedaba enciclopédicamente explicada (1993, pp.230-231). La fatiga se devela como la posible invitación a la muerte que se avecina. Afuera (o, ¿menos adentro que adentro?), los reflectores, los periodistas, los vecinos, un representante de la iglesia (no podía faltar, como al interior de la casa en el baño la figurilla del ángel), todos ellos lucen vacíos y sus miradas hasta parecen compartir las angustias, los miedos y las ansiedades de los autosecuestrados al interior de la mansión. Podemos considerar que el realizador aragonés en El ángel exterminador hace alusión a La balsa de la medusa [Le Radeau de la Méduse] realizada por el pintor y litógrafo francés del romanticismo Théodore Géricault (1791-1824) entre 1818 y 1819, y donde se pueden contar 21 personajes, mismo número de elementos del que se compone el conjunto de burgueses atrapados en la mansión de la Calle de la Providencia. Se torna difícil distinguir entre el adentro y el afuera si seguimos la subjetividad de los personajes, y nos olvidamos de nuestro papel como espectadores “pasivos” del filme. Pero ¿qué tan cierta es esta relación que establecemos con la obra pictórica? Buñuel, en la serie de entrevistas en que participó con Tomás Pérez Turrent y José de la Colina, comenta al respecto:

El filme El ángel exterminador, lejos de ser absurdo como podría parecer en primera instancia, nos suelta una bofetada intentando despertar nuestros sentidos -incluyendo el llamado: “común”-, tal como era pretensión y objetivo lograrlo para el “teatro del absurdo”, aludiendo, por una parte, al “efecto de distanciamiento” brechtiano; y, a la idea de “significancia” de Lacan, por otra parte. Tenemos así “lo real y además lo más crudo y desnudo de lo real disfrazados de ‘irrealidad’”; y, “lo lógico en lo que parece más descabelladamente ilógico”. Teniendo la ‘tabla de verdad’ completa, lo que se devela no es solo el comportamiento que se asocia tautológicamente al de la burguesía, sino al de la humanidad en su totalidad bajo ciertas circunstancias, claro, con matices y diferencias en la repetición que transcurre y observamos en la pantalla. Sobre lo aparentemente onírico y lo “ilógico” que venimos mencionando a propósito de los dos filmes de Buñuel en cuestión, Epstein afirma que

Si Ese oscuro objeto del deseo (1977) nos muestra el ocaso del deseo y la devastación vital sufrida en términos del sin-sentido al que conlleva, la imposibilidad producto de la edad de un individuo que leemos entre los dictados impostergables del deseo y la autoritaria ontología de la naturaleza que se revelan como incomunicables de principio a fin en la película; en El discreto encanto de la burguesía (1972), miramos a una camarilla o elite integrada por la milicia, aristócratas fascistas, aliados a capitales mafiosos e imperialistas en otros continentes, un clero de doble moral que actúa en contubernio y parasitariamente con la ultraderecha (contrario a las ideas socialistas-comunistas que promueven el ateísmo, la equidad y la justicia social entre sus principios fundamentales), todos ellos unidos con la finalidad de conservar el statu quo que salvaguardará sus condiciones materiales de vida, no obstante, el daño social al que esto conlleva y tiene lugar: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Colombia y Perú. Miremos hoy el avance de la derecha en el cono sur del continente (y el mundo en general).

Observamos en el filme que a medida que va transcurriendo un número indefinido de días, el alimento y la bebida empiezan a escasear, los anfitriones y los invitados se exasperan, algunos enferman, duermen y aman donde pueden. La etiqueta, las buenas costumbres y la cordialidad comienzan a desvanecerse; el grupo humano, poco a poco comienza a comportase de modo grosero y egoísta. Finalmente, tras un aparente acto fortuito que va repitiéndose en todos los asistentes, parecen localizar en paralelo e inexplicablemente un llamado interior que los hace sentirse capaces de dirigirse al exterior y abandonar la mansión en la que se encontraban presos de sus propios instintos personales. Imagen 5: El ángel exterminador (1962)

Conclusiones El gran cineasta aragonés parece haber sido siempre congruente consigo mismo, con su forma de pensar y de ver el mundo, de comprender, asimilar y entender al otro, de vivir la vida y de morir la muerte, no obstante, fueron tal vez de hecho sus contradicciones y obsesiones que poblaron su obra, que es allí precisamente donde más congruente fue. Porque nunca dejó de ser el que fue, tal vez por eso mismo –a diferencia de muchos otros grandes o considerados como grandes- sigue siendo un referente para poder entender el siglo XX. Un ejemplo de lo anterior, resulta el hecho de que la cinematografía de Luis Buñuel jugó un papel fundamental en la gestación del realismo maravilloso latinoamericano tanto cinematográfico como literario. José Donoso, Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Arturo Ripstein, son solo algunos ejemplos de lo anterior.[15] Los ojos del aragonés, su mirada, eran los de un mundo que sigue mirando y por el que se puede mirar para entender, comprender y comprendernos: artista conceptual y experimental, arriesgado, didáctico-pedagógico, crítico; un maestro, un contemporáneo, un ejemplo. Dicen que un desaparecido duele más que un muerto –y que nos platiquen a los mexicanos de la actualidad- no por muerto, sino porque estando muerto, sigue vivo. Buñuel no desaparecerá jamás, es poseedor de un gran “capital distópico”, rebelde, resistente y revolucionario. ¿Acaso no sería más fácil de conformidad con el guión y los argumentos filmar esta película hoy en día que transpiramos “el fin de la historia”[16] y renunciamos “posmodernamente” a la utopía?, ¿no es esta película un genuino antecedente, un ‘gesto’, una alegoría de una visión posthumana y apocalíptica de los tiempos capitalopandémicos globales que no hemos acabado de atravesar la humanidad?, ¿su anuncio? ¿Habrá tiempo suficiente para que jalemos el freno benjaminiano de emergencia frente al exterminio que el ángel se propone desde lo más hondo de la interioridad humana? Cuestionamiento, todos estos, sólo para seguir reflexionando nuestra época a través de la obra fílmica de Buñuel. Volviendo a la conversación/ entrevista sobre El ángel exterminador, el capítulo dedicado a esta película que lleva el número 20, es concluido por Luis Buñuel expresando lo siguiente:

Y en efecto, parece ser así. No sólo en El ángel exterminador (1962), sino también en El discreto encanto de la burguesía (1972) y muchos otros de sus filmes, la repetición no funciona como un leit motiv intratextual o intertextual que insista en repetir para convencer o persuadir, sino para confundir o hacer dudar, para hacer pensar, sin salvación ni redención: no hay liberación, ni progresión continua, sino fractalidad y fragmentariedad infinita y sin sutura definitiva. |

||||||||||

Referencias Aranda, F. (1969). Luis Buñuel, biografía crítica. Lumen. Aub, M. (1985). Conversaciones con Luis Buñuel. Aguilar. Barbáchano, C. (1989). Buñuel. Salvat. Bataille, G. (2007). El erotismo. Ciudad de Tusquets. Buñuel, L. (2012). Mi último suspiro. Debolsillo. Buñuel, L. [Director]. (1977). Ese oscuro objeto del deseo (Cet obscur objet du désir). Francia-España. Guión: Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière. oproducción: Les Films Galaxie, InCine S.A, Greenwich Film Productions. Buñuel, L. [Director]. (1974). El fantasma de la libertad (Le Fantôme de la liberté). Francia. Guión: Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière. Coproducción: Eurointer, Greenwich Film Productions. Buñuel, L. [Director]. (1972). El discreto encanto de la burguesía (Le Charme discret de la bourgeoisie). Francia. Guión: Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière. Productor: Alfredo Matas. Buñuel, L. [Director]. (1970). Tristana (Tristana). España. Guión: Luis Buñuel, Julio Alejandro. Coproducción: Época Films, Talia Films. Buñuel, L. [Director]. (1965). Simón del desierto (Simón del desierto). México. Guión: Luis Buñuel, Julio Alejandro. Producción: Gustavo Alatriste. Buñuel, L. [Director]. (1962). El ángel exterminador. México. Guión: Luis Buñuel, Luis Alcoriza. Producción: Producciones Alatriste. Buñuel, L. [Director]. (1961). Viridiana (Viridiana). España. Guión: Luis Buñuel, Julio Alejandro. Coproducción: Films 59, Uninci, Gustavo Alatriste. Buñuel, L. [Director y Productor]. (1929). Un perro andaluz (Un chien andalou). Francia. Guión: Luis Buñuel, Salvador Dalí. Candelas, G. (1999–2000). De la parodia al patetismo: Lorca, Dalí y Buñuel. CAUCE. Revista Internacional de Filología, Comunicación y sus Didácticas, (22–23), 469–488. Deleuze, G. (1996). La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2. Paidós. Del Diego, F., Rabal, F., Piccoli, M., Musson, B., Bardem, J. A., García Berlanga, L., … Barros, J. L. (2000–2015). Buñuel, 100 años (Entrevistas). Centro Virtual Cervantes. Eisenstein, S y Aleksandrov, G. [Directores y Guionistas]. (1927). Octubre (Oktyabr). Unión Soviética. Producción: Sovkino. Epstein, J. (1960). La inteligencia de una máquina. Ediciones Nueva Visión. Epstein, J. [Director y Productor]. (1928). La caída de la casa de Usher (La Chute de la maison Usher). Francia. Guión: Jean Epstein, Luis Buñuel. Epstein, J. [Director y Productor]. (1926). Mauprat (Mauprat). Francia. Guión: Jean Epstein, George Sand. Freud, S. (1957). A metapsychological supplement to the theory of dreams. En The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (Vol. XIV, pp. 217–235). Hogarth Press. Fuentes, V. (1989). Buñuel, cine y literatura. Salvat. Fuentes, V. (2005). Pulsiones y perversiones en el cine de Buñuel y en el de Almodóvar. Turia: Revista cultural, (76), 192–209. Gubern, R., & Hammond, P. (2009). Los años rojos de Luis Buñuel. Cátedra. Higginbotham, V. (1979). Luis Buñuel. Twayne Publishers. Huesca, F., & Tame, C. (Comps.). (2016). Reflexiones políticas contemporáneas en los márgenes disciplinarios. BUAP. Lang, F. [Director]. (1921). Las tres luces (Der müde Tod). Alemania. Guión: Fritz Lang, Thea von Harbou. Producción: Decla Film. Mancebo R., J. A. (2022). Entre un ‘Perro andaluz’ y ‘Las Hurdes’, ‘Tierra sin pan’. Subversión y utopía en Luis Buñuel (1917–1933). En Díaz del Campo, R. V. & Pérez G., J. S. (Coords.), La aventura de la modernidad. Los años veinte en España (pp. 237–248). Catarata. Matthews, J. (1971). Surrealism and Film. University of Michigan Press. Mellen, J. (Ed.). (1978). The World of Luis Buñuel. Essays in Criticism. Oxford University Press. Minguet, J. M. (s.f.). Dalí, Buñuel y el cine surrealista. En Arte contemporáneo. Centro Virtual Cervantes. Monsiváis, C. (2000). Aires de familia. Anagrama. Mora D., J. E. (2005). La concepción del espacio arquitectónico en el cine de Luis Buñuel. Publicación del Museo e Instituto Camón Aznar de Ibercaja, Zaragoza, (XCV), 265–288. Paz G., J. M. (2000). Escritores de cine. Nuevo cine y nueva narrativa latinoamericana. Anales de Literatura Hispanoamericana, (29), 43–74. Pérez, B. J. (Ed.). (1998). La vanguardia en España. Arte y literatura. Cr1c & Ophrys. Pérez, T., & de la Colina, J. (1993). Buñuel por Buñuel. Plot. Pérez, T. (2001). El cine mexicano de Luis Buñuel. En Obsesión Buñuel. Filmoteca Española. Pérez, T. (1972, junio). Buñuel ante el cine mexicano. Revista de la Universidad de México, pp. 5–9. UNAM. Poyato, P. (2011). Suspensión del sentido y repetición en El ángel exterminador (Buñuel, 1962). FOTOCINEMA. Revista Científica de Cine y Fotografía, (3), 3–16. Rubio, E. F. (2007). La posibilidad de una lectura cinematográfica de la historia. En Memoria e industria cultural. UNED. Sánchez V., A. (1991). Luis Buñuel. Cátedra. Sánchez V., A. (1996). Buñuel, Lorca, Dalí: el enigma sin fin. Planeta. Tibol, R. (2014). Buñuel y Remedios Varo. Dos momentos del surrealismo en México. ENDEBATE. La Jornada. https://www.jornada.unam.mx/2013/09/29/opinion/a03a1cul Virmaux, A., & Virmaux, O. (1976). Les surréalistes et le cinéma. Seghers.

|

||||||||||

NOTAS: [1] Ver Román Gubern y Paul Hammond (2009). Los años rojos de Luis Buñuel. Madrid: Cátedra. [2] Sobre el espacio arquitectónico en esta película de Buñuel y en general en la obra buñuelesca, ver José Enrique Mora Díez. “La concepción del espacio arquitectónico en el cine de Luis Buñuel”. Publicación del Museo e Instituto Camón Aznar de Ibercaja, Zaragoza, núm. XCV, 2005, pp.265-288. [31] Ver Julian Matthews (1971). Surrealism and Film. Michigan: University of Michigan Press. Ver Raquel Tibol (2014). “Buñuel y Remedios Varo. Dos momentos del surrealismo en México”. ENDEBATE. Publicado en La Jornada, el 29 de septiembre de 2013. http://www.jornada.unam.mx/2013/09/29/opinion/a03a1cul y http://www.jornada.unam.mx/2013/10/06/cultura/a03a1cul). [4] Ver Víctor Fuentes. “Pulsiones y perversiones en el cine de Buñuel y en el de Almodóvar”. Turia: Revista cultural, Nº 76, 2005, pp.192-209. [5] Ver Georges Bataille, 2007. El erotismo. Ciudad de México: Tusquets. [6] Ver José María Paz Gago. “Escritores de cine. Nuevo cine y nueva narrativa latinoamericana”. Anales de Literatura Hispanoamericana, 2000, 29, pp.43-74. Ver Carlos Monsiváis (2000). Aires de familia. Barcelona: Anagrama, pp.51 y 61. Ver Tomás Pérez Turrent y José de la Colina (1993). Buñuel por Buñuel. Madrid: Plot. [7] Ver Esther Rubio Fedida (2007). “La posibilidad de una lectura cinematográfica de la historia”. Memoria e industria cultural. Madrid: UNED. |

||||||||||

|

Universidad de Guadalajara Departamento de Filosofía / Departamento de Letras |

|||||||||