|

||||||||||

Análisis de la subalternidad y la autoestima en el personaje de Zenobia de La zarpa de José Emilio Pacheco. Analysis of Subalternity and Self-Esteem in the Character of Zenobia in La zarpa by José Emilio Pacheco. |

||||||||||

| DOI: 10.32870/sincronia.axxix.n88.14.25b | ||||||||||

Juan Carlos Martínez Hernández |

||||||||||

| Recepción: 29/01/2025 Revisión: 14/03/2025 Aprobación: 08/06/2025 | ||||||||||

Resumen. Palabras clave: Subalterno. Autoestima. La zarpa. Literatura. Abstract. Keywords: Subaltern. self-esteem. La zarpa. Literatura. |

||||||||||

Cómo citar este artículo (APA): En párrafo (Parentética): En lista de referencias: |

||||||||||

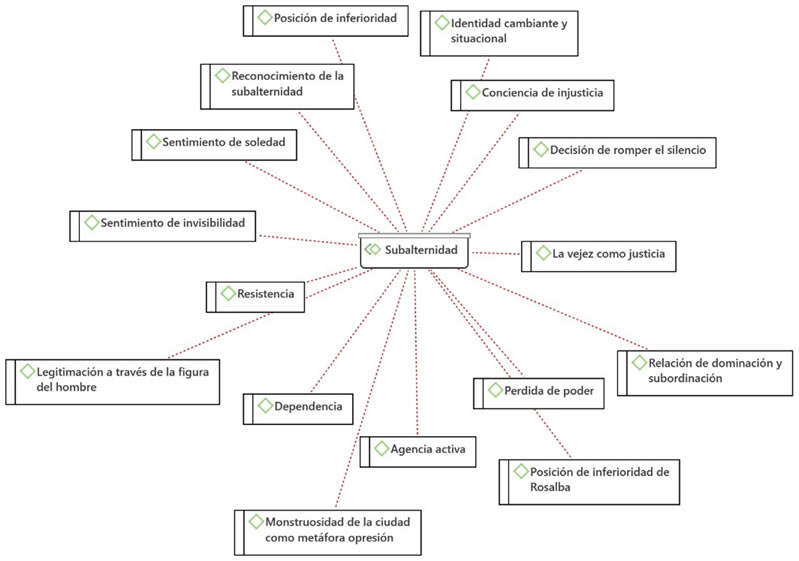

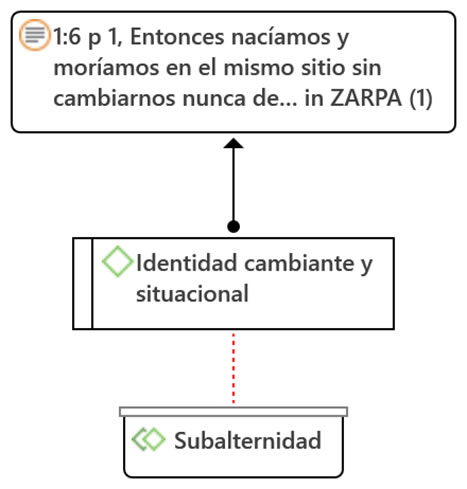

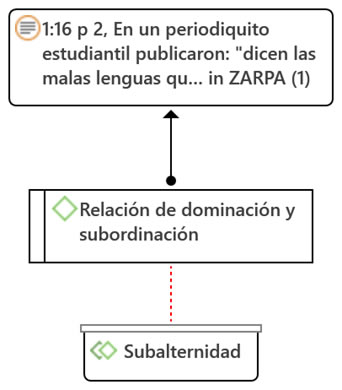

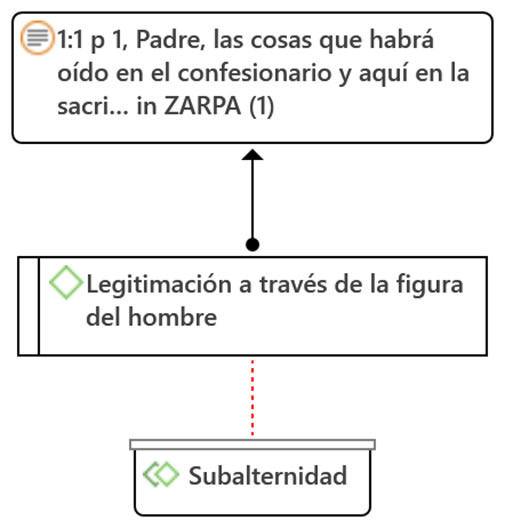

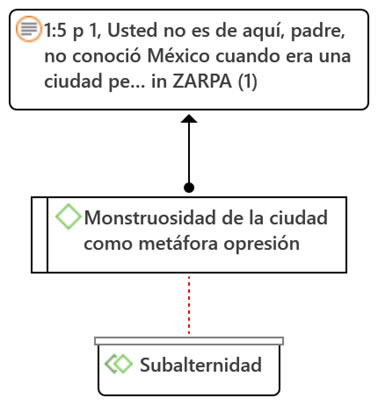

Introducción Los problemas que se plantean en esta obra literaria según el portal digital de internet Lectura Abierta (2015) “el autor del cuento ha construido un personaje muy expresivo: una mujer con baja autoestima y con mucha rabia contra otra persona y consigo misma por ser envidiosa”. Zenobia, quien es el personaje principal se ataca a sí misma por considerarse gorda y fea. Sin embargo, desde la perspectiva subalterna en este análisis se aborda dicha problemática, pero como un síntoma, que en efecto la tiene en conflicto con su autoestima, aunque este mismo conflicto le permite luchar contra la opresión y romper con los estereotipos de la mujer. Es decir, Zenobia desde nuestro punto de vista no es una mujer envidiosa y pecadora, al contrario, a pesar de vivir desde la subalternidad logra luchar, darse voz a si misma y liberarse de la opresión. El subalterno es cualquier persona subordinada desde una posición de clase, casta, edad, género y oficio o de cualquier otro modo (Guha, 1981). Así como cualquier sector social marginalizado. El subalterno es un sujeto migrante, cambiante, cuya identidad es variada y situacional, por lo que no debe limitarse a privilegiar grupos subalternos particulares “obreros, campesinos, hombres” sino tener acceso al vasto y móvil conjunto de las masas, Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, 1993 como se cita en Mallon (2010). Por lo que en este trabajo se plantean las siguientes preguntas: ¿Cómo se representa la subalternidad en el personaje de Zenobia en relación con Rosalba en el cuento de José Emilio Pacheco? ¿Cómo se relaciona la autoestima y la subalternida en el cuento? La zarpa es un cuento con un narrador autodiegético. Este relato introspectivo contada por una mujer de nombre Zenobia, desde un confesionario de iglesia, donde cuenta los pensamientos que ha tenido en contra de una amiga de la infancia, Rosalba, quien es muy bella, inteligente y amable de acuerdo con la narradora. Según el portal Los Resúmenes, (2024) Rosalba simboliza la belleza y el éxito. Mientras que Zenobia se siente inferior a ella. El cuento comienza contándole al sacerdote la amistad que tenía con Rosalba desde la infancia. Le cuenta como después de vivencias en la infancia sus caminos se separaron al ir creciendo, asimismo como su amiga siempre vivió entre lujos y se casó varias veces. La narración culmina cuando Zenobia encuentra a Rosalba en la vejez. En dicho relato Zenobia es consciente de lo que representa Rosalba por lo que ha tenido pensamientos como: “Ay, padre, aunque no lo crea, Rosalba estaba más linda y elegante que nunca, en plenitud, como suele decirse. Me sentí tan mal que me hubiera gustado verla caer muerta a mis pies”, Pacheco, (1972, p.2). Pacheco se caracteriza por su narrativa breve, crítica social y habilidad de capturar la complejidad de las relaciones humanas y las transformaciones sociales de México. Por lo que seguramente encontraremos conflictos internos desde la vida cotidiana enmarcados en la realidad de mediados del siglo XX, que reflejen las transformaciones estructurales y las consecuencias de estos insertas en dicha obra literaria. Justificación Como hemos mencionado en el cuento ningún análisis soslaya el conflicto de Zenobia, con relación a Rosalba que es el personaje antagónico. De igual manera en este estudio nos centraremos en dicho conflicto, pero demostrando como Zenobia no es un personaje resentido y completamente pasivo ante Rosalba, al contrario, a pesar del “rango inferior” que la sociedad le ha asignado ha sido capaz de luchar y romper estructuras patriarcales, sociales, de belleza y profesionales. En este sentido realizar análisis de textos ficcionales sobre la mujer subalterna, ayuda a entender las situaciones de desigualdad y opresión sistemática de las que son víctimas, y que se manifiestan en dichos textos. En el marco de lo que establece Barthes (1987), un texto no está constituido por una fila de palabras de las que se desprende un único mensaje, está compuesto de significados de muchas culturas entretejidas, que se instauran en el lector. Esta cuestión resulta apropiada para el análisis, por los silencios, las dudas y las contradicciones en el discurso de Zenobia, esto visto desde la subalternidad no es un discurso individual sino uno compuesto por una sociedad, misma que la ha excluido e impuesto normas que han la han oprimido. Además, a lo largo de la narración la historia se fragmenta con episodios de resistencia y momentos en los que el discurso dominante se debilita. La zarpa título del cuento a analizar hace referencia al embate que ha recibido Zenobia en su vida sublimada en Rosalba. Este conflicto interno que se refleja en su autoestima. Esta idea de la experiencia de ser aptos para la vida y para sus requerimientos, y que refiere a la confianza, en nuestra capacidad de pensar y de afrontar los desafíos de la vida, el sentimiento de ser dignos, de merecer, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y gozar de los frutos de nuestros esfuerzos a la vez que somos felices (Branden, 1993). Sin embargo, es importante cuestionar está idea que focaliza en el individuo esta valoración, como ocurre en el personaje de Zenobia, ya que su entorno está marcada por la desigualdad, violencia y reglas patriarcales, en consecuencia, la percepción de sí misma se ve influenciada y no debe entenderse solamente como como un problema personal y psicológico, más bien, como el resultado de haber crecido en un sistema que castiga a las mujeres que no se acopla a lo esperado y que impone ciertos modelos estéticos, de éxito y de feminidad que no describen a ella. En relación, de acuerdo con (González-Arratia (2001) “es una estructura cognitiva de experiencia evaluativa real e ideal que el individuo hace de sí mismo, condicionada socialmente en su formación y expresión, lo cual implica una evaluación interna y externa del yo”. Rosenberg y Coopersmith se refieren a la autoestima como una actitud positiva o negativa hacia un objeto particular, en concreto el yo (citado por González-Arratia, 2001). En este análisis Zenobia podría ser considerada con autoestima baja o negativa de acuerdo con la autora y autores mencionados, ya que se enmarca dentro del modelo en mención: la autoestima baja está relacionada con el autorechazo, autodesprecio y autoevaluación negativa, como se verá más adelante. Aunque cabe aclarar que más que evaluar su autoestima, lo significativo es ver como su autopercepción ha sido moldeada por discursos de poder que la oprimen. Este conflicto interno es el reflejo de lo que menciona Spivak (2003) que la mujer subalterna no puede hablar y aunque se silencié no significa que no exista. Por lo que la autoestima de Zenobia sería el síntoma que habla por ella, por las condiciones sociales y culturales hegemónicas que la han marginado. Ella sostiene que su silencio está reprimido por los sistemas de dominación que bloquean el reconocimiento legítimo de su voz. Por lo que su palabra está a travesada por dichos sistemas. Por ejemplo, como metáfora el confesionario podría significar dicho silenciamiento, es decir, ella se pronuncia, pero lo hace a través de la figura de un hombre y que es sacerdote, esto muestra la opresión patriarcal. De igual forma, como se muestra más adelante la autoestima baja que se expresa en el personaje está relacionada no únicamente en su esfera individual, sino como un problema estructural que se ve imbricado en lo social, el silenciamiento antes mencionado en efecto es un síntoma de cuestiones estructurales. Por lo tanto, visto de esta manera el conflicto emocional de Zenobia no solo evidencia la subjetividad lastimada, además muestra la prohibición de enunciarse desde su autonomía y fuera del orden dominante. El cuento de La zarpa surge en los años 70 en México, coincide con la época del boom de la literatura mexicana, influenciados por la narrativa de críticas sociales y políticas de México. Al igual que fueron los años que en la ciudad de México se generan cambios significativos para modernizar el contexto urbano, con lo que se producen tensiones sociales y disputas de clases sociales. Lo cual se ve reflejado en el cuento. Por ejemplo, en el siguiente enunciado: “usted no es de aquí, padre, no conoció México cuando era una ciudad pequeña, preciosa, muy cómoda, no la monstruosidad que padecemos ahora en 1971”, dice Zenobia (Pacheco, 1972, p.1). Por lo tanto de acuerdo con Spivak (1998) los textos literarios operan como lugares retóricos alternativos donde se pueden articular relatos de subalternos. Asimismo según Ebenhoch (2019) los protagonistas subalternos ficcionales, no se limitan a ser víctimas, sino que como se aprecia en un número notable de cuentos, luchan para deshacerse del status subalterno y toman la palabra en forma de discurso de personaje o de instancia narrativa. En el caso de Zenobia esa resistencia se refleja cuando decide contar su historia, a pesar de que el espacio en el que se enuncia está controlado por un hombre, aunque su voz aparezca desde los márgenes, en un sentido de culpa, confusa y dependiente, se hace presente en un intento de controlar su propia historia y mostrarse desde la alteridad. Esto se entrecruza con lo que dice (Spivak, 2003) lo difícil que es legitimar su voz la subalterna sin usar los códigos del poder. Esto es, Zenobia demuestra esa tensión, aunque habla su palabra aún está condicionada por un sistema que no le favorece y que pone limita su libertad plena. A su vez como menciona Uscátegui-Narváez (2014) el protagonista subalterno: un afrodescendiente, un indio, un niño, una mujer y un anciano son retomados como crítica sociocultural. De igual manera y finalmente como se ven el análisis de la narrativa de Josefina Plá realizado por Zambrano (2021), se muestra como la atmosfera de discriminación y humillaciones y las condiciones lastimosas en las que viven las figuras femeninas agudizan el estado de vulnerabilidad de las mismas. Tomando en cuenta los antecedentes citados, en este estudio se tiene como objetivo: analizar la subalternidad en el personaje de Zenobia ante Rosalba. Además de identificar como se representa el personaje subalterno en el cuento. Asimismo, mostrar la relación entre la autoestima y subalternidad en el personaje de Zenobia. Análisis En el cuento en el personaje de Zenobia se encontraron las siguientes características que demuestran su posición de subalterna, aspectos como: sentirse inferior, conciencia de injusticia, sentimiento de soledad, dependencia, sentimiento de invisibilidad, agencia activa, legitimación a través de la figura del hombre, identidad cambiante y situacional, perdida de poder, decisión de romper el silencio, relación de dominación y subordinación, resistencia, monstruosidad de la ciudad como metáfora de la opresión y la vejez como metáfora de justicia (Ver Figura 1).

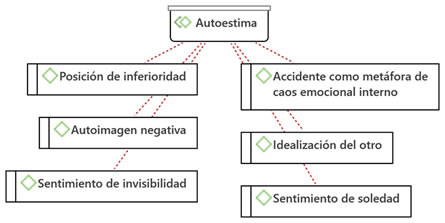

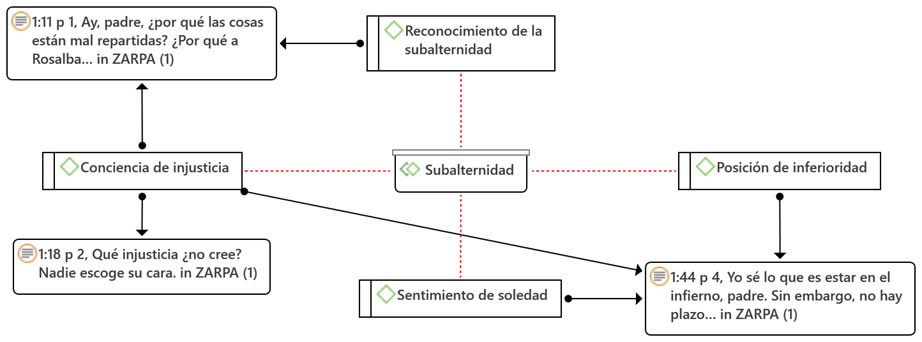

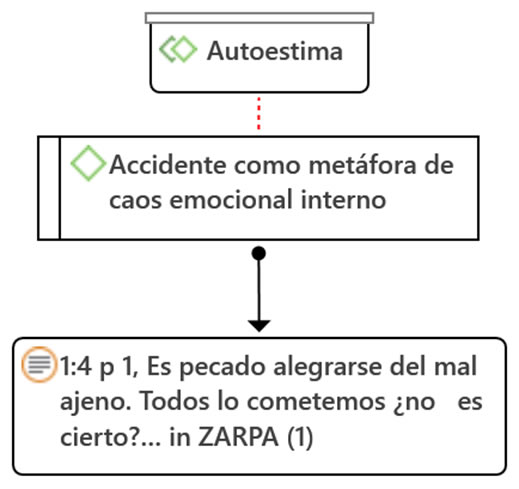

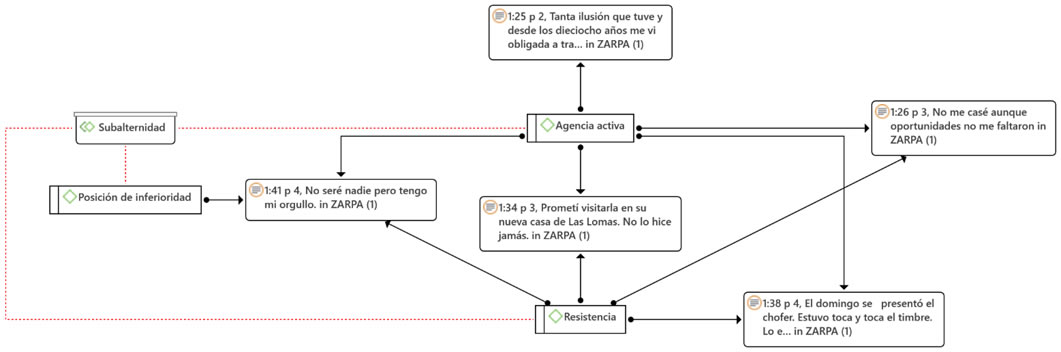

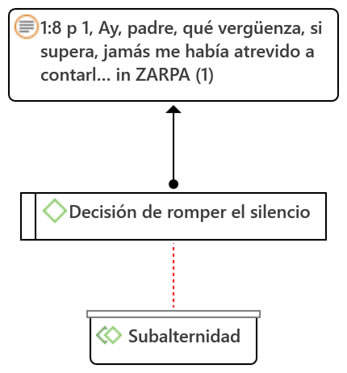

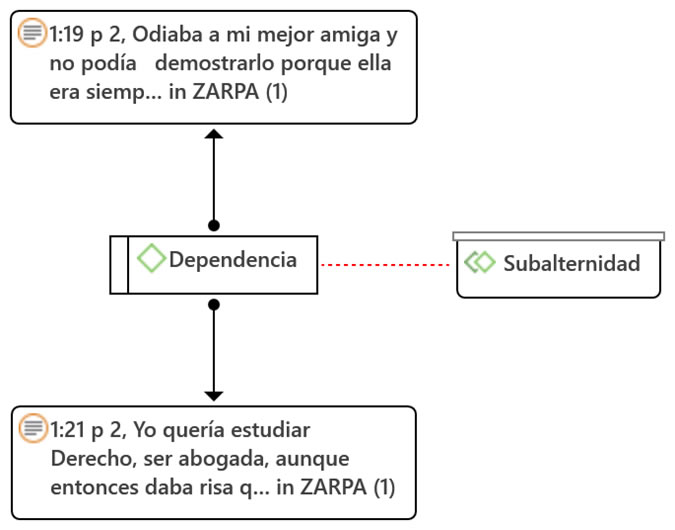

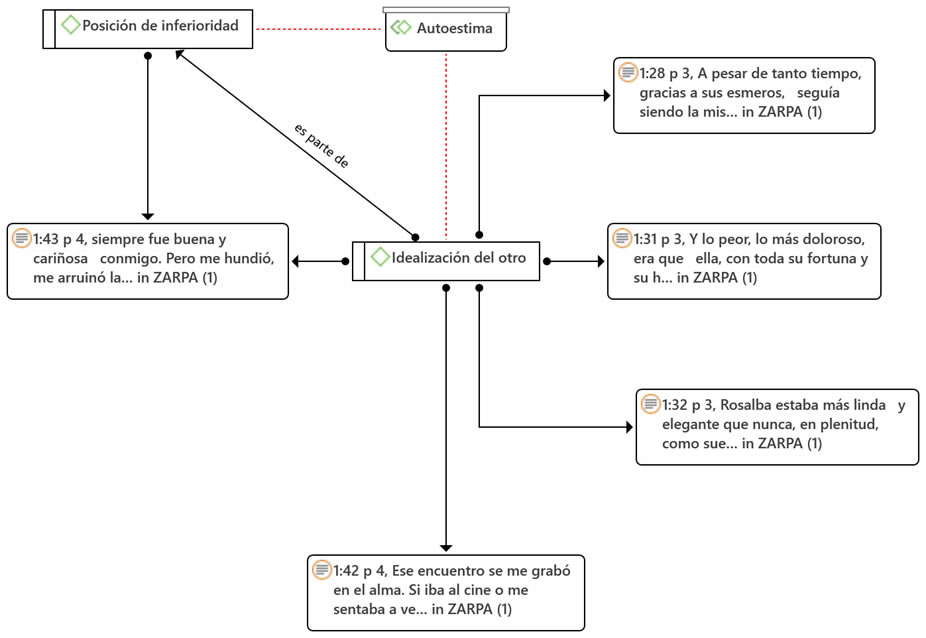

Fuente: elaboración propia En cuanto a la autoestima de Zenobia se encontraron las siguientes características: posición de inferioridad, autoimagen negativa, sentimiento de invisibilidad, accidente como metáfora de caos emocional interno, idealización del otro, sentimiento de soledad (Ver Figura 2). Figura 2. La autoestima de Zenobia

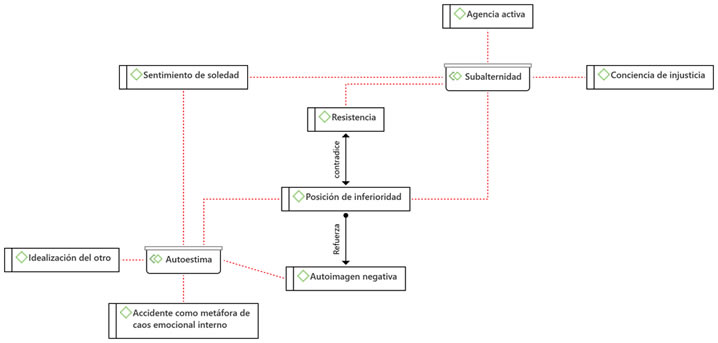

Fuente: elaboración propia Se muestra cómo se imbrican la posición de la subalterna y la autoestima de Zenobia en el cuento. Ambas convergen en la posición de inferioridad y sentimiento de soledad. Asimismo, la autoimagen negativa refuerza la posición de inferioridad, por otro lado, se observa la resistencia desde la subalternidad contra la posición de inferioridad (Ver Figura 3). Figura 3. Relación entre subalternidad y autoestima

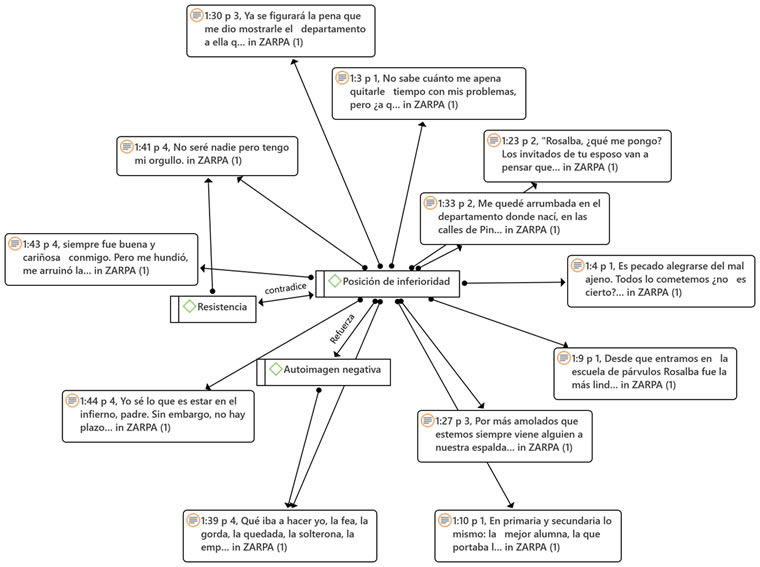

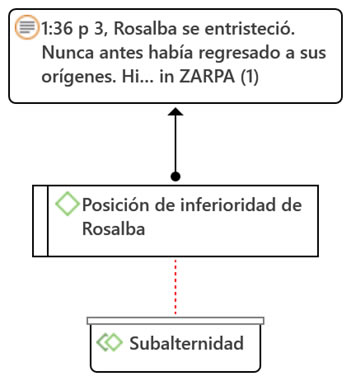

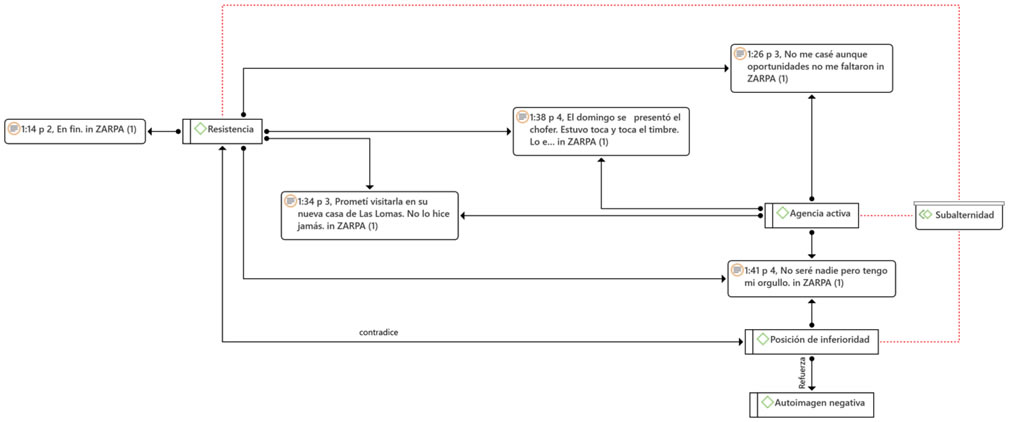

Fuente: elaboración propia En la siguiente Figura 4, se puede mostrar en 12 ocasiones como Zenobia se siente subordinada ante Rosalba, se podría decir que esta forma de subalternidad es desde la belleza hegemónica. Asimismo, se puede observar que cambia con el tiempo, por ejemplo, en la infancia menciona Zenobia, “Desde que entramos en la escuela de párvulos Rosalba fue las más linda, la más graciosa, la más inteligente”. En otro momento de adulta dice “que iba a hacer yo la fea, la gorda, la quedada, la solterona la empleadilla en ese ambiente de riqueza” esto ocurre cuando su amiga la invita a comer a su casa y ella decide no asistir, en esta cita la posición de inferioridad es económica además de la belleza. Sin embargo, así como la decisión de no acudir y la posición que demuestra cuando declara “no seré nadie, pero tengo mi orgullo” expone la capacidad de actuar y resistir a pesar de la dominación. Figura 4. Posición de inferioridad de Zenobia Fuente: elaboración propia En el cuento solo una vez se encuentra la posición de subalternidad de Rosalba, “se entristeció. Nunca antes había regresado a sus orígenes”. El tipo de subordinación que tiene es de género, como se menciona en el cuento a Rosalba los hombres solo la ilusionaban y nunca la dejaron en paz (Ver Figura 5).

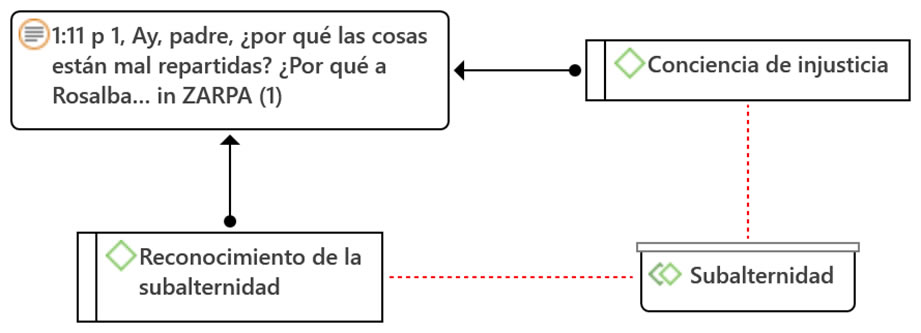

Fuente: elaboración propia En la siguiente Figura 6, se expone el momento en el que reconoce por primera vez su posición de subalterna acompañada de la conciencia de injusticia: “ay, padre, ¿por qué las cosas están mal repartidas? ¿Por qué a Rosalba le tocó lo bueno y a mí lo malo?”. Figura 6. Reconocimiento de la subalternidad de Zenobia

En la Figura 7 se muestra la injustica a través de la construcción social de la belleza “qué injusticia ¿no cree? Nadie escoge su cara. Si alguien nace fea por fuera la gente se las arregla para que también se vaya haciendo horrible por dentro”. Asimismo, se relaciona con el reconocimiento de la posición subalterna, posición de inferioridad y sentimiento de soledad.

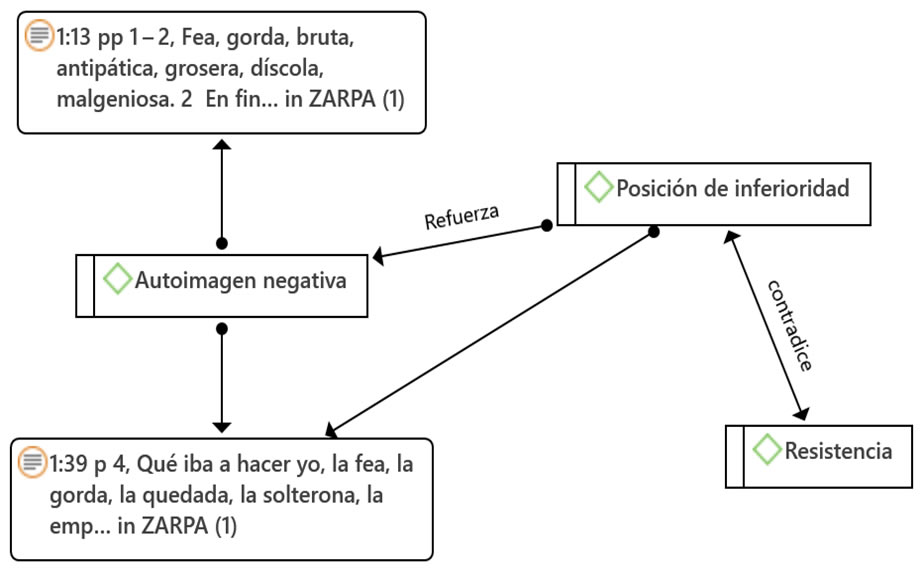

Fuente: elaboración propia En el siguiente ejemplo, la autoimagen negativa refuerza la posición de inferioridad, cuando Zenobia dice que es “fea, gorda, bruta, antipática, grosera, díscola, malgeniosa. En fin”. La última expresión pareciera que funciona como un recurso de ironía que resiste a la vez a la posición de inferioridad (Ver Figura 8).

Fuente: elaboración propia Al inicio del cuento la autoestima de Zenobia se ve refleja de la siguiente forma, “es pecado alegrarse del mal ajeno. Todos lo cometemos ¿no es cierto? Fíjese usted cuando hay un accidente, un crimen, un incendio”. Se podría interpretar como una metáfora del caos emocional que enfrenta Zenobia (Ver Figura 9)

Fuente: elaboración propia Uno de los aspectos fundamentales en la teoría subalterna es la agencia, que se refiere a la capacidad de las personas de actuar de manera independiente con sus recursos para desarrollar su potencial, esto se observa en varias ocasiones a pesar la opresión desde la subordinación, por ejemplo, “no me casé, aunque oportunidades no me faltaron”. Zenobia decide no cazarse no hay mejor forma de demostrar su capacidad de agencia a pesar de la opresión, y la continua comparación con Rosalba, ella decide escribir su propia historia, rompe con el esquema tradicional de la mujer, dependiente del hombre. Asimismo, esta agencia activa se relaciona con la lucha contra la hegemonía impuesta (Ver Figura 10). Figura 10. Agencia activa de Zenobia

Fuente: elaboración propia Como hemos visto la agencia activa comienza a ayudar a Zenobia para darse voz a si misma, en la Figura 11, se demuestra como rompe el silencio, al exponer su situación “ay padre, que vergüenza, si supiera, jamás me había atrevido a contarle esto a nadie, ni a usted. Pero ya estoy aquí. Después me sentiré más tranquila”. Aunque la confesión sea a un hombre, lo destacable y complejo es que comienza a darse voz a sí mismo, después de estar años en el silencio. Figura 11. Romper el silencio en la subalternidad

Fuente: elaboración propia La subalternidad se caracteriza por una condición de opresor y oprimido, lo que a veces puede ser vista como dependencia, como se observa en la Figura 12. La dependencia de Zenobia con Rosalba es tan compleja que a pesar de la constante resistencia y malestar por la subordinación que representa en relación con ella, no pudo en algunos momentos no depender de ella, por ejemplo, cuando menciona “yo quería estudiar Derecho, ser abogada” no obstante, no se animó a entrar en la universidad sin Rosalba, o cómo cuando dice “odiaba a mi mejor amiga y no podía demostrarlo porque ella era siempre buena, amable, cariñosa conmigo. Estás contradicciones muestran la compleja posición de una persona subalterna. Figura 12. Codependencia de Zenobia

Fuente: elaboración propia La idealización de Rosalba por Zenobia era de tal manera porque se compone de su autoestima y subalternidad, y como hemos visto se relacionan por la posición de inferioridad que asume. Como se observa en la Figura 13, “a pesar de tanto tiempo, gracias a sus esmeros, seguía siendo la misma: su cara fresca de muchacha, su cuerpo esbelto, sus ojos verdes, su pelo castaño, sus dientes perfectos…”. Es evidente que dicha cita refleja una idealización un tanto irreal porque nadie puede ser la misma persona o mantener las mismas cualidades en la edad adulta que de adolescente. Figura 13. Zenobia idealiza a Rosalba

Fuente: elaboración propia A continuación, en la Figura 14 sobre la identidad cambiante y situacional se ve expuesto cuando Zenobia menciona, “entonces nacíamos y moríamos en el mismo sitio sin cambiarnos nunca del barrio. Éramos de San Rafael, de Santa María, de la colonia Roma. Nada volverá a ser igual […]”. Figura 14. Identidad situacional en la subalternidad

Fuente: elaboración propia La relación de dominación y subordinación se puede ver claramente en la siguiente Figura 15, menciona Zenobia, “dicen las malas lenguas que Rosalba anda por todas partes con Zenobia para que el contraste haga resplandecer aún más su belleza única, extraordinaria, incomparable”. Esta situación evidencia la posición de subalterna de Zenobia ante Rosalba. Figura 15. Relación de dominación y subordinación entre Zenobia y Rosalba

Fuente: elaboración propia La siguiente Figura 16, es muy interesante porque es la clara muestra de cómo es a través de la figura de un hombre como se legítima la voz de Zenobia, “padre las cosas que habrá oído en el confesionario y aquí en la sacristía... Usted es joven, es hombre. Le será difícil entenderme”. Son las primeras proposiciones que se ven en el cuento, como si la voz de Zenobia no pudiera ser escuchada sin la figura de un hombre. Figura 16. Legitimación a la voz de Zenobia desde la figura del hombre

Fuente: elaboración propia Una de las metáforas que representa la opresión de Zenobia se aprecia en la Figura 17, con la siguiente expresión “usted no es de aquí, padre, no conoció México cuando era una ciudad pequeña, preciosa, muy cómoda, no la monstruosidad que padecemos ahora en 1971. Coincide con la época en que Luis Echeverría era presidente de México, y su gobierno se caracterizó por la represión de movimientos sociales y estudiantiles, metafóricamente se representa esta monstruosidad de sistema político que oprimía a muchas personas subalternas como Zenobia. Figura 17. Metáfora de la opresión de Zenobia

Fuente: elaboración propia Uno de los aspectos muy importantes en la subalternidad es la resistencia, la agencia activa y la búsqueda de hacerse escuchar a pesar de toda la opresión, como se muestra en la Figura 18, “prometí visitarla en su nueva casa de las Lomas. No lo hice jamás”. Este silencio y otros como cuando no abrió al chofer a pesar de que llegó por ella para llevarla con Rosalba. Se pueden interpretar como una forma de agencia activa, en contra de su posición de inferioridad y autoimagen negativa. Figura 18. Resistencia en la subalternidad

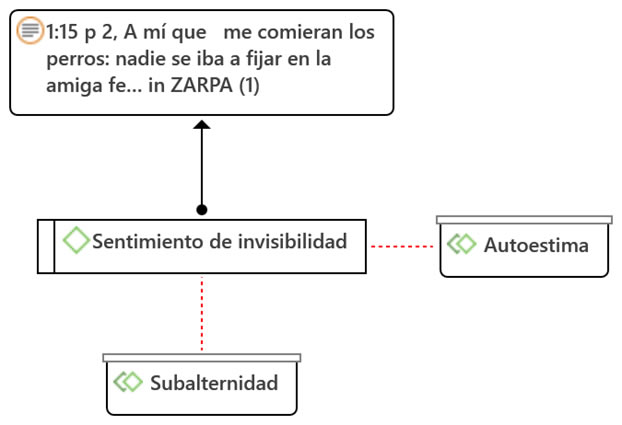

Fuente: elaboración propia La autoestima de Zenobia se ve imbricada con la subalternidad, y el sentimiento de invisibilidad como se observa en la Figura 19, en la proposición, “a mí que me comieran los perros: nadie se iba a fijar en la amiga fea de la muchacha guapa”. Figura 19. Sentimiento de invisibilidad de Zenobia

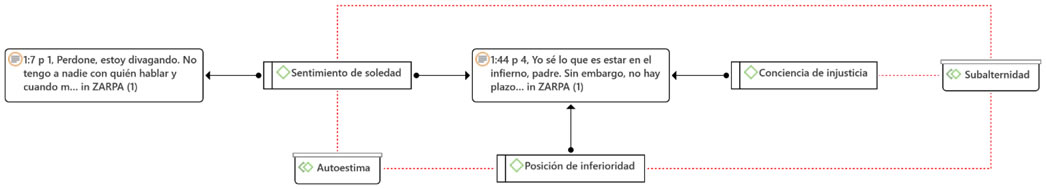

Fuente: elaboración propia Otro de los aspectos que demuestra la autoestima negativa y el sentimiento de soledad de Zenobia se observa cuando menciona “perdone, estoy divagando. No tengo a nadie con quién hablar y cuando me suelto…”. Aquí se ven imbricadas nuevamente la autoestima y la subalternidad (Ver Figura 20). Figura 20. Sentimiento de soledad de Zenobia

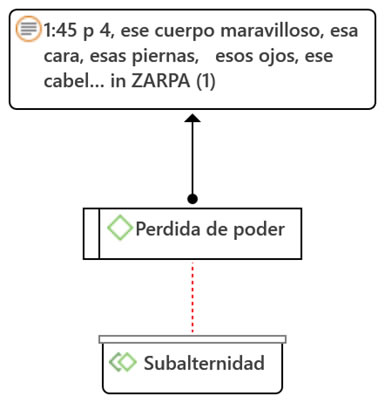

Fuente: elaboración propia Rosalba pierde su posición hegemónica, al perder su belleza, como se muestra en la Figura 21, “ese cuerpo maravilloso, esa cara, esas piernas, esos ojos, ese cabello, se perdieron para siempre en un tonel de manteca, bolsas, manchas, arrugas, papadas, várices, canas, maquillaje, colorete, rímel, dientes falsos, pestañas postizas, lentes de fondo de botella”. Figura 21. Pérdida de poder de Rosalba

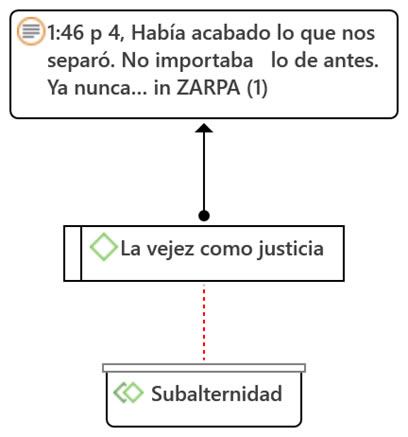

Fuente: elaboración propia Finalmente, como una liberación y justicia a Zenobia se presenta la vejez, simbólicamente como eso que rompe la subordinación y posición de inferioridad, ante Rosalba, “había acabado lo que nos separó. No importaba lo de antes”. Menciona que la vejez las ha hecho iguales (Ver Figura 22). Figura 22. La vejez como justicia

Fuente: elaboración propia Conclusiones |

||||||||||

Referencias Aristegui Noticias. (2014). José Emilio era un “jardinero de la literatura”: Krauze y Domínguez en CNN. Aristegui Noticias. ttps://aristeguinoticias.com/2801/kiosko/jose-emilio-era-un-jardinero-de-la-literatura-krauze-y-dominguez-en-cnn/ Barthes, R. (1987). El susurro del lenguaje más allá de la palabra y de la escritura. In Paidos (pp. 65–71). file:///C:/Users/Lenovo L440/Downloads/toaz.info-barthes-roland-la-muerte-del-autor-pdf-pr_0f2f53b0913e73d3bd982bfc8c562f06.pdf Branden, N. (1993). Poder de la autoestima (Ediciones S. A.). Paidos Iberica. Ebenhoch, M. (2019). ¿Puede hablar el subalterno en lacuentística contemporánea de Cuba? Revista de Filología y Lingüística de La Universidad de Costa Rica, 45(2), 11–37. https://doi.org/10.15517/rfl.v45i2.39069 El Colegio Nacional. (2024). Juan Villoro: José Emilio Pacheco fue, ante todo, un poeta. El Colegio Nacional. https://colnal.mx/noticias/juan-villoro-jose-emilio-pacheco-fue-ante-todo-un-poeta/ González-Arratia, N. I. (2001). La autoestima. Universidad Autónoma del Estado de México. Guha, R., & Traducción: Ana Rebeca Prada. (1981). Prefacio a los Estudios de la Subalternidad Escritos sobre la Historia y la Sociedad Surasiática. Delhi- Oxford University Press, 25. https://www.ram-wan.net/restrepo/contemp/guha-prefacio-1.pdf Lectura Abierta. (2015). La Zarpa, un cuento de José Emilio Pacheco. Lectura Abierta. https://www.lectura-abierta.com/la-zarpa-cuento-de-jose-emilio-pacheco/ López, E. (2023). Una lectura personal de los cuentos de José Emilio Pacheco. Tema y Variaciones de Literatura, 69–85. https://temayvariacionesdeliteratura.azc.uam.mx/index.php/rtv/article/viewFile/364/312 Los Resúmenes. (2024). José Emilio Pacheco: La Zarpa. Resumen y análisis. https://losresumenes.com/jose-emilio-pacheco-la-zarpa-resumen-y-analisis/1675/ Mallon, F. (2010). Promesa y dilema de los Estudios subalternos. En P. Sandoval (Ed.), Repesando la subalternidad. CLACSO. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/iep/20170327041637/pdf_162.pdf Metri, R. (2019). El tiempo, preocupación literaria de José Emilio Pacheco: Roger Metri. Portal Tabasco. https://tabasco.gob.mx/noticias/el-tiempo-preocupacion-literaria-de-jose-emilio-pacheco-roger-metri Molano, H. (2024). La naturaleza humana en “La Zarpa” de José Emilio Pacheco. Flores de Nieve Universidad Nacional Autónoma de México. https://floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=635&id_numero=12 Pacheco, J. E. (1972). La zarpa. https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores Spivak, C. (2003). ¿Puede hablar el subalterno? Traductor: Santiago Giraldo. Revista Colombiana de Antropología, 301–305. https://www.redalyc.org/pdf/1050/105018181010.pdf Spivak, G. C. (1998). In Other Worlds. Routledge. https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781135070823_A23797638/preview-9781135070823_A23797638.pdf Uscátegui-Narváez, A. (2014). La subalternida en la novela Eclipse de luna. Revista Cientifica Guillermo de Ockham, 122–115. https://www.redalyc.org/pdf/1053/105338606011.pdf Zambrano, L. (2021). Escenarios de la subalternidad: voces desplazadas y silenciadas en la narrativa de Josefina Plá. Raído, 15(38). https://doi.org/10.30612/raido.v15i38.14900

|

||||||||||

|

||||||||||

|

Universidad de Guadalajara Departamento de Filosofía / Departamento de Letras |

|||||||||